“光”にまつわる数々の定説をプロアングラーが紐解く

「マズメは魚の活性が上がる」「明暗には魚が着いている」など、釣り人の中では当たり前となっている数々の定説。

この通り、”光”が釣果と密接な関係にあるのは、みなさんもご存知ですよね。

その一方で、「なぜマズメが良いのか?」「明暗はどう攻めればいいのか?」なんて疑問もお持ちではないでしょうか。

そこで、自称中級者アングラーの編集部たなかが、プロアングラー鈴木斉さんにインタビューを決行。

シーバスフィッシングをメインに、太陽の光量や常夜灯、ヘッドライトなどの“光”が釣果にどのような影響を与えているのか聞いてきました!

太陽光の量が変化=ベイトが動き出す

ーー どの釣りも、一般的に朝マズメや夕マズメ(光量が変化する時間帯)に釣果が出やすいと言われていますが、鈴木さんはどのようにお考えでしょうか?

マズメが直接的に影響を与えているのはベイト(小魚)だと考えています。

ベイトは夜になると、捕食されないように大型魚が入ってこれない浅場に挿してくる。そのベイトが動き出すのが夕マズメといわれる時間帯。そこのタイミングをフィッシュイーターは狙っているわけです。

逆に朝マズメは、ベイトが活動を始める時間帯。そのタイミングも魚にとっては絶好のチャンス。

一日の中でも光量が大きく変わる朝と夕方が、魚の活性が上がり、結果的に釣れやすいということですね。

ーーこれまで、あらゆる釣りに挑まれてきた鈴木さんですが、マズメでの反応がとくに良いと感じる魚はいますか?

シーバスが圧倒的に釣れやすいでしょうね。他の魚に比べると再現性も高い。

釣り人にとって身近な魚だということもありますが、仕事でもプライベートでも「朝マズメがすごい釣れてるよ!」との一報で現場に出向くと、ボイルが見られたりとかアタリが多かったり……実際にそういう経験は何度もしています。

ーー ボートシーバスの場合も同じでしょうか?

ボートシーバスに限ってはそうでもないかもしれません。水深の深いところで釣りをするので、ベイトが隠れているということがあまりないんです。

きっかけとしては、潮が流れ始めてベイトが集まったり、潮が緩んでベイトが散らばり始めたタイミングに、シーバスが捕食モードに入るという感じです。

青物なども含め、ボートに限っては、時間帯(光量の変化)よりもベイトの回遊や潮の流れがポイントになるのではないかと考えています。

明暗はシーバスとベイトが集まる一級ポイント

ーー シーバスが明暗(光の境目)に集まる理由についてはどうお考えですか?

シーバスは「ベイトが暗いところに入ってくる」ということを、本能的に理解していると考えています。シーバスは待ち伏せするように橋脚や障害物に身を潜めており、ベイトはシーバスを避けるように、ぐるぐる回遊しながら暗いところへ入るタイミングを伺っている。

待ち伏せするシーバスと、暗いところに入りたいベイトが集まるのが“明暗”というわけです。

ーー 釣れる明暗、釣れない明暗の見分け方があれば教えてください。

“流れが入るか入らないか”ですね。

例えば、くっきりとした理想的な明暗でも、流れがどんよりとしているところは全然ダメ。潮目が入っていたり、流れに変化があるような場所は、ベイトが定期的に入ってくるので狙い目です。

シーバスはベイトが入ってくることをわかっているので、そういう場所には最初から居着いています。ベイトが目視できなくてもボトムに張り付いていたりしていて、流れが入り始めたら、ベイトに合わせてシーバスも浮いて捕食を始めるといったイメージです。

ーー 釣れる場所を見分ける要素として、光量や光の入り方よりも流れの方が重要でしょうか?

“光”と“流れ”、半々くらいで判断していますね。

極論、流れがあるからといって魚が釣れるわけではない。光は言ってしまえば集魚灯になるんですよね。魚が集まらなければ釣りにはなりません。

橋をチェックする上で、一番明るい橋からチェックしていくというのは基本です。経験上、実際により明るい方がベイトが集まりやすいと感じています。

ーー 常夜灯のライトの種類や色などは気にしますか?

LEDはベイトの餌となる虫が寄り付きにくくなるため、結果的に魚の集まりも悪いとよく言われます。

橋桁を確認するときに「LEDだからやめておこうか」と判断することも少なくありません。

ーー ちなみにデイゲームの場合は、常夜灯→太陽光と置き換えてイメージすれば良いですか?

そうですね。橋の下のシェードにも魚は居着きます。

魚は上空から鳥に狙われ、下からは大型魚に襲われたりなど、常に危険と隣り合わせです。その危険を避けるための手段として、シェードに入ったり、物陰に隠れたりするんだと思います。

魚が安心して快適に身を寄せられる場所を見つられるかが、釣果の鍵となるでしょう。

ーー 明暗に対してアプローチする上で、意識していることはありますか?

ルアーの通し方であれば、明暗の境目となるラインをできるだけ長くを通すことが重要です。

暗いとこに入るところわけでもなく、明るいところに出るわけでもなく、タイトにきっちりと通してみてください。アタリの数が圧倒的に増えると思いますよ。

ルアーはカラーよりシルエットを重要視

ーー ルアーのカラーは、光量や光の入り方でどう変えるべきか。鈴木さんの考えをお聞かせください。

「この条件だったら、このカラーが良さそう」といったことはあまり考えません。日中の場合は気にするのはレンジとスピードだけ。カラーに関しては、「水が綺麗だからキラキラさせた方が小魚っぽくて良いかな」くらいで、そこまで気にしていないというのが本音です。

水色によっては保護色になることはありますが、例えばボラだったら、光量が多かろうが少なかろうが、ずっとボラのカラー。光の入り方でベイト自身の色が変わるわけではないんです。

ーー ちなみに夜の場合はどうでしょうか?

夜はちょっと気にするかな。光をキラキラ反射させるのか、反射させないパール系でシルエットをぼやけさせるのか。

スピードで誘うことの多い日中の釣りに対して、夜の釣りはゆっくり見せることが多い。だから、目立たせるか目立たせないかの違いでカラーを選択をすることはあります。

ただ、「ケイムラじゃないと」「クリア系じゃないと」みたいな、細かいルールみたいなものはありません。

ーー ケイムラやグローなどのルアー側が光るという効果についてはどうお考えでしょうか?

正直、自分のボックスにはケイムラやグローってほとんど入っていないんですよね。(笑)

魚目線になったとしたら光っているものってあまりにも不自然すぎるなぁと。ベイトが自己アピールしてくることって考えにくいと思うんですよ。

ただ、ケイムラやグローがプラスに働く場面はもちろんあって、それは普段とはまったく異なる状況。

例えば、台風の後で泥水が出ている状況だったり、ベイトが1万匹いてとにかく目立たせたいという状況など。そういった状況で、ケイムラやグローを使用するのはアリだと思います。

ーー カラーについてはあまり気にしないとのことですが、ルアーを選ぶ上でより重要としている要素は何でしょうか?

シルエットの方が重要かもしれません。

例えば、活性の高いシーバスは目立つものから食ってくる傾向があります。逆に湾奥のスレたシーバスには、同じルアーでもより小さいシルエットや波動を生み出せるルアーが良い傾向がありますね。

カラーについて考えるのはだいぶ後。シルエットの方が優先順位は高いです。

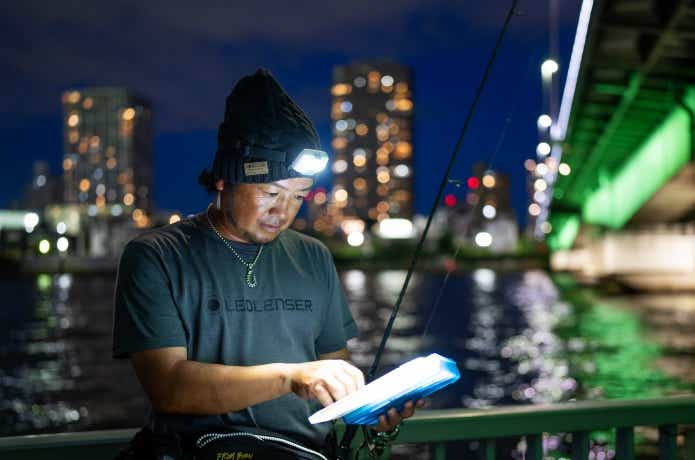

光をコントロール。ヘッドライトは“情報収集ツール”

ーー ここからは釣り人側の光(ヘッドライト)についてお伺いします。釣り場にエントリーする際に気をつけていることはありますか?

一番は周りの釣り人への配慮ですよね。

常夜灯などが少ないようなエリアだと、ライトを点けると周囲に強い光が広がります。周りに釣り人がいるようであれば、迷惑にならないように手で明かりを抑えたり、足元だけ照らすといった配慮が必要です。

もし先行者がいない状況であれば、明るめのライトで足元や周囲の安全をしっかり確認します。水面を照らしてベイトの有無や流れを見ることもありますね。その他にも障害物(杭や石など)の有無を確認したりと、とくに初めての場所はライトで水中まで確認したいところ。

水面を照らすことで、魚に近づくための情報をキャッチできるんです。

ーー 直接水面を照らしても、水中の魚へ影響(警戒されたりなど)はないものでしょうか?

あまり影響はないかなと思っています。

意外と魚って逃げないんですよ。「照らすと釣れない」というイメージを抱いている人は多いと思います。

これは船での話ですが、巨大なライトで水面を照らしても、魚はずっと船の周りを泳いでいて、全然逃げないんですよね。そういう体験を今までたくさんしているので、僕自身、ライトの光に対してはあまり神経質に考えていません。

ーー 水際では赤色灯を点けていたりする方も多いかと思うのですが、色の使い分けはしていますか?

水深がすごく浅いエリアや透明度がものすごく高いエリア、隣の釣り人が近いという場合などは、赤色灯に切り替えるようにしています。

魚よりも周りの釣り人への配慮! これが一番ですね。

プロアングラーがヘッドライトに求める性能とは?

ーー 鈴木さんは、普段からライト(ハンドライト・ヘッドライトなど)を状況に合わせて使い分けされていると聞いています。

そうですね。ヘッドライトとゲームベストに装着するライト、それと移動中に使うハンドライトと3つ使っています。

ハンドライトは照らしたい方向を的確に早く照らせるんで、移動時に重宝します。

レッドレンザーのハンドライトは、どこよりも光量があって、水中のストラクチャーまではっきり照らせるので、以前から好んで使っていました。

ーー ヘッドライトにはどんなことを求めますか?

シンプルで使いやすいことです。ON・OFFの切り替えの早さはとくに重視しています。

魚が掛かったときはどうしても焦りが出てしまう。そんなときに使い方が複雑だと、自分の思っていなかった光量や発光パターン(点滅など)になってしまうこともあります。そういうときって、つい何度もスイッチを押してしまうんですよね。

本来はファイトに集中したい。だったら単純な構造の方がいいよねって思い、レッドレンザーには「ON・OFFの切り替えがスムーズにできるものがいい」と正直に伝えたんです。

今回の新たに発売されるヘッドライトは、そんな私の要望を叶えてくれたモデルです。

ON・OFFの切り替えのしやすさはピカイチで、誰が手にしてもとても使いやすいモデルになったと感じています。

また、充電式という点もポイント。電池を買う必要がなく経済的ですし、充電も車でできる。移動時やルアー交換時に点灯する程度であれば、一釣行に一回の充電を忘れなければ、フィールドでバッテリー切れを起こすことはほとんどないと言っていいでしょう。

レッドレンザー HF4R Core

レッドレンザー HF6R Core

レッドレンザー HF8R Core

すべては釣果を出し続けるために|編集後記

プロアングラー鈴木斉の考えは至ってシンプル。それは釣りにおいても、道具選びにおいても。

情報が錯綜するこの時代、まことしやかに囁かれる数々の理論には目もくれず、自らの経験のみでトッププロアングラーの地位を築いた彼の言葉は、純朴ながら説得力に溢れていました。

そして、常に魚の気持ちを想像する。“すべては魚のみぞ知る”ではあるが、そのことを真摯に受け止め、ひたむきに魚を追い求めるその姿勢こそが、釣果を出し続ける秘訣なのかもしれません。

撮影 / Trevor Williams (Tdub Photo)

文 / TSURI HACK編集部

Sponsored by レッドレンザージャパン株式会社

鈴木 斉

高校卒業後、「釣りがしたい」という一心でアウトドアショップに就職。在籍中も有数のメーカーとスポンサー契約、メディアへの出演など、フィッシング部門のカリスマ店員として名を馳せる。その後、「釣りの時間を今以上に確保したい」という思いで独立。技術レベルの高さはもちろんこと、長時間におよぶロケにおいても“切れない集中力”には、業界でも定評がある。茨城県出身。1973年生まれ。