視覚に訴えかけるマッチザベイト

形、サイズ感、色を似せる。

最も一般的(基本的)なマッチザベイトの考え方が「視覚的に似せる」事だと思います。

実際、それを実践する事で、好釣果を得た経験がある方も多いのではないでしょうか。

10cm以上の大型ベイトフィッシュを捕食している時にスイムベイトを使う。

当歳魚(とうさいぎょ)の小さなワカサギを捕食している時にマイクロベイトを使う……といった具合ですね。

これもバスが視覚的にエビっぽいと判断しているが為と感じています。

フローティングのシャッド系ワームを使った水面放置なんかも、視覚的マッチザベイトの典型です。

波動的マッチザベイト

個人的に、波動的にマッチザベイトっぽいと物としてパッと思い付くのが、スピナーベイト、ミノーのリッピング、沈む虫等です。

スピナーベイトはブレードの回転による波動。ミノーはリッピングによる強く素早く水を押す波動。それらは、小魚が逃げる時に出すキック波動に似ていると思います。

また、沈む虫をフォールさせている時の手足の微振動。

エビが泳ぐ際に小さな足でチョコチョコと水を掻くアレによく似た波動が出ていると思います。

ベイトのサイズが小さいから、細かい波動が出るハイピッチアクションのルアー。

……こんな考え方も波動的なマッチザベイトです。

比重(沈下速度)のマッチザベイト

ルアー比重(沈下速度)も気にすべき要素の一つ。

例えば、ゴリやエビがボトムから離れて中層をフワフワ~っと泳いで、泳ぐのを止めてフワ~っとフォールする時のあの沈下速度。低比重ワームのフリーフォールのスピードにピッタリなんですよね。

実際、桧原湖ではそれらを捕食している際に低比重ワームが良く効くイメージがあります。シャローでエビを捕食している魚を狙う時も、フォールスピードの調整は大切ですね。

動きや雰囲気によるマッチザベイト

昔、西日本のリザーバーでの経験です。やたらと水面~水中に大きなカエルが泳いでいるのを目にしたのですが、フローティングスイムベイトのダイブ&フロートがデカい魚に良く効きました。

魚のシルエットであるスイムベイトでも、大きな柔らかい物が潜行と浮上を繰り替えす様子が、カエル食いの魚を刺激したのだと思っています。

他にも、桧原湖ではシャローのエビ食いの魚に対するスキッピングでのアプロ―チに狂ったように反応する事が多くあります。

半マッチザベイト

何気にルアーフィッシングの多くが「半マッチザベイト」に当てはまります。

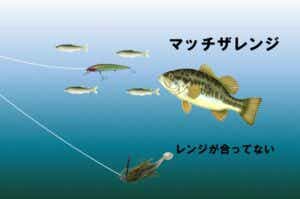

例えば、バスが2〜3mレンジの小魚を捕食していて横方向の動きに反応が良い。という場面でのミドルダイバークランクベイト。

「2〜3mレンジと横方向の動き」にマッチしているので、広義にはマッチザベイトですよね。

でも、最終的にバスがクランクを食う時に小魚と間違って食っているか?と言われると微妙。

今食べているエサとレンジや動く方向が同じだから興味を持たせ易い。けど……

前述で触れたエビ食いバスに対するスキッピングアプローチと被る部分がありますが、そんなバスがアベンタクローラーバゼルやレゼルブといった高速系クローラーベイト、または野良ネズミの高速ドックウォークに狂ったような反応を示す事があります。

水面を逃げるような動き、雰囲気というのは一緒。ただ、高速系クローラーベイトや高速ドックウォークで最終的に口を使う理由は「高速故に観察し難く実態がよく分からないから」という部分もあると思います。

「マッチザベイト」という考え方と「ルアーはルアー」という考え方。これを自由に組み合わせる事で、よりルアーフィッシングが楽しくなり、釣れる魚も増えるのではないでしょうか。

マッチザベイトを多角的に捉え、縛られるな!

マッチザベイトは視覚的な一面だけではなく、様々な側面を多角的に捉えて考える必要があります。

また、時にはマッチザベイトを逆手に取る柔軟性を持つことも大切です。

例えば、ワカサギの群れの中に真っ黒なワームを入れてみたり、シルエットも動きも全く異なるロングワームを入れてみるといった、あえて普段バスが食べているエサとかけ離れたルアーを入れて食わせるといったテクニックは、マッチザベイトを逆手に取った好例ではないでしょうか。