初心者が……渓流の王様『イワナ』を釣ってみたい

父に「イワナを釣ってみたい」と言われまして

ルアーを満足に投げられず、かといって延べ竿は扱ったことがない……そんな父から「イワナを釣ってみたいケド、俺じゃ無理かな?」と連絡がありました。

話を聞くと、“やったことのない釣りに挑戦する”というマイブームが到来しているようです。

ちなみに父は普段、乗合船でカサゴやタチウオ釣りを楽しんでいます。

あるんです!キャストできなくてもイワナが釣れる魔法のような釣法が!

渓流釣りと言えば、“警戒心の高い魚を相手に繊細なキャストや仕掛けを使った難しい釣り”というイメージがあったようです。

確かに、釣り方や釣り場によってはある程度のテクニックが必要となる渓流釣りですが、簡単に釣れる場所や釣り方もあります。

今回は、初めて渓流釣りに挑戦する人でも簡単に渓魚を釣ることのできる提灯(ちょうちん)釣りをご紹介いたします。

釣行する川選びも大切です

魚が居ないもしくは少ない川では、どんなに簡単な釣り方でも良い釣果に恵まれることは稀です。

家から車で1時間の川で6時間頑張って3匹釣るよりも、車で3時間遠征して実釣1時間で5匹釣れる。今回はそんな川を選びました。

「少し遠いけどせっかく2人で休みを合わせて行くんだから、漁協がしっかりしていて釣果の実績も高い川に行こう!」

そうやって父を説得して、長野県の木曽川水系までやってきました。大前提として渓流釣りでは、釣り方や釣りの腕よりも川選びが大切ということも覚えておきましょう。

提灯(ちょうちん)釣りに必要な釣り具について

5m~6mの硬調~硬硬調の渓流竿

ダイワ 春渓 超硬 52M・V

提灯釣りは短い仕掛けを穂先にぶら下げるような釣り方。

渓流用の竿の中でも張りがあるシャキっとした竿、つまり硬調から超硬調と表記されている竿を選びましょう。

また、警戒心の高い渓流魚と距離を取る為に5m以上の長さが必要です。

2,000円程度で販売されている万能竿でも提灯釣りはできないことはありませんが、穂先が柔らかすぎて狙ったポイントに仕掛けを落とせなかったり、重すぎて一日中使っていられなかったりするので注意しましょう。

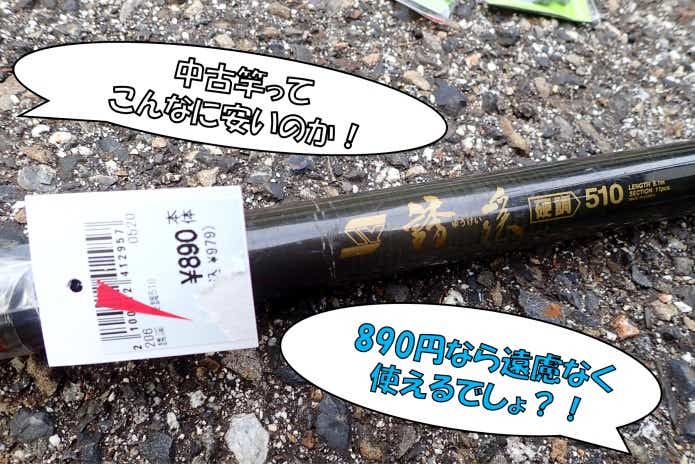

中古釣り具店で安価で販売されていることも

提灯釣りに使用するような竿の相場は1万円前後ですが、いきなりそんな高額な竿は……という方は中古で探してみても良いでしょう。

足元悪く、木々が覆いかぶさるような源流釣りでは、木に竿を当ててしまったり、転倒してしまったり……なにかと竿を破損しがちですからね。

渓流釣りにハマってくると自ずと最新で高性能な竿が欲しくなるはずです。

提灯釣りの仕掛けは“短くてシンプル”

提灯釣りの仕掛けは、道糸(0.8~1.0号)、ガン玉(3B前後)、針(ヤマメ針など4~6号)。コレだけでOK!

道糸を1.5m程度とり、針を結びます。針の上20cm程度の場所にガン玉を打てば完成。とてもシンプルですよね。

目印をつけたい方は付けても問題ありません。

サンライン スーパー渓流ナイロン

デュエル ガン玉

がまかつ ナノアマゴ

フェルトシューズと動きやすい服装

渓流釣りで釣り竿や仕掛け以上に大切なのが、沢用のシューズです。

コケの付いた丸い石はとても滑りやすいので、必ずフェルトやフェルトスパイクといったソールの靴やウェーダーを着用しましょう。

気温の低い春はウェーダーの着用が一般的ですが、気温が高い夏は濡れながら楽しむウェットウェーディングが快適でオススメですよ。

▼渓流用のシューズの選び方とオススメ品はコチラの記事

餌は市販の物と現地の虫を用意しよう

一番よく釣れる餌はその場にいる虫たち

渓流釣りで一番よく釣れる餌は、その場で採れる虫たちです。

沢の中の石をひっくり返すと写真のような川虫が採れますし、夏から秋にかけてはバッタやトンボといった大型の虫でも渓流魚を釣ることができます。

万が一、虫が採れなかった時に備えて、ブドウ虫を持っておこう

もちろん、現場で虫が採れないこともあります。

そんな時に備えて、あらかじめ釣具店でブドウ虫やイクラといった餌を購入しておきましょう。

提灯釣りの基本動作について

キャストの代わりに竿を伸ばす

提灯釣りでは、竿を振って仕掛けを投げ込むことはしません。

まずは、イワナに気づかれないように注意しながら餌を落としたいポイントの5m手前まで忍び寄ります。

仕掛けと同じ長さに縮めていた竿をドンドン伸ばしていき、伸び切ったところで穂先を下げて餌を水中に垂らします。

ポイントに仕掛けを留めるorゆっくり流す

活性の高いイワナは、餌を水面に付くかつかないかのところでとどめておくだけで「バシャッ!」っと食いついてきます。

水面で食いついてこなければ、オモリを使って少し沈めてみます。

水流がクルクルと回っているような場所では仕掛けを留め、一定方向に流れている場所では、オモリが餌よりもやや先行するようなイメージで竿を下流に動かしながら流してみましょう。

リールの代わりに竿を縮めて魚を取り込む

魚のアタリを目視や竿から感じたらほんの少し竿を下げて送り込み、下げた分だけを「ビシッ」と振り上げてアワセます。

アワセの際に、慌てて大きく竿を振り上げると木に竿を当てたり、仕掛けを絡めてしまうので要注意。ここが唯一提灯釣りの難しいところと言えるでしょう。

木々が覆いかぶさる場所では、5mの竿を立てて魚とやり取りすることはできませんので、竿を縮めながら自分は水辺に近づき魚を取り込みましょう。

竿の長さを利用してポイントと距離を取るのがコツ

イワナは警戒心が高い魚

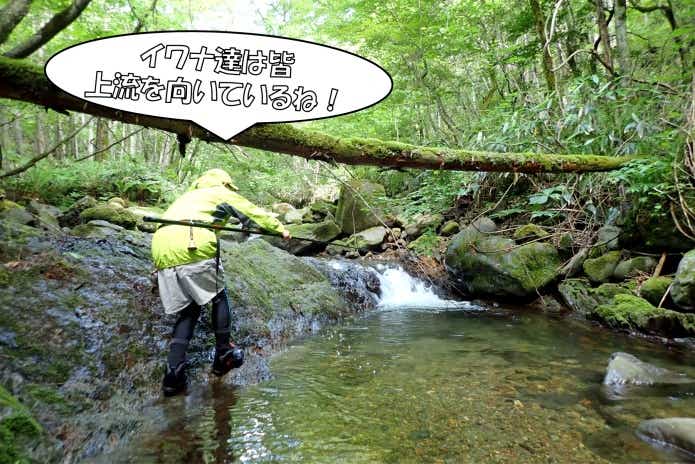

提灯釣りで魚を釣り上げるコツは、渓魚に警戒心を与えないように忍び寄ることです。

上流を向いている魚の背後を取ることを常に意識し、身を屈めながら静かにアプローチしましょう。

人の気配に気づいていないイワナは、水面に餌が落ちた瞬間に飛びついてきたりします。

一方で人の気配を察知したイワナは、姿こそ見えていてもなかなか餌を追ってくれません。そんな時は潔く次のポイントへ移動しましょう。

釣り人が嫌がりそうなポイントや沢こそ狙い目です

木が覆いかぶさっていて釣りにくく、他のアングラーが嫌がりそうなポイントや沢こそ狙い目です。

この時、硬調や超硬調の竿だと穂先がブレにくいので、入射角が狭いポイントでも的確に仕掛けを落とし込むことができます。

渓流初めての父でも無事イワナとアマゴをGET!

正真正銘の渓流釣り初心者である父でしたが、3時間ほどの釣行で10尾ものイワナやアマゴを釣り上げることができました。

父曰く、『仕掛けを振り込まなくても良いので長い竿を使ったことが無くても、全然大丈夫だった!本当に理にかなった釣り方だね』とのことでした。

渓流・源流釣りのマナーについて

上流に向かって釣り上がりましょう

渓流釣りには、いくつか暗黙のルールがありますのでご紹介させてください。

まず渓流や源流では、魚に警戒心を与えないように下流から上流に向かって釣り上がっていきます。

釣り上がりは、渓流・源流釣りのマナーでもありますので覚えておきましょう。

先行者が居る場合の先回りはご法度。絶対にダメですよ!

自分が入渓した沢に先行者がいた場合、渓流釣りをしたことない方は「追い抜いてしまえば良いかな?」と考えがちですが、追い抜きは絶対にNGです。

渓流釣りでは、人が釣った後は極めて釣り辛くなるため、先行者が居た場合は別の沢へ移動しましょう。

渓流釣りでは、1日で2~4kmほど釣り上がります。どうしてもその川に入りたい場合は、4km程度間隔を空けて入渓しましょう。

山で無理は禁物!心と体調に余裕を持って楽しみましょう

渓流釣りは、事故の多い釣りです。海釣りの落水とは違い、転倒や滑落、落石や獣との遭遇といった危険が常につきまといます。

また、多くの沢で携帯電話が繋がらないため、万が一怪我をしても助けを呼べません。

渓流を歩くだけでも様々な難易度がありますので、自分の実力に見合った場所を選び、無理をせず余裕を持って行動しましょう。

▼渓流釣りの危険と対策についてはコチラの記事でご紹介

遊漁証の購入と禁漁期間を守ろう

漁協が管理する河川では、遊漁証を購入する必要があります。

日釣り券で1,000円から2,000円程度が一般的で、購入できる場所は漁協によって異なり、最寄りのコンビニで買えたりネットで買えたりします。

まずは、「釣行を予定している河川名」と「遊漁券」といった検索ワードで調べてみましょう。

また、渓流には禁漁期間が設定されています。河川ごとに渓流魚の繁殖期である秋から冬にかけて禁漁となりますので、禁漁期間も必ず確認しましょう。

イワナのリリースと食べ方について

海の魚に比べて、魚の数が少なく釣り人の影響を受けやすい

狭い源流域に棲むイワナやアマゴ、ヤマメは、その気になれば釣り人の漁獲圧だけで釣り切ってしまえるほど乱獲に対して脆弱な性質を持っています。

その為、漁協は遊漁対象種である渓流魚の増殖の為に、発眼卵や稚魚、成魚放流を行っています。

漁協が制限尾数やサイズ制限を課している場合はもちろん、そうでなくとも『釣れたらすべて持ち帰る』ではなく、『その日食べる分だけに留める』といった自主的な配慮をしながらイワナ釣りを楽しみましょう。

制限尾数や全長制限の厳守だけでなく、自主的に持ち帰る数を考えよう

とくに、放流が無いような無漁協河川や最源流域での持ち帰りには慎重になるべきです。釣り師によって、イワナの数が激減してしまった沢は多くあります。

イワナは警戒心こそ高いものの、食欲旺盛で貪欲な魚ため、リリースされた翌日でも平気な顔して釣り針に掛かってくる魚です。

キャッチ&リリースが効果を発揮しやすい魚ですので、食べる分を確保できたら積極的にリリースしたいものです。

塩焼きや唐揚げ、干物や甘露煮など、何にしても美味しく食べられます

最後にちょっと、堅苦しい資源的なお話をしてしまいましたが、イワナやアマゴはとても美味しい魚ですし貴重な食糧として利用されてきた歴史があります。

渓流魚は焼き物でも揚げ物でも、本当に何にしても美味しく食べられる魚です。乱獲に気を付けながら山の幸を楽しみましょう。