ディープタイラバとは?

ディープタイラバとはその名の通り、水深が100mを超すような深い場所で、船をドテラで流しながら行うタイラバのことです。

大きな鯛を釣れるのが魅力で、筆者の釣行エリアである京都の丹後では80cmオーバーもよく釣れます。

本記事では、ディープタイラバの基本と筆者なりのコツをご紹介します!

ディープタイラバのタックル

ディープタイラバは、150〜200gの重たいヘッドを使います。

潮が速かったり、風が強かったりして船がよく流れる時は、200g以上のヘッドを使うことも珍しくありません。

そのため、ロッドは穂先だけが柔らかくて、ベリーからバットにかけてはある程度硬いもの必要です。

シマノ 炎月TT B69MH-S

最低でもPE0.8号を300m巻く必要があるので、それだけの糸巻き量を備えたリールが必要です。

シマノであれば200〜300番サイズ、ダイワであれば150〜300番サイズが適します。

ダイワ ソルティガ IC 300

PEラインは0.8号を基準に、春のノッコミシーズンは60cm超の数釣りになることも多いので1号がおすすめ。糸の太さに関わらず、300m巻くようにしてください。

ショックリーダーは、フロロカーボンの20〜25lb(5〜6号)を5m程度取るようにします。

ディープタイラバの要点

深いポイントを攻めるディープタイラバには、浅場のタイラバと少し違う部分があります。

ディープタイラバをするに当たって理解しておくべき要点を紹介します。

底取りに注意

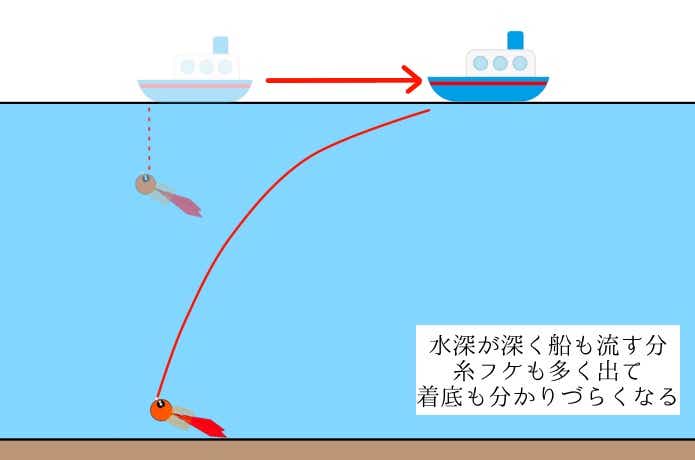

船を潮と風に乗せて流すため、タイラバが着底する頃にはラインが斜めになり、海中に糸フケも出ています。

また、船は流れ続けているので、着底してからもラインは出続けます。

そのため、風が強い時などは着底の判断が難しいです。

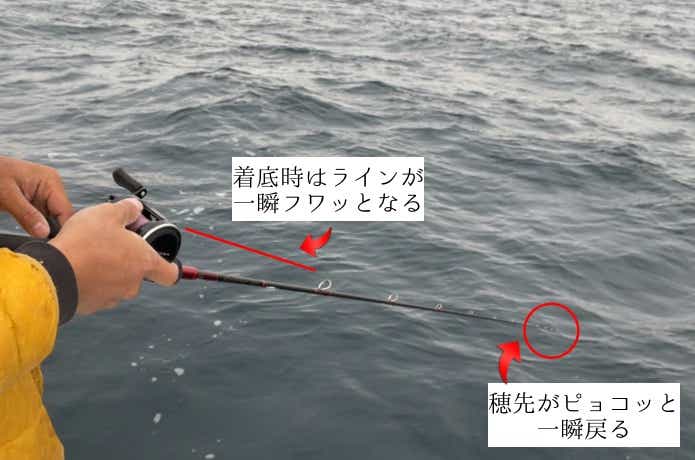

着底した瞬間、一瞬ラインがフワッとなって穂先が戻るので、これを見逃さないようにしてください。

着底に判断が遅れると、フォール中に追尾していた鯛に見切られたり、根掛かりを起こしたりする原因になります。

指示棚+αを巻くことが肝心

落として巻く基本動作は、普通のタイラバと同じです。

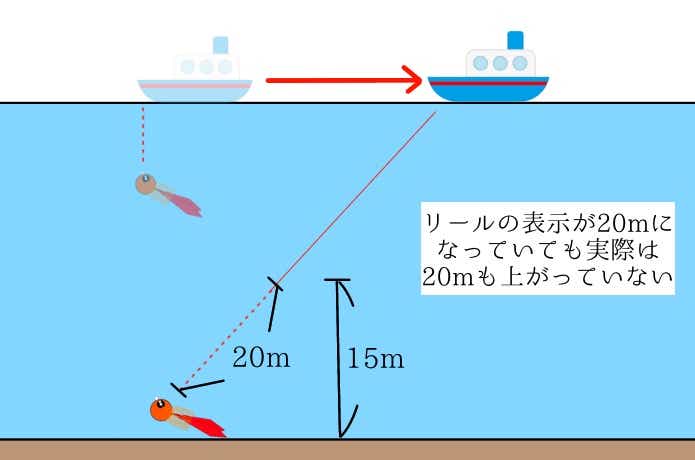

しかし、水深が深くてラインも斜めになるので、鯛の反応がある水深+α多く巻かなければなりません。

図の通り、どんどん船が流されていくので、タイラバは斜めに上がってきます。

つまり、リールで20m分巻いたとしても、実際には底から20mも上がっていないのです。

そのため、ラインの角度を考え、斜めになっている分を計算しながら余計に巻く必要があります。

打ち直しも大切

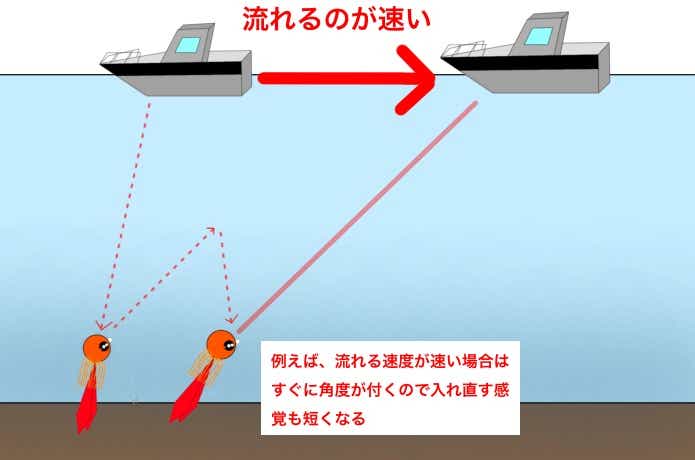

何度も底どりを繰り返し、ずっと仕掛けを入れっぱなしにしていると、ラインがどんどん出ていきます。

ある程度ラインが出て角度が付き過ぎたら、一度回収して再投入するようにしましょう。

再投入すると、同船者が攻めていない新しいポイントにタイラバが入りますし、根掛かりも少なくなります。

また、すぐにラインの角度が鋭角になってしまう場合は、ヘッドを重たくして良い角度になるように調節することが大切です。

釣果を伸ばすコツ

ここからは筆者なりの釣果を伸ばすコツを紹介します。

ディープタイラバ ならではのコツがあるのでぜひ実践してみてください!

フッキングはしっかり待ってから

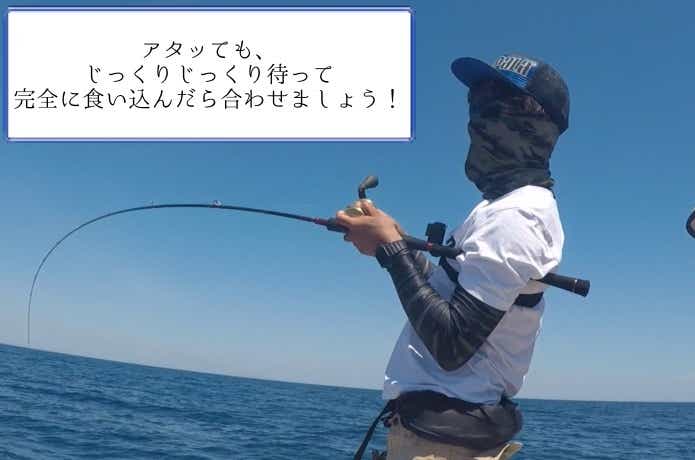

ディープタイラバはどうしても海中のラインが屈折するため、鯛がフックを咥えていたとしても、すぐアワせるとほぼ乗りません。

そのため、アタリがあってもそのまま巻き続けてください。巻き続けることで、海中のラインを真っ直ぐにし、なおかつ鯛の追い食いを誘います。

ラインが真っ直ぐになった状態で浅掛かりしていると、ロッドが深く抑え込まれるか、ドラグがジーッと出るので、その段階まで来たらフッキングしましょう。

高速巻きを活用する

高速巻きが通用するのもディープタイラバならではですね。

ラインに角度が付いているため、速く巻いても鯛が反応するレンジを長くトレースできます。

鯛は人間が想像しているよりも速いスピードでも喰ってきますし、高速巻きで喰ってきた時はバイトが深く、フックアップ率が高いことも特徴です。

フォールで喰わせる

鯛はフォール中にもバイトしていることを覚えておきましょう。

フォールバイトは気づきにくいのですが、メカニカルブレーキを少し締め気味でフォールさせるとバイトを取りやすくなります。

また、フォールバイトが掛からなかったとしても、巻き上げに移行した後にまた喰ってくることもあるので、フォール中に違和感があった後は丁寧な釣りを心がけましょう。

ネクタイ選びにもキモがある

水深が深くなればなるほど、太陽の光が届かなくなります。

それゆえに波動や色でしっかりとアピールさせる必要があり、ネクタイ選びにもキモがあるんです!

カーリーは必須

経験上、ディープタイラバにおいてもっとも有効なのはカーリータイプだと思っています。

ストレートタイプより水を撹拌してくれるので、強い波動で鯛にアピールすることが可能。

光量の少ない深場で、鯛に仕掛けを見つけさせることが大切です。

ハヤブサ フリースライドカスタムネクタイ スパイラルカーリーショート

蛍光&蓄光も必須

定番のオレンジや赤系に加え、光が届かないところでもボンヤリと明るく目立つ蛍光色や蓄光色を持っておきましょう。

ベイトの種類や潮色などに合わせて交換する必要もありますが、蛍光や蓄光をベースに組み立てるのがおすすめですね。

まずは目立つ色からスタートして魚の活性を判断しながら、喰わなければ徐々に色を弱くしてみてください。

大鯛を求めて!

水深100mから大鯛を上げてくるのは中々疲れますが、ボテーっと水面に浮いた瞬間はたまりません。

通常のタイラバよりも少し大変ではあるものの、ディープならではの面白い要素があり、一度やるとハマるはず。

ぜひ本記事を参考にして、ディープタイラバに挑戦してくださいね!