釣りが上手い人は見えないものが“見えて”いる?

目に見えるもの(ストラクチャーやバンク)をひたすら釣っていく。THEバス釣りという感じで楽しいですよね!

ですが、バスフィッシングが上手なアングラーは総じて、他のアングラーには見えていないものを釣っています。

同じ条件なのに釣っている……というのは少し誤解で、他のアングラーより沢山の情報を手に入れて、有利に釣りを展開しているので、よく釣れているのです。

少し、意識すればいろいろなものが見えてくる……今回はそんなお話です。

見えるという優位性

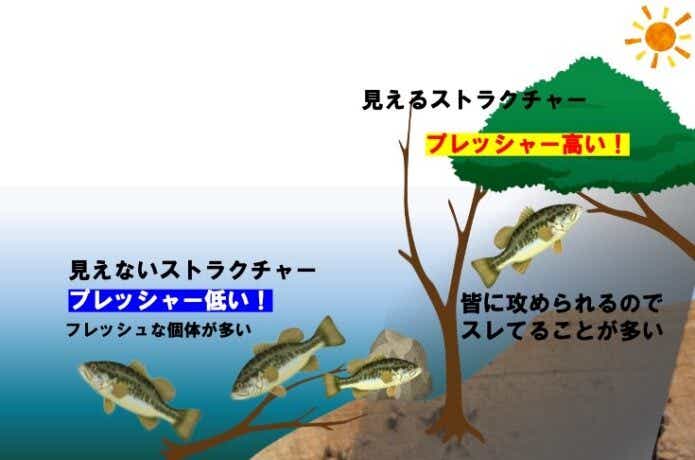

見えないポイントはプレッシャーが格段に低い

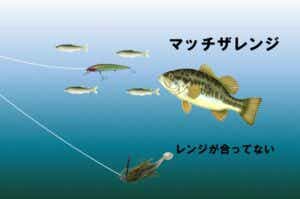

バスフィッシングの難易度を大きく変化させる要素に、魚にかかるプレッシャーがあります。シンプルに考えると他のアングラーが狙う場所や狙うストラクチャーにいるバスはルアーを学習してしまったり、先に釣られてしまっている可能性があります。

皆が攻める“見えるストラクチャー”で釣るにはテクニックで食わせる他ありませんし、テクニックがあっても魚を先に抜かれてしまっていたとしたら、釣るのは困難です。

それに比べ、見えないストラクチャーや見えないポイントというのは、他人に攻められる可能性が低く、イージーに釣れてくれる魚がいる可能性が高まるのです。

見える事で選択肢が広がる

バスフィッシングにおいてストラクチャーを釣るのは基本です。突き詰めていくとオープンエリアを釣る釣りというものもありますが、ストラクチャーをしっかり攻めることがバスを釣る近道であるのは間違いないでしょう。

目に見えるストラクチャーというのはその湖や川にあるほんの一部でしかありません。大半のストラクチャーやベイトは水の中にあるといえるでしょう。

見えないストラクチャーを見えるようになるというのは選択肢=チャンスが広がるということ。攻める場所が増えることで他のアングラーよりも有利な条件で釣りができます。

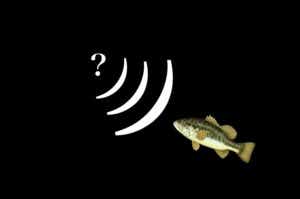

見えないベイトを見つけられるとアドバンテージに

バスフィッシングにおいてストラクチャーと同じかそれ以上に重要なのが餌=ベイトの存在。バスがいる場所+よいストラクチャー+ベイトという条件が揃ったときにバスは簡単に口を使うことが多いです。

ただ、ベイト本体は見えていないことがほとんど。もちろん足元や水面で見ることができる場合もありますが、水中にいるベイトの存在や種類、密度がわかれば、それは大きなアドバンテージ。使うルアーも寄せることができますし、攻め方などもより効果的な戦略を立てることができます。

見えないものを見る方法

ボートについている魚探は目に見えない地形、ベイト、水温などを見ることができる最強ツールですが、バサーの大半はオカッパリアングラー。魚探を使うことができないですよね。

なので、見えないものを見たく(知りたく)ば、見えている情報、魚探ではないツール、知識などを駆使し、推測して探し出しすという作業が必要になります。

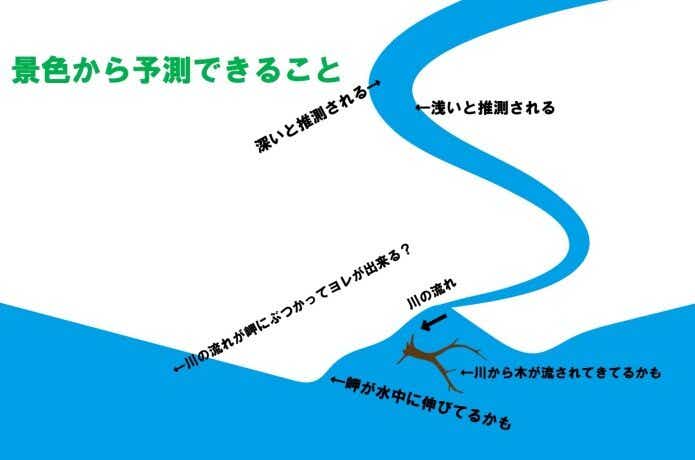

見えている情報から推測する

水中の地形やストラクチャーがある可能性を推測する方法に、周囲の景色から推測するという方法があります。

例えば山の形をみて、そのまま水中に伸びていっていく傾斜があるとしたらそこは岬である可能性が高いです。反対に切り立った地形をしていれば水中も垂直に深くなっている可能性があります。

岸が木や岩が崩落していたら、それが水中にもあると予想できますし、流れを遮るように地形が張り出していたらその場所は流れがヨレて反転流が起こっているなどが考えられます。

また川がどちらにカーブしているかで深い場所が分かったり、湖に川が流れ込んでいたとしたらその河口には木や石が沈んでいる可能性があります。

このように周りの景色を見ることで水中に起こっているであろう変化や地形を推測することができるのです。

水鳥が潜って餌をとっている=そこにベイトがいる。水鳥の存在でベイトの有無を推測するのは有名な話かと思いますが、他にも目に見える情報から水中の様子を推測することができることがあります。

例えば、潮目(水面に細かなゴミなどが帯状に浮いている状態)。潮目ができている場所は、流れがぶつかっているのでベイトが溜まりやすいと言えます。

このように、例を挙げだすとキリがありませんが、上級者はこれら周囲の情報にとても敏感。

自然相手の遊びなので周囲の自然環境に気を配ることが情報収集においてとても重要です。

自然条件(風・雨・水温)から推測する

風や雨などの自然条件も大きなヒントを与えてくれます。

例えばハイシーズン。風が吹き付けている場所にベイトが流され、そこが釣れるポイントになっている可能性があります。反対に、冬などの冷たい条件を嫌う季節には、風を遮ることのできる場所は流れが出ず、ベイトが避難して集まる可能性もあります。

またオカッパリのアングラーでも水温計を用意することができます。水温計は目で見ることができない水温という情報を可視化してくれます。

ダイワ 水温チェッカー WP

ルアーでサーチする

普段投げているルアーは、水中の見えない色々な情報を教えてくれます。

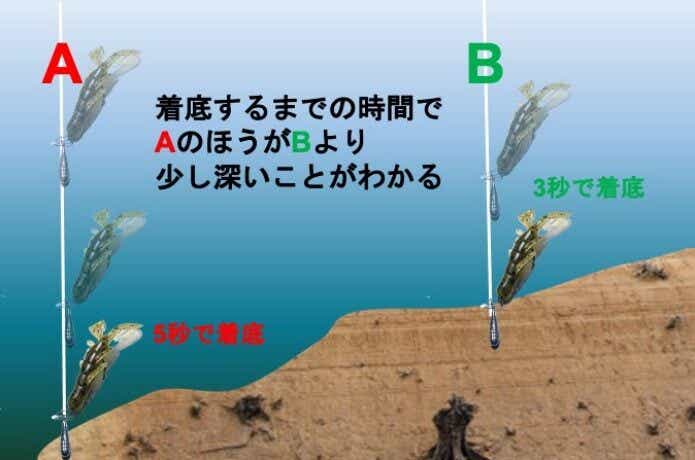

例えば、沈むルアーを投げて着底するまでの時間を測れば、どこが深くて、どこが浅いとった、ざっくりとした情報を知ることができます。テキサスやラバージグをズル引けば底が硬い場所であるか柔らかい場所であるかが分かります。

ミノーなどの泳ぐルアーを巻けばどちらに流されるかで流れの向きと強さがわかります。ルアーがウィードが引っかかったり、木や石に当たるとそこにストラクチャーがあることがわかります。

またビッグベイトなど大きいルアーを投げると魚がついてきて、もともと居た場所を特定することもできるのです。

知識を駆使する

▼ シーズナルパターンを知っておく

バスには春夏秋冬でそれぞれ好む場所や、動きなどが変わってきます。それをシーズナルパターンと呼びます。

シーズナルパターンを知っていればバスがいる場所を推測することができますし、それは見えないバスの動きを読む大きな手がかりとなります。

▼ バスの反応を見える場所で練習しておく

バスがルアーに対して、どのような反応をして、どのようなタイミングで口を使うかを知っておくのは極めて重要なこと。どんなテクニックでも、このイメージができていなければ、100%の力を引き出せていないと言っても過言ではありません。

そのイメージを、より明確にするには、見えている条件=サイトフィッシングで釣る経験を積むことが大切。ルアーを隠しながら誘ってみたり、ポーズ入れたりシェイクしてみたり等々。どうすればバイトに至るのかを知っておけば、見えない場所でもそのイメージで自信をもってアクションできるでしょう。

▼ 一度でもいいのでボートで魚探をかけてみる

レンタルボートやプロガイドなどがいて湖に浮かべるフィールドならば、一度でもいいので魚探を見ることも、よい経験になるでしょう。推測はできても、魚探以上に見えないものを見える道具は他にありません。

自分の推測は本当に正しかったのか? 学校のテストでも言えるように、答え合わせをするとしないとでは、雲泥の差が生まれます。

見えないものを想像すれば、さらにバスは釣れる

見えるものを攻めるだけで簡単に釣れた……。そんなレイクコンディションの時代は残念ながら終わってしまったと言えるでしょう。

その分、バスを探すという本来の面白さを味わえる、現代のバスフィッシング。

見えないものを想像してより楽しいフィッシングライフを送ってみるのはいかがでしょうか?