満月や新月に産卵する生き物とあまり関係のない生き物たち

今回のテーマは『大潮と魚の繁殖行動の関係』について。

少しアカデミックなテーマですが……初めに言っておくと、すべての魚が大潮の日に合わせて繁殖行動を行う訳ではありません。

生き物たちは、自分たちの種類にとって最も効率が良い条件を優先して繁殖日を決めているんです。

大潮に産卵するメリットや生き物にとっての時間感覚について

干満差による潮位の変動

ご存知の通り、大潮の日は最も干満差が大きくなります。

干満差が大きくなれば、普段水に浸からない場所も水没したり、流れが速くなったりと小潮に比べてダイナミックな環境変化が発生。

普段水が来ないような場所は外敵要因が少なくなるでしょうし、流れが速くなれば遠くに、そして広範囲に卵をばら撒くことができます。

生き物が時間を感じるメカニズムや理由は分かっていない

僕たち人間は、時計やカレンダーを見ながら24時間という時間軸を持って日々生活していますが、魚達は時計もカレンダーも持っていません。

それでも毎年決まった期間に魚達は繁殖行動を行います。どうやって魚達が日時を把握しているのか……じつは分かっていないことがほとんどです。

月周期を利用したり、水温を目安に行動変えたり、もちろん日中の照度を利用したり。

“大潮に合わせて産卵する”ことが分かっている生き物

クサフグ|極端に浅い波打ち際にて集団産卵することで受精率を上げる

「餌取り名人」とも呼ばれる堤防釣りの不人気者のクサフグは、5月から7月にかけて大潮前後数日間に集団(数十から1,000尾程度)で産卵する魚。

産卵場となる礫石の波打ち際にクサフグの大群が現れる時刻は場所によって厳密に決まっており、調査・研究が進んでいる産卵場では分単位で予測することができ、多くの場合夕方から夜にかけての満潮2〜3時間前に産卵します。

潮汐の影響が無い水槽内でも、クサフグの半月周性産卵リズムは維持されることから、内因性の概半月リズムを持つことと考えられています。

サンゴ|広範囲に卵を流すために満月に産卵する

暖かな海に生息するサンゴの仲間は、じつは植物ではなく動物なんです。広い意味でサンゴはイソギンチャクの仲間とイメージしてください。

そんなサンゴは一年で一度だけ、初夏の満月に近い夜に同調的な産卵(一斉産卵)を行うことが知られています。

サンゴは一度海底に着床するとその場所から動くことができません。その為、サンゴが生息域を拡大させる最大のチャンスは産卵のタイミングなのです。

大潮の日は潮の流れが早くなりますよね。満月の夜にサンゴの仲間が産卵する理由のひとつとして、受精卵をできるだけ遠くに拡散させるためと考えられています。

ウナギ|新月に産卵することが明らかになった

産卵生態について謎の多いウナギですが、マリアナ海嶺で親魚や孵化直後の仔魚とともにニホンウナギの卵が初めて採集されたことによって、ウナギは新月の時期に集中して産卵していることが明らかとなりました。

親魚と孵化直後の仔魚が採集された水深から、産卵は深海底ではなく、水深 150~200mの比較的浅い水深で行われていると推察されています。

こうしたウナギの産卵生態は、外敵から捕食される可能性を低くし、繁殖成功度を高めているものと考えられています。

大潮の中でも最も条件の良い日に産卵する

サンゴやクサフグの産卵は、必ずしも満月の日にドンピシャリで起こるとは限りません。

数日間の幅の中で、気象条件や海況に合わせ最も効果的なタイミングを計っていると考えられているのです。

ただ、どうやって産卵のタイミングを同調させているのかは、ほとんど明らかになっていません。

クサフグは群れを形成することでタイミングを合わすことができるかもしれませんが、サンゴはそうもいきませんよね。

大潮とは関係ないが“月周性産卵”を行う魚

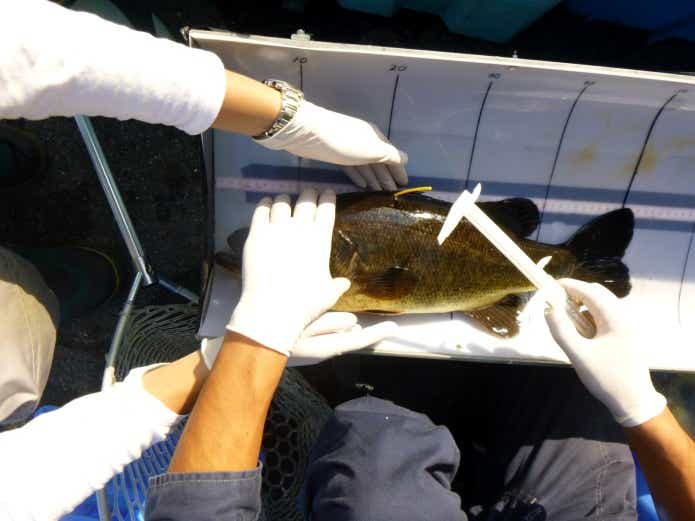

カンモンハタ|約29.5日周期で月に1回産卵する魚

大潮の期間の中で、いつ産卵するか予想が立てられないサンゴやクサフグと対照的に、『この日に産卵する』と予測できる魚もいます。

このように産卵日を予測できる魚は、約29.5日周期で変化する月の満ち欠けに合わせ、産卵期の特定の月齢に周期的な産卵を繰り返します。

例えばハタの仲間である「カンモンハタ」は、5月から7月の満月大潮直後に生息場所であるサンゴ礁から外洋へ一斉に移動し産卵しますが、次の産卵が起こるのも必ず大潮直後であり、月周期と完全に同調した成熟産卵サイクルを行う魚として知られていますよ。

リーフ内でスプーンを引っ張ると数釣ることができますよ!

ダイワ チヌーク

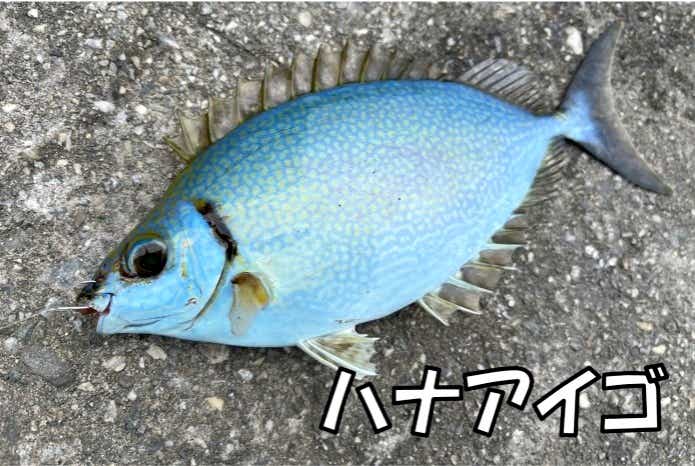

同所に生息するアイゴの仲間3種

アイゴの仲間もカンモンハタのように、29.5日周期で月一回の産卵を行うことが知られています。

例えば、ハナアイゴは下弦の月(満月から7日目付近)、アミアイゴは新月、ゴマアイゴは上弦の月(新月から7日目付近)に月周性の産卵を行うことが分かっています。

なぜアイゴの仲間は種類によって大潮以外の日に産卵する種類もいるのか、詳しいことは明らかになっていません。

ひとつ推察できるとしたら、同じ場所に生息する魚の生殖に時間的隔離が起こっている可能性も考えられます。

アイゴの仲間は月光を頼りに月周性産卵を行っている?

素朴な疑問として、アイゴの仲間はどのようにして29.5日の周期をビタビタに合わせているのでしょうか。

ゴマアイゴを人工月光(新月や満月)条件にて飼育した実験では、夜間の光量の変化がゴマアイゴの持つ月周リズムに影響を与えている可能性がある。そんな結果が得られています。

つまり、ゴマアイゴは月の光を使って月相を読み取ることができる魚なのかもしれません。

ブラックバスのスポーニングと大潮は関係あるのか?

結論:現状では明らかになっていない

バサーの間では、「ブラックバスの行動と月齢に何か関係があるのではないか?」としばしば議論になります。

研究者の中にも多くの仮説があり様々な実験が行われていますね。しかし、ほとんどの場合ブラックバスの行動と月齢は関係ないという結果です。

ブラックバスは明確な月周性産卵を行っていない

今回ご紹介した、カンモンハタやアイゴのように29.5日の月周期と完全に同調した繁殖サイクルを、オオクチバスも行っているかと言われれば……きっとそうではありませんよね。

ブラックバスが繁殖行動を起こす目安となるのは、水温15~16℃になった時と言われており、生殖腺の成熟に対して月光ではなく水温が影響していると考えられています。

でも、なんとなく大潮の時にネストが増えるように感じる……。

僕も月齢とブラックバスの行動には、小さいながらもなにか関係性があると思っている釣り人の1人です。

▼春のバス釣りについてコチラの記事で詳しく紹介しています!

釣り人(現場)の知見は数値化できないが、真実かもしれない

科学研究による結果が全てかというと、必ずしもそうではありません。“数値で実証することが難しい真実”というのが、生き物の世界ではたくさんあります。

僕たち釣り人が、フィールドで実際に見ている生き物たちの行動を「定量的に評価してみたい」といつも感じます。

月齢と夜間の遊泳深度に関係あり

直接的ではなくても、月の存在がブラックバスの行動に影響を与える例が計測されています。

春から夏にかけての夜間において、月の光が暗い時よりも明るい時の方が超音波発信器を取り付けたブラックバスは、深い深度を利用したというデータです。

このようなブラックバスの行動が計測された理由として、動物プランクトンの深度が月光によって変化したことにより、動物プランクトンを捕食する魚(すなわちブラックバスのエサとなる魚)の深度も、月明りによって変化したためであると考察されています。

大潮や月周期と“関係なく産卵”する生き物

ウミガメは満月以外も産卵する

ウミガメは「満月の夜に産卵する」という話や文章を偶に見聞きしますが、実際には2週間程度の決まった周期で年に何回も産卵します。

八重山諸島に生息するアオウミガメの場合、約12日周期で年に6回程度産卵します。

先ほども触れたように月の満ち欠けは約29.5日周期で起こりますので、ウミガメの産卵は月の周期と関係なく行われていることが分かりますね。

増水に合わせて産卵する川魚

海は大潮の時に流れが強くなったり、潮が高くなったりとダイナミックな水の動きが起こります。

それでは、川や池はどうでしょうか。ご存知の通り、月齢と池の水位は関係しません。川や池の水をダイナミックに動かすのは雨や雪解けによる影響です。

自然環境と魚の行動の関係性が分かれば釣果もあがる……かも!

自然界は、棲む環境に効率よく適応できた種類が生き残る世界です。

魚達は環境にあった戦略を持つことで子孫を残し、エサを摂っていますがそのメカニズムは未だによく分かっていないんですね。

潮汐、水温、群れや縄張りといった社会的な関係。月齢、日照時間、水位の変化、風や波浪といった気象条件……などなど。魚達の行動に影響する環境変化を理解することで、魚釣りにも役に立つ情報を得ることができるかもしれませんね。