戻りのシーバスとは

『戻りのシーバス』

シーバスフィッシングをしていると、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

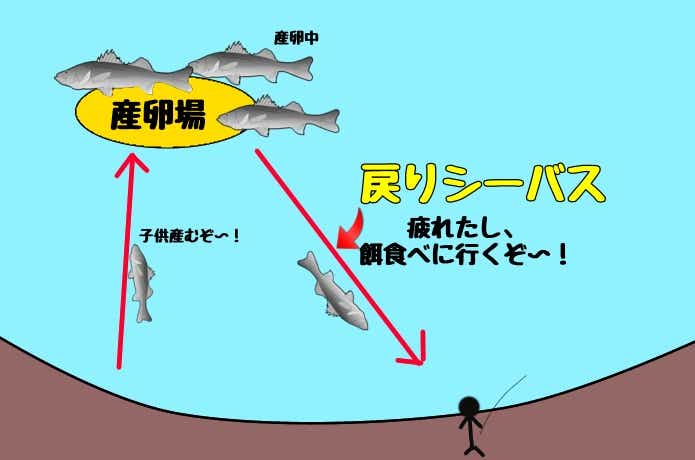

シーバスが年に1度の産卵を終え、沿岸へ戻ってくるのを「戻りシーバス」や「アフターシーバス」と呼びます。

本記事では、戻りのシーバスについて解説させていただきます。

戻りシーバスの特徴

☝︎初春に釣れた細い戻りシーバス

産卵を終えたシーバスは放卵した直後で、ハイシーズンに比べ痩せていることが特徴です。

また産卵で体力を失っているので、秋などに比べ引きが弱いのも特徴の一つ。

そのため、体力を回復するために浅場の餌が多いエリアを目指して戻ってきます。

春は小さくて泳力も低いベイトが多いため、シーバスにとっても体力を回復するにはもってこいな場所がアングラーから近くなるというのが特徴ですね。

これらの食べやすいベイトを追って、シーバスもショアラインに接岸しますので、実はオカッパリで非常に釣りやすいシーズンとなります。

シーバスの産卵

まず押さえておきたいシーバスの産卵期は、冬場とされており早い場所では11月頃、遅い場所では1月頃に産卵をするために水深のある沖へ出ていきます。

そして産卵を終えたシーバスは、体力を回復するために河川や港湾などへ餌を求めて戻ってきます。

▼ちなみに…

シーバスの産卵時の適水温は15℃前後が適温とされています。

沿岸域の水深が50m〜100m程度の比較的深いエリアで産卵しているようです。これには例外もあるようで、それよりも浅場で産卵場があるエリアもあるよう。

未だに明確な場所などは分かりませんが、冬に青物のジギングをしていると水深60mエリアで抱卵の個体が釣れることが多々あります。

戻りシーバスが集まる場所

戻りシーバスを狙っていくには、少しハイシーズンとは違った考え方が必要になってきます。

手っ取り早くシーバスを探していくには、ベイトが居る場所を探すことが大切。

逆にベイトが多い場所を探すことができれば高確率でシーバスをキャッチすることも可能です。

河口を狙う

河口は、春先でもベイトが多く安定した釣果をもたらしてくれることが特徴。

バチ、ハク、アミ、エビなど、春のメインベイトである小魚などが多く寄る場所でもあります。

沿岸へ戻ってきたシーバスは、いきなり淡水域まで遡上することはなく、経験上河口付近に溜まっていることが多いです。

上潮の場合は、海水が到達する河川の中でも釣れることは多いですね。

▼河口で狙う条件

筆者は河口を狙う場合、水温を意識するようにしています。特に戻りシーバスの時期は悪い方の水温変化が多いので、必ず調べます。

そして、水温が12℃くらいから狙い始めるようにしています。

ざっくりとした水温は、「エリア名 水温」で調べると出てきますので、ぜひ調べてみてください。

水深のある場所

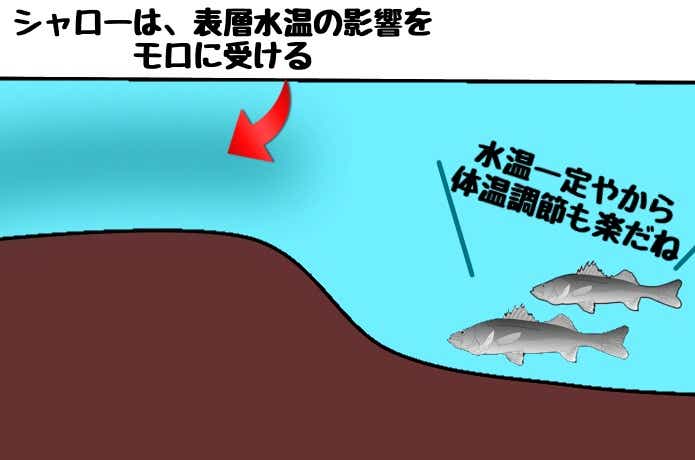

戻りシーバスの時期は、冬〜春にかけて季節の変わり目ということもあり北風が強いエリアも多く、海も荒れ易い。

加えて気温も低いことから水温も日毎に変化があります。しかし水深の深い場所は、風や気温の影響を受けにくく水温が安定していることも特徴です。

特に海で狙う場合は、できる限り水深のある場所を狙うのが効果的でしょう。

水深がある、となると一般的には沖に出た防波堤や、沖堤防などは鉄板ポイントとなります。

河川であれば河口周りが定番になりますが、海はそうはいきません。

深くなっている場所にルアーが届くようなポイントを探すことが多いですね。

高水温の場所

温排水が出ているエリアもポイントの一つです。

筆者の釣行するエリアの中に、温排水が出ている排水溝のポイントがあるのですが、3月頃とてつもない数のシーバスが溜まっていることがあります。

浅場に居るベイトも流石に寒いのか、温排水周りにはベイトが一定数集まっているのでシーバスの捕食場になります。

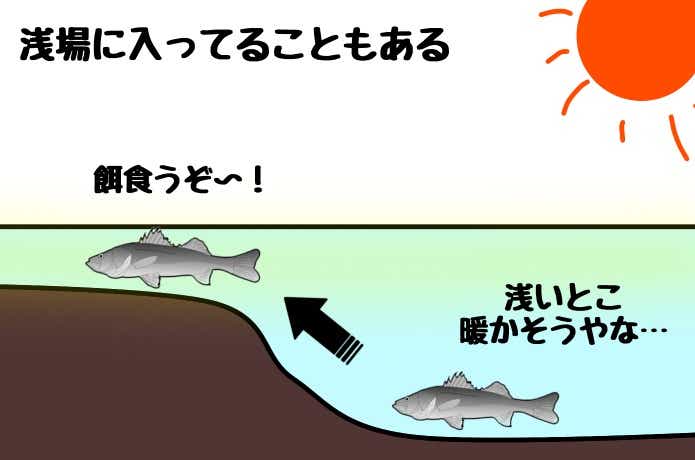

晴れた日のシャロー

晴れた日、太陽光によって浅場の水温が暖められます。

水温が高くなれば、たとえ真冬でも、浅場で積極的に捕食をするケースも。

先に「水深が深い場所が良い」と述べましたが、水温が上昇するタイミングであれば、十分狙う価値があるポイントとなるのです。

水温が上がりきってから落ちる直前のマヅメ時までは、積極的に狙ってみてください。

ベイトとの関係

戻りシーバスを釣るための具体的なタイミングを図るには、餌であるベイトのことを知るのも非常に大切です。

戻りシーバスのベイトもさまざまで、地域性も強いですが全国的に共通しているのがバチや稚鮎、ハクなどですね。

より体力を使わずに捕食しようとしているのも、戻りシーバスの特徴の一つです。

【厳寒期から春】バチを探す

バチは、戻りシーバスを釣る上での代表的なベイトとなります。

河川内、河口、港湾、運河などが狙い目になります。

川バチほど早い時期から抜けるので、戻りシーバス初期の頃は下流域で狙ってみるのが良いですね。

バチは、満月周りの大潮が最も多く抜け易いとされています。

また満潮からの下潮がよくバチが抜ける時間帯なので、バチ抜けで戻りシーバスを狙う場合は潮周りをしっかりと確認して釣行しましょう。

【厳寒期】ハゼを探す

筆者は”ハゼ”は、戻りシーバスを狙う上で欠かせないと思っています。

冬の河口周りにも多く、他の魚が居ない厳寒期でもハゼは居るので、シーバスからすると格好のターゲットになります。

比較的流れの緩やかな深くなっている場所、かつ底質が砂泥のポイントが狙い目になります。

河川に隣接した港の港内などにも、ハゼが溜まっていることが多いので狙ってみるのが良いですね。

筆者のエリアでは、河川下流域で2月にハゼパターンで戻りシーバスの釣りが成立します。

バイブレーションやブレード、ワームなどで底を中心に狙います。

下流域のアウトサイドの深みに溜まっているようなので、出来る限り河川の中でも水深がある場所を狙うのが良いです。

【3〜4月】稚鮎を探す

戻りシーバスが意識しているベイトの一つである鮎の子供。

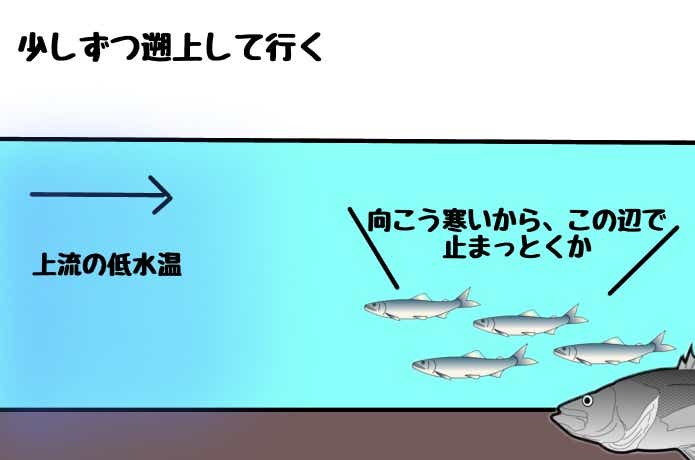

稚鮎が河川へ遡上するタイミングですが、河川の水温が10℃を超えたあたりから徐々に遡上し始めるとされています。

「10℃を超えたからすぐに遡上」という訳でもないのですが、一つ目安として知っておくと良いと思います。

河口へ集まってきた戻りシーバスが、稚鮎にくっついて河川へ入るタイミングも同じだと考えています。

稚鮎はどうやら、水温が10℃を下回っている場所に長時間居ると死んでしまうようです。

つまり、遡上を始めたからと言って水温の低い上流へ向けてどんどん遡上していく訳では無いでしょう。

稚鮎を追いかける場合は、水温をしっかりと計りながら河口域から中流、上流と言った流れでランガンしながら探すのがオススメです。

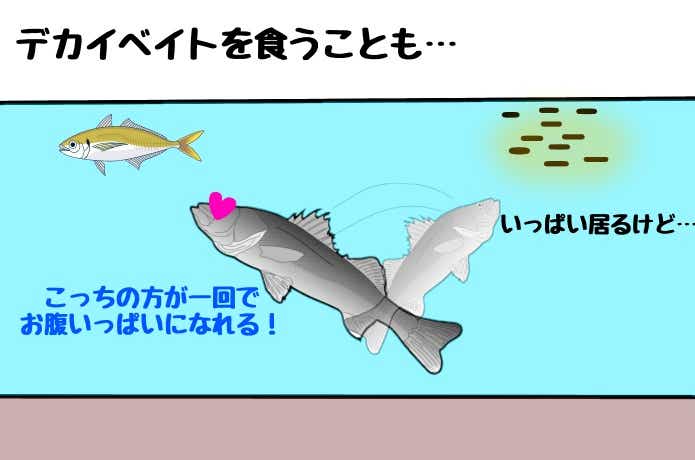

意外と大きいベイトも食う

これは筆者の個人的な見解ですが、バチや小魚は間違いなく食べ易いベイトの一つであると思います。

ですが、大きいベイトを捕食している個体も一定数は居ると考えています。

大きい個体ほどそれは顕著に見られるように感じ、1回の捕食で腹を満たせるので大きいベイトを食べる方が理にかなっているんじゃ無いかなと。

2月〜3月にビッグベイトを投入することが多いのですが、意外と反応が得られることがあります。

寒い中に価値ある1匹を

戻りシーバスを釣るとなると、1月〜3月頃の1年の中でも1番寒い季節が狙い目。

ハイシーズンと比べると繊細で、一味違った楽しさがあります。またバチパターンなどでは、良い日に行けば簡単に釣果を手にすることができることも。

アングラーからすると寒いですが、極寒の中釣った一本は忘れられない価値のある一本になるでしょう。

今回ご紹介したパターンや場所などはあくまで代表的なもの、皆さんのエリア独特の戻りシーバス、ぜひ攻略してみてくださいね!