寒サバが美味しいらしい

寒サバとはその名の通り、冬に獲れるサバのこと。

一般的にマサバの旬は秋、ゴマサバの旬は夏ですが、冬に釣れるサバも適度に脂が乗っていて美味しいらしく、関西ではシーズンになると人気の釣りものです。

筆者は寒サバを釣ったことがなく、以前からどれほど美味しいのか少し気になっていました。

寒サバを狙って釣行

サバは鮮度低下が早く、本来の味を楽しむには自分で釣って食べるのが一番。

というわけで、寒サバを狙って釣行してみました。

紀伊水道で船から狙う

関西では「ラングイ」と呼ばれるポイントが、昔から寒サバのポイントとして有名です。

ラングイは紀伊半島と四国の間に位置し、水深は160m前後。

釣期は1月末〜3月頃までで、和歌山県中紀周辺から出船する船が多いです。

2022年の近況では20匹前後釣れていて、良い時は40〜50匹以上釣れているとのこと。

最近はブリの回遊が多く、ハリスを切られるので太仕掛けが必要なようです。

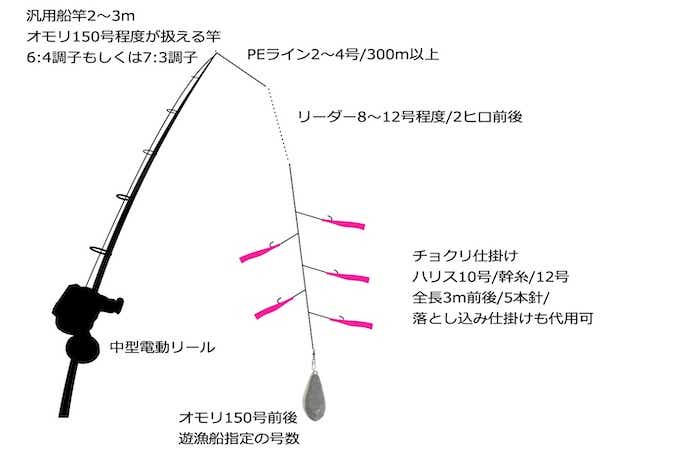

タックル&仕掛け

寒サバは、チョクリ仕掛け(ビニール製のサビキ)か普通のサビキ仕掛けで釣るのがポピュラーです。

サバといえど連で掛かると引きは強烈で、外道としてブリも混じるのでそれなりに強度のあるタックルが必要。

筆者はバンディットアオモノMH235とビーストマスター2000EJを組み合わせ、PEライン2号のセッティングで挑みました。

シマノ バンディットアオモノ MH235

シマノ ビーストマスター 2000EJ

オモリは150号、仕掛けは船宿オリジナルのチョクリ仕掛け。

チョクリの他に、ハリスが10号前後の落とし込み仕掛けなども代用できます。

ハヤブサ 船極喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ 10-10-10

オモリは沈下速度の速い胴突形状がおすすめです。

フジワラ スカリー 150号

実釣スタート

シーズン初旬に当たる、2月の初めに釣行してみました。

当日お世話になったのは、和歌山県日高郡比井漁港から出船の岬丸さん。

大きな船で設備も充実している船宿さんです。

朝4:30に受付、5:30に出船。

仕掛けは2つ貰えて、心配な方は受付で追加分も買い足せます。

ポイントまで50分程走り、船長の合図で釣りスタート。

寒サバの群れは移動が速く、魚探で見つけた反応に船を止めるため、すぐに投入するのが釣果を伸ばす秘訣とのこと。

ちなみに、水温は17.5℃でした。

150号のオモリで素早く落としていると、その最中にフォールでサバが掛かります。

掛からなければ指示棚より上まで素早く巻き上げ、再度落とし直し。

これを繰り返し、しばらく反応がなければ移動します。

上手く群れにアジャストできれば、サバが鈴なりに!

掛かってからは、素早く巻き上げないとブリやサメの餌食になるので注意しましょう。

当日もブリがよく釣れていました。

釣れたサバは移動中などにすぐ締め、内臓も抜きます。

そのまますぐ冷えたクーラーへ。

素早く処理することで、鮮度低下と食あたりのリスクを減らせます。

当日は100m前後から150m程度までの比較的深いタナでのアタリが多く、外道の邪魔などもあって20匹ほどの釣果で納竿。

マサバとゴマサバが入り混じっており、ゴマサバが多めでしたが、群れや年によって釣れる割合は変化するようです。

寒サバを食べてみた

釣った寒サバを食べてみました。

船上でお腹をチェックしたところ、内臓脂肪は無く、めちゃくちゃ脂が乗っているわけではなさそうです。

捌いてみても、いたって普通のサバの切り身。

お腹周りには少し脂が乗っていそうですが、普通のサバとあまり変わりはないように見受けられます。

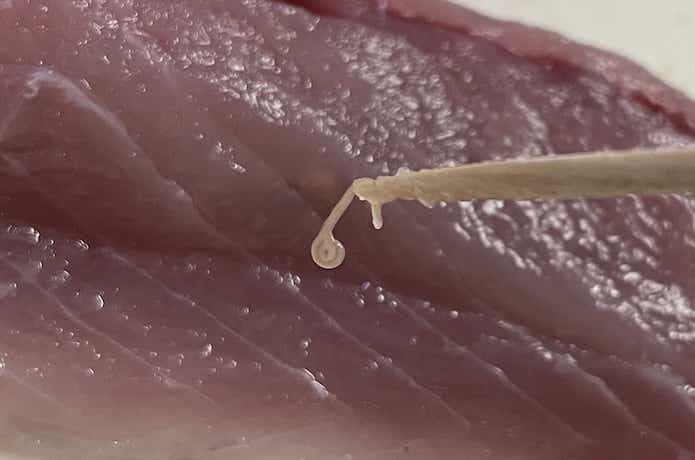

アニサキスが付いている個体も発見……。

釣り上げた直後に活け締めと血抜きを行い、内臓も取り除き、クーラーボックスで保管しましたが、100%防げるわけではないようです。

生食する場合は、細心の注意を払わなければいけませんね。

さて、はたして寒サバは美味しいのか、さまざまな料理でジャッジしてみましょう。

刺身

釣ってすぐに適切な処理をすれば、サバは刺身でも食べられます。

目視でアニサキスを確認しつつ、薄切りにして、リスクが少なそうな背中側だけをよく噛んで食べてみました。

歯応えのある食感とサバ特有の濃厚な味わいがあり、噂通り絶品。

脂の乗りはイマイチでしたが、刺身を食べられるのは釣り人の特権ですね。

アニサキスのリスクを極限まで下げるには、食感は落ちますが、-20℃以下で48時間以上冷凍し、解凍して刺身にするのがおすすめです。

煮付け

味噌と生姜で煮込んだ味噌煮も絶品でした。

飽きのこない“ご飯がすすむ味”でたくさん食べられます。

醤油と生姜だけで煮込む生姜煮も美味しかったですよ。

〆サバ

サバといえば〆サバ。

砂糖で締めて2時間、塩で締めて2時間、酢で締めて2時間、アニサキス対策で48時間以上冷凍してから食べてみました。

そのまま食べても、炙り〆サバにしても絶品!

保存も効くので、たくさん釣れる寒サバにはとくにおすすめの食べ方です。

締める時間を調整すれば、好みの風味に仕上げられますよ。

寒サバは絶品でした!

脂の乗りは思っていたほどではありませんでしたが、鮮度の良いサバはやはり絶品でした。

もっと脂が乗っているサバも釣れるようですが、どんな個体が釣れるかは群れやタイミングに左右されるようです。

仕掛けを落とし込むだけの手軽な釣りですので、興味がある方はぜひチャレンジしてみてくださいね。