オモリの種類や特徴について

魚釣りに使う『オモリ』について

魚釣りに使うオモリは、エサを付けた仕掛けを水中に沈めたり、遠くに投げたり、海底に留めておくために必要不可欠な釣り具です。

一言に『オモリ』といえども、他種多様な形や素材がありますが、今回の記事では堤防や砂浜、川や池などで一般的に使うオモリをご紹介いたします!

管付きオモリ

オモリの上部に糸を結んだり、スナップを掛ける輪がついているタイプを「菅付オモリ」と呼びます。

ナスオモリだったり、六角(小田原)オモリと呼ばれているオモリも菅付オモリに該当しますね。

中通しオモリ

オモリの中に、釣り糸を通すための穴が空いているタイプを「中通しオモリ」と呼びます。

魚が餌を咥えて泳いでもオモリを引きずることがないので、魚の食い込みが良いオモリとされています。

ガン玉・割ビシ

おもにウキ釣りやミャク釣りで使用される「ガン玉・割ビシ」タイプのオモリは、糸を挟み込むように取り付けて使用します。

他のオモリと比べてとても小さいのも特徴ですね。

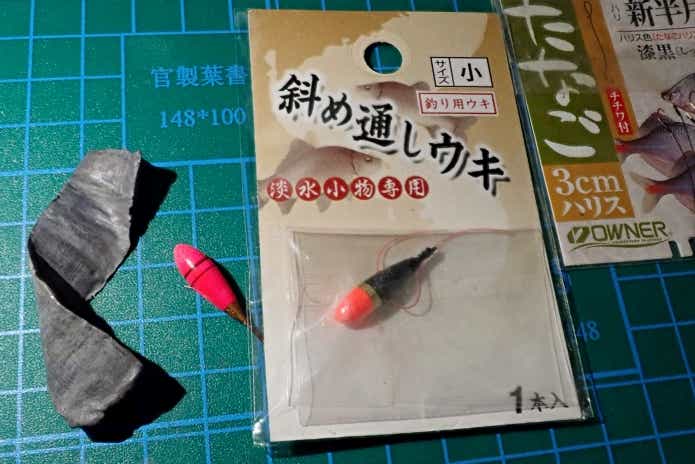

板オモリ

非常に薄い板状のオモリを「板オモリ」と呼び、糸に巻き付けて使用します。

ハサミで切ることができる板オモリは、ガン玉よりもさらに細かい重さ調整をすることができます。

▼ルアーの浮力調整で使う板オモリをプロに聞いてみた

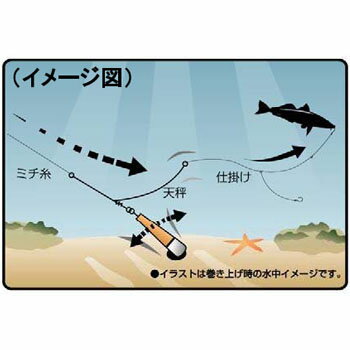

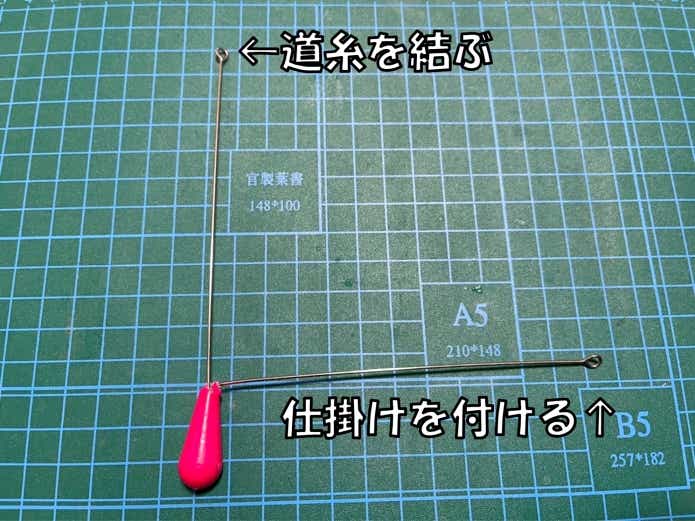

天秤

オモリを付けて使用する金属製のアームを「天秤」と呼びます。

ジェット天秤という羽のついた天秤が有名で、使用頻度が高いですね。

▼天秤の使い分けにフォーカス!

岩場や消波ブロック|根掛かりしにくいオモリを選ぼう

丸型オモリ

堤防際は捨て石や堤防の基礎、消波ブロックなどが沈められています。

そういった障害物は魚達の格好の住み家である一方、根掛かりが頻発する場所。

一般的にオモリの形状として“球体に近い方”が岩などの隙間にハマりにくく、根掛かりを外しやすいと言われています。

ブラクリ仕掛け

堤防の際や消波ブロックの穴釣りに、オススメなオモリが「ブラクリ仕掛け」です。

根掛かりしにくい特殊な形状のオモリと短いハリスで作られており、糸を結ぶだけで使えるとってもシンプルな仕掛けです。

ささめ針 ブラクリ

▼穴釣りで欠かせないブラクリ仕掛けをもっと知ろう

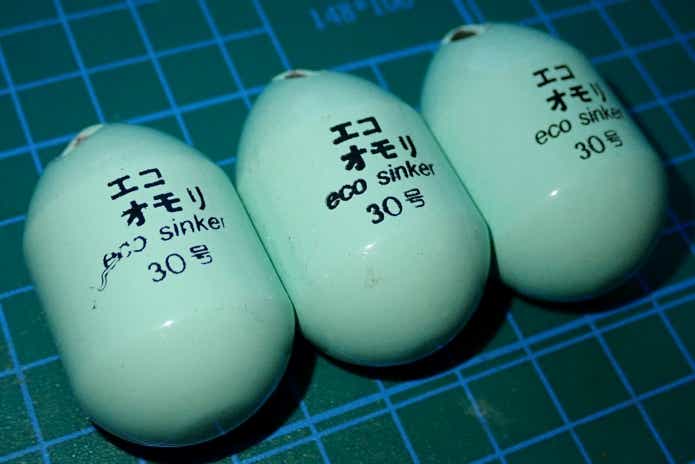

鉄のオモリ

磯釣りなど十中八九根掛かりをしてしまうような岩場では、わざとオモリだけを根掛かりさせていることで仕掛けを安定させることがあります。

魚が掛かったり、仕掛けを回収する際はオモリだけを切り離す。このような仕掛けを「捨てオモリ」と呼びます。

鉛は環境負荷が大きいため、捨てオモリには鉄を使用するアングラーもいますよ。

エービースポーツ エコオモリ

砂地は根掛かりしにくいが、仕掛けが動いてしまいます

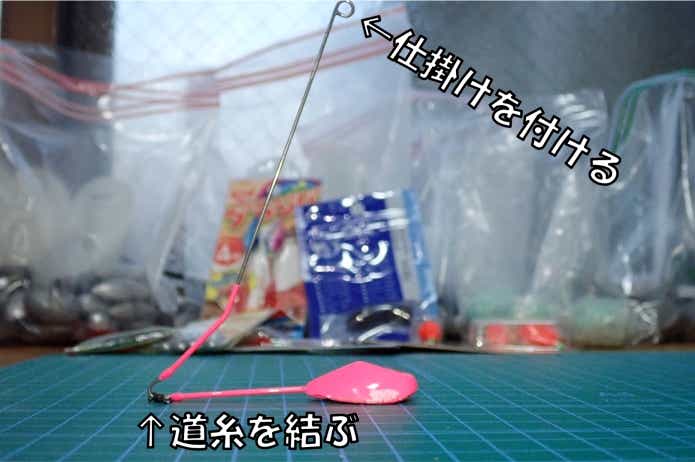

平たい中通しオモリ

砂地では根掛かりのリスクが少ないため、中通しオモリを使ってシンプルに仕掛けを作ると良いでしょう。

ただし引っかかるものが無いということは、流れが効いた時に仕掛けが動いてしまうことがあります。

タカタ パックオモリ お多福型

しっかり仕掛けを止めたいなら、スパイクオモリやスパイク天秤

砂地で、もっとも流されにくいオモリと言われるのが「スパイク付きオモリ」です。

オモリに突起が付けられ、砂に食い込むことで抵抗を増やします。

仕掛けを水中で立たせるオモリで魚にアピール

ここでちょっと変わったオモリもご紹介!

砂地に棲むキスなどの魚に効果的といわれる水中で立つオモリがあります。

天秤タイプだと金属アームが海底から少し高い場所に位置を取るので、餌がフワフワと海底すれすれを漂って魚にアピールします。

ハヤブサ 立つ天秤スマッシュ

また、オモリと木材を合わせて海底で直立するウッドシンカーはこちら。

フジワラ ウッドシンカー

遠投が必要な釣り場|天秤を使い分けよう

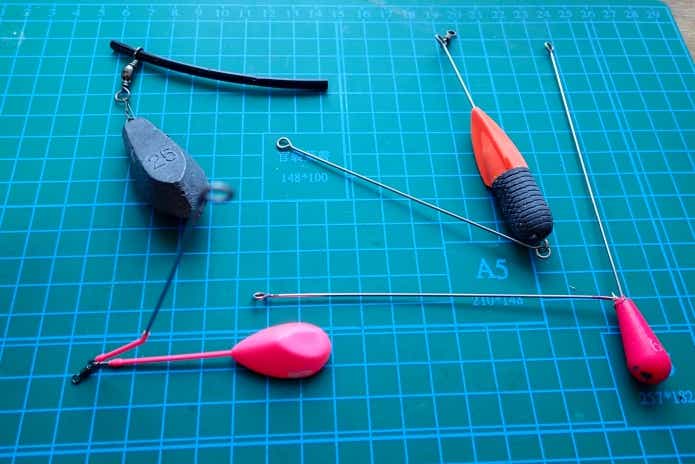

遠投性能と浮き上がりに優れたジェット天秤

堤防釣りでよく使われる「ジェット天秤」ですが、じつはとても多機能で優秀なオモリです。

オレンジ色のプラスチック部分は羽のような役割があり、飛距離UPはもちろん。仕掛けを回収する際に浮き上がりやすいという効果があります。

金属アームは、飛行中にハリスと道糸を絡みにくくする役割や、岩などの隙間にオモリが入り込みにくくする効果があります。

ジェット天秤の場合、プラスチック(羽)側に道糸を結びましょう。

フジガイド ジェット天秤 20号

仕掛けが絡みにくい片天秤(L型天秤)

2本の金属アームが可動式だったジェット天秤に対し、L字で固定されている天秤を「片天秤(L型天秤)」と呼びます。

金属アームが固定されているため、ジェット天秤よりもさらに仕掛けが絡みにくい事と魚からのアタリがダイレクトに伝わるのがメリット。

キスやハゼなど、細かいアタリを感じながら合わせていく釣りに向いているといわれます。

大物狙いに最適な遊動天秤

片天秤は魚のアタリをダイレクトに伝える反面、魚にオモリの重さが伝わってしまい、魚種によっては違和感を覚えて餌を離すことがあります。

大きな餌を使って大型魚を狙う場合は、魚がオモリの重さを感じないで糸を引っ張れる「遊動天秤」が適しています。

▼誘導天秤にはこれ!

Mr.Ishidai パイプテンビン

潮流が速い場所|海底で流されない&素早く沈下する形状や素材を選ぼう

六角オモリ

六角オモリ(小田原型オモリ)は、なす型オモリとならび最もポピュラーなオモリです。

なす型オモリと違い、面があるので海底で転がりにくいという特性があります。

海底で転がらないオモリを使うことが大切

先ほどから、“海底で転がりにくいオモリ”を多く紹介していることにお気づきでしょうか?

無意識のうちにオモリが転がることは、根掛かりや仕掛け絡みの大きな原因となりますので、オモリが海底で止まっているか意識しながら釣りをすると釣果がアップしますよ!

もちろん投げ釣り上級者の方は、意識的にオモリを流しながら魚の釣れるポイントを探ることもありますが、比較的高度なテクニックと言えるでしょう。

胴突オモリ

岸からの釣りではあまり出番がありませんが、予備知識として胴突きオモリをご紹介しますね。

深い水深や潮の流れが速い場合に、急速に沈下させるためにできるだけ水の抵抗を受けないような形状をしています。

タングステンオモリ

ルアー釣りやワカサギ釣りでは、一般的に使われるオモリの素材に“タングステン”というものがあります。

鉛よりも比重が大きいため同じ重さでも体積が小さく、沈むのが早いという特徴がありますが、鉛に比べて高額です。

またタングステンは環境への負荷が低いことが知られており、積極的にタングステン素材を使うアングラーもいます。

Chill タングステン フリーリグシンカー

ウキ釣りやミャク釣りで使うオモリ

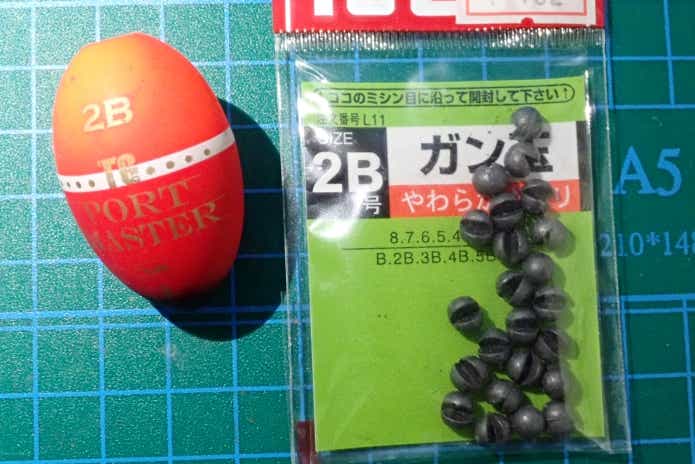

ウキには適合オモリが設定されている

ウキ釣りをする場合でも、仕掛けを水中に沈める為に小さなオモリを使います。

ウキにはそれぞれ、軽すぎず重すぎず丁度良い重さの『適合オモリ』が設定されていますね。

ウキを見ると、3Bとか中とか書かれている表記がオモリのサイズを表しているので、表記通りのオモリを使用しましょう。

ガン玉(ジンタン)と割ビシの使い分けについて

糸を挟むようにして取り付けるオモリにはガン玉(ジンタン)と割ビシの2タイプがあり、ガン玉は丸く、割ビシは楕円です。

ガン玉(ジンタン)や割ビシの重さは『g(グラム)』という単位ではなく、ガン玉では『BやG』という単位、割ビシでは『中や小』という単位で表記されています。

現在ではガン玉が主流ですが、一部古い表記のままのウキでは、適合オモリに中や小と書かれている場合がありますので、その場合は割ビシを使います。

オモリの表記ってややこしいですよね……。

▼オモリの重さを世界共通単位のg(グラム)に換算した記事はコチラ

板オモリ

ヘラブナ釣りやタナゴ釣りなど、ウキの浮力がとても繊細な釣りには板オモリを糸に巻き付けて使用します。

板オモリは柔らかいので、その時の状況に合わせてハサミで切って微調整することができます。

オモリの種類は千差万別

自分なりに水中でのオモリの動きや役割を想像すると、魚釣りがより一層楽しくなります。

思い通りの答えが返ってきたら尚更嬉しくなっちゃうこと間違いなしです!

ぜひ、次に釣具屋さんにお出かけの際は、色んなオモリを手に取ってみてみて下さいね!

ライタープロフィール