釣れなくなる原因『夜光虫』

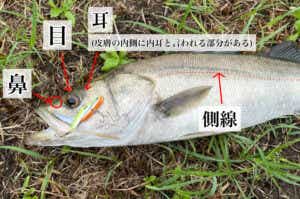

メバリングやシーバスなんかのナイトゲームをしているとよく発生している夜光虫。

見ているととても綺麗で癒やされますが、釣りには悪影響を及ぼすことが知られています。

夜光虫の何がいけないのか

夜光虫発生時のデメリット

-

1.ルアーやラインが光る(魚が警戒する)

-

2.酸素が少ない(活性が下がる)

-

3.魚自体も光る=(魚が浮きづらくなる)

デメリットが多く夜光虫。発生したら、釣り自体しない人も多いのではないでしょうか。

しかしながら、狙い方によっては釣果を出すことは可能なのです。

今回は、そんな夜光虫発生時の釣り方をご紹介したいと思います。

夜光虫発生時の攻略法

大量発生時は諦めよう

夜光虫が大量に発生し、水面を刺激しなくても青白く光っているようなとき。

このような状況下では、釣りをしないのがベターです。

夜光虫により、酸素量が圧倒的に少なくなり、ほとんどの魚は居ないか口を使いません。

明らかに水面が青々としていたら、即移動です!

釣りはゆっくり!基本は光らせないことを意識する

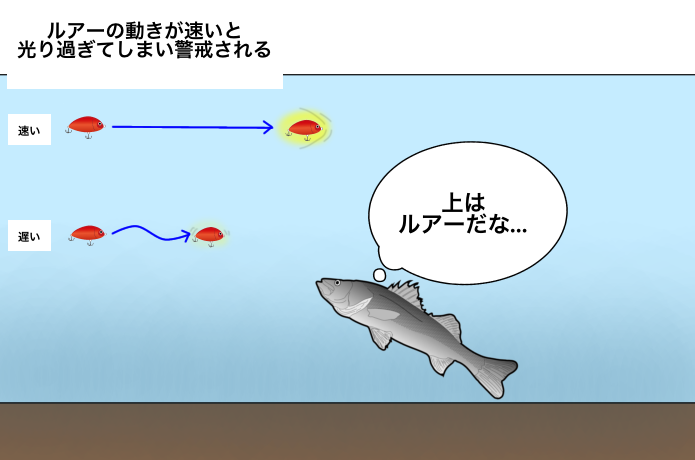

ルアーやラインが光らないように気を付けるのが基本です。

夜光虫は刺激を加えると光るため、アクションを控えたり、巻くスピードを緩めたりすると、光づらくなりますよ。

プラグメインで釣る

プラグを中心に使うのも、釣果を伸ばすコツです。

ワームは動きを止められず、常に夜光虫が光ってしまいます。

ラインも常に水中を切るような動きになってしまうので、ゆっくり巻けるプラグを使用しましょう。

レンジを入れる

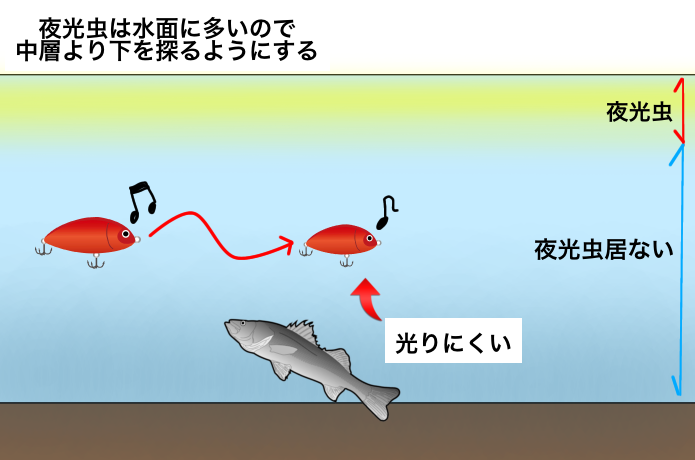

夜光虫は表層に発生すると言われています。

水面をラインが叩いたり、表層系ルアーで狙ってしまうと光らせてしまい余計なプレッシャーを与えてしまいます。

そのため、夜光虫が居ないレンジにルアーとラインを持っていくことが大切です。

流れの向きを意識

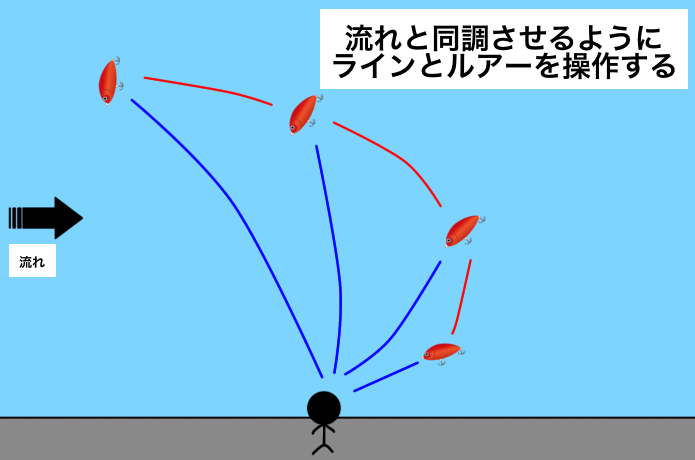

おもにラインが光らないようにするために、流れの向きを理解します。

上流に向かって投げ、ラインと流れを同調。もしくは、流れに準ずるように引いてくることがコツです。

さらに釣果を伸ばすポイント

夜光虫が発生したとき、さらに釣果をあげるためのポイントがあります。

細かなセッティングや攻め方を変えるだけで、釣果が全然変わってきますよ。

リーダーを細くする

経験上、ルアーが光ることよりも、ラインが光ることに気を配ったほうが釣れます。

そのため、極力リーダーを細くしましょう。リーダーが太すぎると、プランクトンに当たって光ってしまう面積も増えてしまいます。

いつも使っているリーダーよりも、一段階細いものを選ぶように心がけましょう。

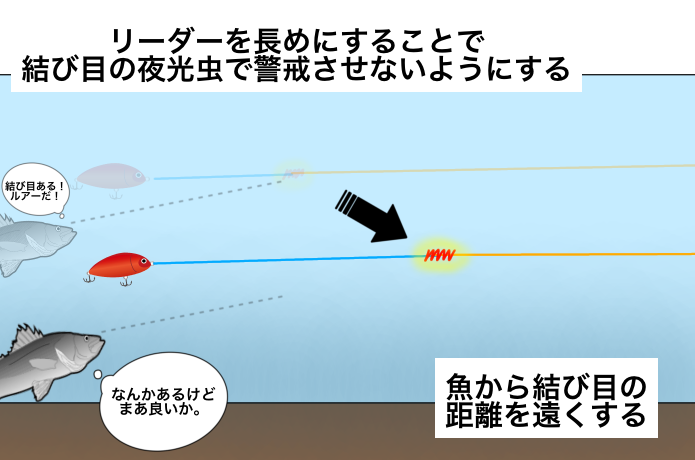

リーダーを長めにする

PEやエステルを使用するとき、必ずリーダーを結びますよね。

その結び目が光やすいのです。ルアーから近い位置で光ってしまうと、魚を警戒させてしまう可能性があります。

そのため、リーダーは長くしましょう。ルアーから結び目までの距離を長くすることで、極力プレッシャーを与えないようにしましょう。

動かないルアー

動かないルアーを扱うことも必要です。

リップ付きのルアーは、水の抵抗も強く動きますよね。そのため、夜光虫で光りやすくなります。

こういうシチュエーションでは、動かないルアーが活躍するので、ぜひ一本はボックスに入れておくようにしましょう。

サスペンドルアーを使用して、ルアーを止めることも有効なので、試してみてください。

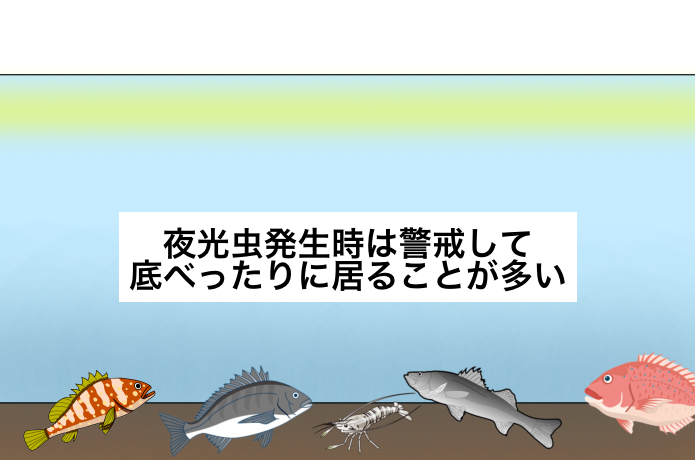

ボトム攻略

夜光虫が発生しているとき、必須になるのがボトム攻略です。

表層付近は夜光虫が増え、酸素も少なくなります。

そのため、ボトム付近が光にくく、魚が溜まっているエリアとなるのです。

見切りも大切だけど…

釣り場を早々に見切ることも大切です。

あまりに釣れない状況や夜光虫が多すぎる状況では、キッパリと諦めてしまいましょう。

より夜光虫が少なく、魚がいる場所を選ぶことが重要です。

釣れないと思っても諦めない!

やはり夜光虫発生時は、厳しい状況が多いです。

しかしながら、夜光虫発生時の釣り方は、他のシチュエーションでも使えるスキルが多いです。

スキルアップのためにも、ぜひ今回の記事を参考に、夜光虫が出ていても諦めずに頑張ってみてください。