筏釣りとは

数あるチヌ(クロダイ)の釣り方のひとつに、筏釣り(かかり釣り・カセ釣り)があります。

その名の通り、波が穏やかな内湾に設置された筏やカセ(小さなボート)から行う釣り方で、シンプルながら奥が深くてコアなファンが多い釣りです。

本記事では、そんな筏釣りに必要な道具や基本的な釣り方を元釣具屋の筆者が紹介します。

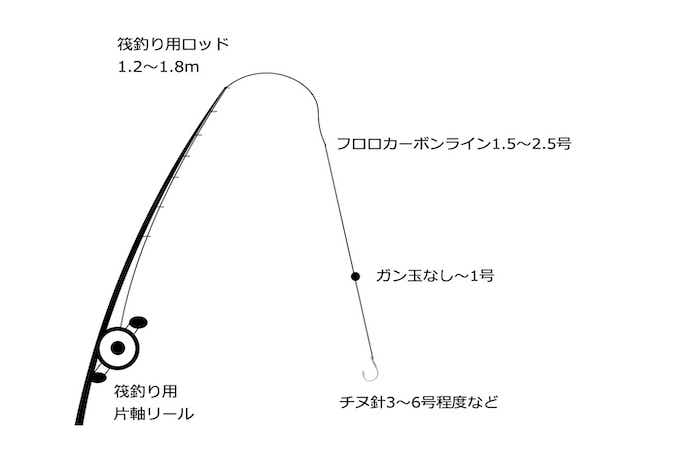

筏釣りのタックルと仕掛け

ご覧の通り、筏釣りのタックルと仕掛けは非常にシンプルです。

以下ではそれぞれのアイテムについて解説します。

竿

ダイワ 飛竜 イカダ 150P V

繊細な穂先が搭載された筏釣り専用竿を用意しましょう。

長さは1.3〜1.8m程度のものが多く、短い竿は操作性に優れ、長い竿はやりとりに余裕が生まれます。

大型狙いの場合は硬め、小型の数釣りには柔めの竿を選びましょう。

リール

プロマリン テクニスト黒鯛 3号-100M 糸ナシ TK60G

筏釣り専用の片軸リールもしくは両軸リールを選びましょう。

一般的には逆転性能の良い片軸リールが好まれますが、両軸リールは楽にやりとりできることがメリット。

利き手で竿を持った方が細かな操作がしやすいため、右利きの方は左巻きのリールを選ぶのがおすすめです。

道糸

クレハ シーガー 筏チヌスペシャル 100m 2号

道糸はフロロカーボンラインの1.5〜2号程度が適切です。

釣り場によって水深は変わりますが、少なくとも50m以上は巻いておきましょう。

PEラインを用いることもありますが、慣れていないと糸絡みなどのトラブルが頻発するため、ビギナーの方には不向きです。

仕掛け

オーナー ウルトラ競技チヌ

仕掛けは道糸にそのまま針を結ぶだけです。

必要であれば、潮流等に応じてガン玉を打ちます。

ハリはチヌ針の3〜6号程度が一般的です。

筏釣りのエサ

ここからは筏釣りのエサを紹介します。

筏釣りはダンゴエサと刺しエサを使うのが特徴です。

ダンゴエサ

マルキユー パワーダンゴチヌ

ダンゴエサは、各メーカーから発売されているベースダンゴと集魚剤を混ぜ合わせて作ります。

慣れないうちはいろんなものを混ぜ過ぎず、ベース用を1種類と集魚剤を1種類、といったシンプルな選び方で問題ありません。

これを基にアミエビやオキアミ、さなぎミンチ、複数種類の集魚剤などを混ぜれば、より集魚力を強められます。

ダンゴの量はシーズンや人によっても異なりますが、ベースエサ10kg程度に対して、オキアミ1.5kg、集魚剤1〜2袋が1日分の目安です。

刺しエサ

マルキユー くわせオキアミスーパーハード

刺しエサはオキアミをはじめ、コーン、サナギ、練りエサ、シラサエビ、アケミ貝、ボケなどを使います。

エサ取りやチヌの反応を見ながら、ローテーションしていくのがセオリーです。

タックル以外の必要なアイテム

タックル以外に必要なアイテムやあると便利なアイテムを紹介します。

ダンゴバッカン

マルキユー 丸型パワーバッカンTRII

ダンゴエサを入れておくためのバッカンです。

専用のものがおすすめですが、45cm程度のバッカンでも代用できます。

あまりに小さいサイズだと必要な量のダンゴエサが入らないので注意してください。

水汲みバケツ

プロックス EVA角水汲みバケツDX オモリ・ロープ8m付

常にダンゴを握る釣りなので、水汲みバケツは必須です。

手を洗うのはもちろん、ダンゴエサの調整などに使います。

玉網

プロックス FX攻技イカダ玉ノ柄セット

大型の魚は玉網で取り込みましょう。

柄の長さは1m前後、枠は40cm程あれば十分です。

ダンゴ杓

第一精工 ダンゴ落とし杓

必須ではありませんが、握ったダンゴを投入する際にあると便利です。

海面に近づけて静かに投入できるため、柔らかいダンゴでも割れにくくなります。

手を汚さずに投入できる点も魅力です。

筏釣りの釣り方

ここでは筏釣りの基本的な釣り方を解説します。

筏釣りの中にもさまざまな釣り方がありますが、もっともオーソドックスなダンゴ釣りを紹介します。

ダンゴを握る

片手にダンゴエサをとり、刺しエサが中心にくるように置きます。

さらに上から片方の手でダンゴエサを被せて丸く握りましょう。

適切なダンゴの硬さは状況によりますが、着底からしばらくして割れるくらいが理想です。

ダンゴの硬さは握る回数や水分量などで調整してください。

仕掛けの投入

ダンゴを握ったらそっと優しく投入します。勢いよく投入すると、着水時の衝撃でダンゴが割れてしまうので注意してください。

投入後はフリーで仕掛けを落としますが、着底時のバックラッシュには気をつけましょう。

サミングしながら落としても問題ありませんが、あまりキツくサミングし過ぎると着底前にダンゴが割れてしまいます。

意図的に中層でダンゴを割って落としこむ釣り方もありますが、着底までダンゴを割らないようにするのが基本です。

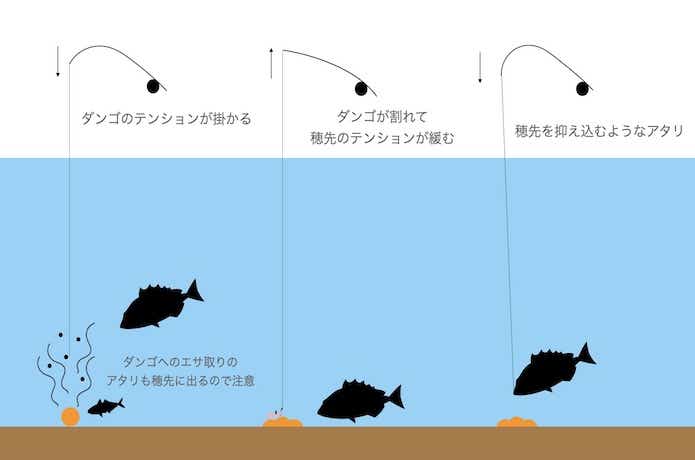

アタリ・アワセ

ダンゴエサが割れ、刺しエサが出た瞬間にアタリが集中します。

着底後、ダンゴ自体を魚が突くことも多いため、これを本アタリと勘違いしないように注意してください。

ダンゴが割れて穂先のテンションが抜けた後、竿先を抑え込むようなアタリは本命の場合が多いです。

割れてアタリがない場合は、しばらく穂先を送りながら潮流に刺しエサを流し、張らず緩めずのテンションを保ちましょう。

アワセは素早くしっかりと行ってください。

やりとり

やりとりは無理をせず丁寧に行いましょう。

スプールを人差し指などで押さえ、糸が出ないようにしながらやりとりします。

ゆっくりと竿で魚を浮かせ、ポンピングしながら少しずつ糸を巻き取ってください。

できるだけ糸を出さないように、突っ込まれたら竿で追いかけて対応するのがおすすめです。

釣果を伸ばすコツ

最後に、釣果を伸ばすための要点を紹介します。

難しいテクニックではないので、ビギナーの方は意識してみてください。

着底を理解しておく

ダンゴが着底した水深を把握しておきましょう。

基本は底狙いのため、ダンゴが割れた後も仕掛けを底付近に漂わせるのが理想です。

着底時にラインにマーカーなどで目付けしておくと仕掛けの位置が把握しやすく、着底時のバックラッシュも防げます。

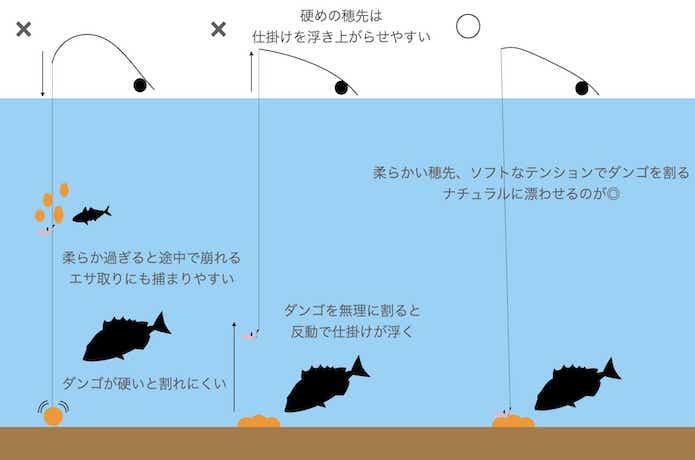

ダンゴをそっと割る

ダンゴが硬いと、竿でテンションを掛けて割ってしまうこともありますが、仕掛けが浮き過ぎるので注意が必要です。

仕掛けが浮いたり、急に跳ねたりするとチヌに違和感を与えることがあります。

できるだけテンションを掛けずに割れるようにダンゴを調整し、柔らかい穂先を使うのがおすすめです。

釣り座と風向き

釣り座はできるだけ追い風になる場所に構えてください。

正面から強風を受けるとアタリがかなり判りにくくなります。

よほど釣れる一級ポイント以外は、風向きを考えて釣り座を選ぶと良いでしょう。

ゲーム性の高さが魅力!

道具と仕掛けがシンプルな反面、ゲーム性が高く、穂先に出る繊細なアタリが癖になる釣り方です。

同じチヌ釣りでも、フカセ釣りやヘチ釣りとは異なる楽しさが詰まっているので、ぜひ筏釣りにチャレンジしてみてくださいね!