高校生はお金がない

TSURI HACK読者のみなさま、はじめまして。

現役高校生のあらたです。この度ご縁をいただき、TSURI HACKでライターとして活動することとなりました。

自分自身まだ学生なので、移動手段や道具選びと……お金でカバーできない分、工夫して釣りを楽しんでいます。

本編とは関係ありませんが、つい数年前、中学時代の僕の写真です(笑)

磯竿とは?

磯竿は長くて柔らかい竿で、主に磯や堤防からのウキフカセ釣りや団子釣りで使用します。

-

・磯竿は大きく分けてメジナ用とクロダイ用の2種類

-

・磯の障害物をかわすために5m前後の長さを有する

-

・磯釣りの対象魚の警戒心が強く、なるべく細い糸を使う必要がある。なので、オモリ負荷1~4号程度の竿の柔らかさが一般的

“芸達者で万能”な磯竿

ウキフカセで釣ったメジナ

上記のような特徴だけを見ると、磯釣りだけに特化したようにも見えますね。

淡水でも活躍。写真は近所の川で釣ったナマズです。

その万能性の秘密はブランクスにあります。磯竿のブランクスは長くしなやかなので、軽い仕掛けを軽い力で遠くに投げることができます。

有名メーカーのエントリーモデルでも220g以下の重さしかないので、お子さんや女性にもおすすめです。

磯竿のデメリット

①慣れるまでに時間がかかる

他の竿よりも長くて柔らかいので初めて使った人からすると鈍く感じ、狙った位置にキャストするのが難しいです。

②竿を動かすようなアクションには不向き

ブランクスが柔らかいため仕掛けにアクションが伝わりにくく、動きが鈍ってしまいます。

③他の竿と比べて破損しやすい

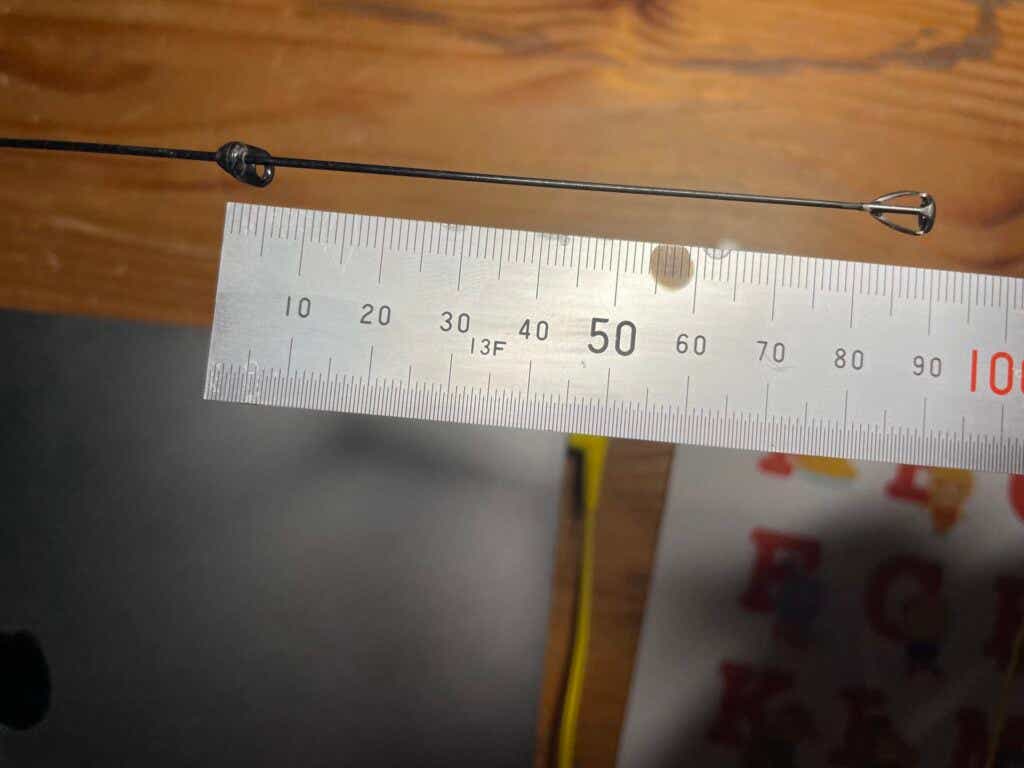

とくに穂先が細く折れやすいので釣りをするときも、手入れの時も十分に気をつける必要があります。

④手に伝わる感度が良くない

全体的に柔らかく、竿のブレにアタリが紛れ込んでしまうため、手に伝わる振動(感度)がどうしても小さくなってしまいます。

それと引き換えに穂先がしなやかなため、「穂先の動きを目視してアタリを感知する」ことが可能です。

磯竿で実際に楽しめた釣り 〜海水編〜

1.ウキフカセ釣り

これぞ出番と言わんばかりの磯竿の得意分野です。

フカセ釣りは軽い仕掛けを流しつつ、撒きエサのなかに付エサを紛れ込ませ、メジナやクロダイを釣るための釣法。仕掛けを撒きエサと同調させるには高度なテクニックが必要です。

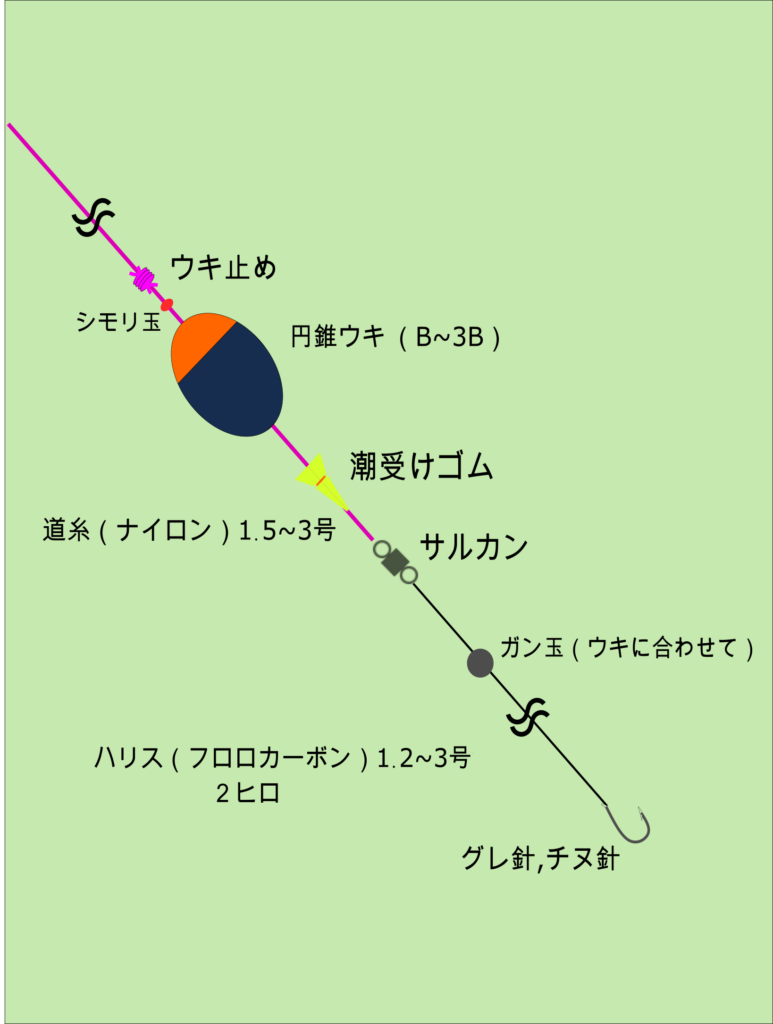

参考までに仕掛けの例です。フカセ釣りには大きく分けて「半誘導」「全誘導」「沈め釣り」の3つの釣り方があります。ここでは堤防釣りで最も使い勝手の良い、「半誘導」仕掛けを解説します。

ウキは固定しません。ウキ止めをつけ、それを移動させることで、狙いの水深に仕掛けをキープさせることができます。

2.カゴ釣り

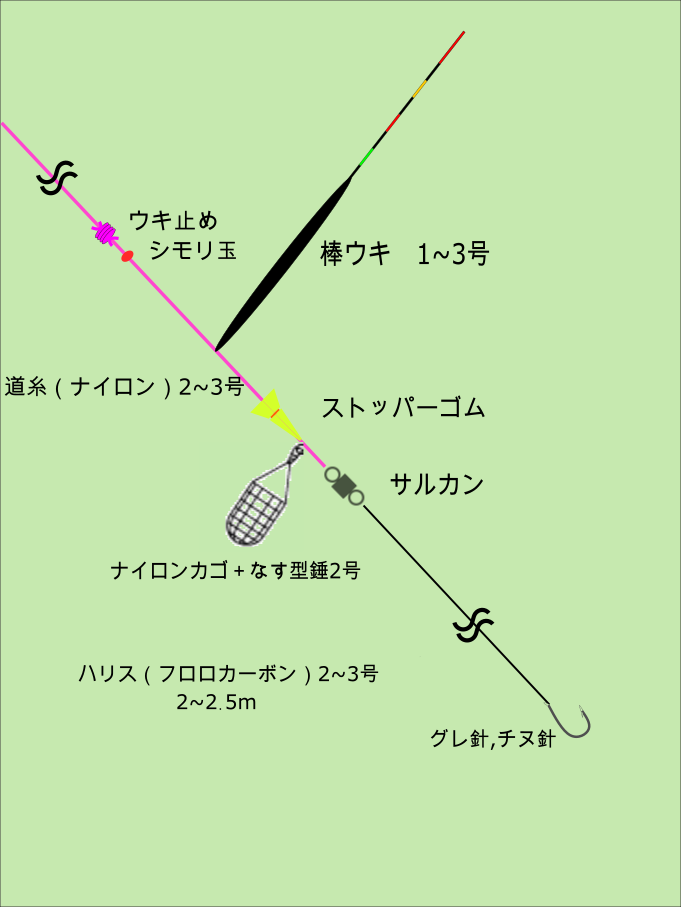

本来のカゴ釣りとは、遠投磯竿で8号程度のオモリがついたカゴにコマセを入れ、遠投する釣り方。もし、柔らかい磯竿で行う場合は、経験上3号ウキに2号のカゴがおすすめです。

本家のカゴ釣りほど遠投することはできませんが、それでも十分に楽しむことができます。

本来は100m以上先でもアタリを見ることができる、大きな遠投ウキを使います。しかし、磯竿で行うライトなカゴ釣りは、20~30m先のアタリが捉えられれば十分。

そのため小型のサビキウキや、フカセ釣り用の棒ウキで十分代用できます。感度の良い小さなウキを用いることができるので、小さなアタリも感じ取ることができるでしょう。

カゴはハリのあるナイロンカゴがオススメです。

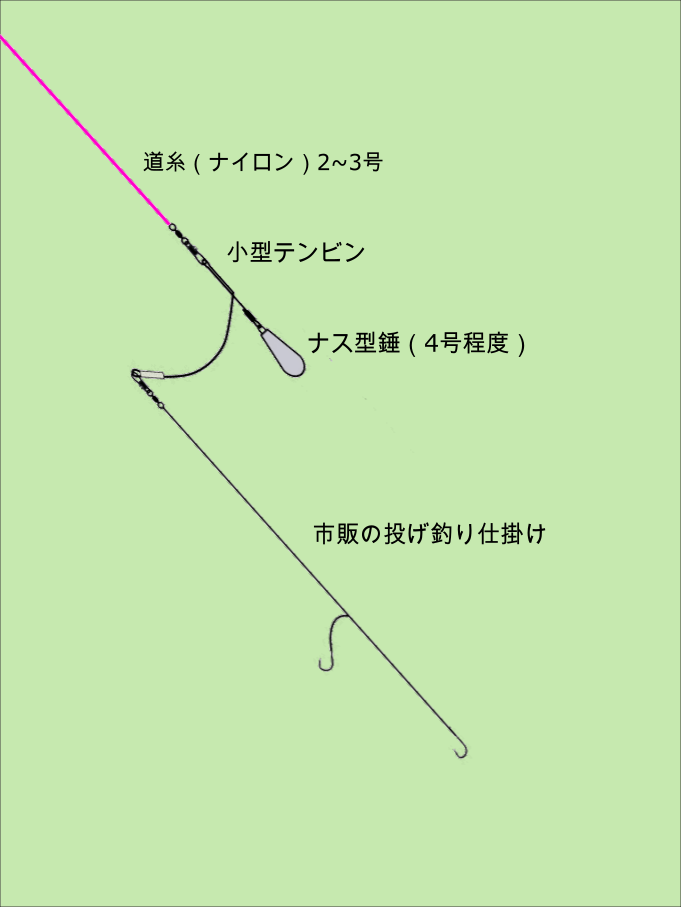

3.投げ釣り

本格的な投げ竿のように、20~30号の天秤を100m以上も飛ばすことはできません。しかし、長さと柔らかさを生かし、4号程度の軽いオモリを比較的遠くに投げることができます。

磯竿の場合、魚のアタリや海底の地形の変化は手で感じ取るよりも、穂先を目視する方が感じ取りやすいでしょう。

天秤はハゼ天秤や浦安天秤など、小型のものを使用します。仕掛けは市販品の2本針のものが使いやすいです。

遠投することはできないので、針は小さめの物を選ぶと、サイズを問わずコンスタントに釣れてくれます。

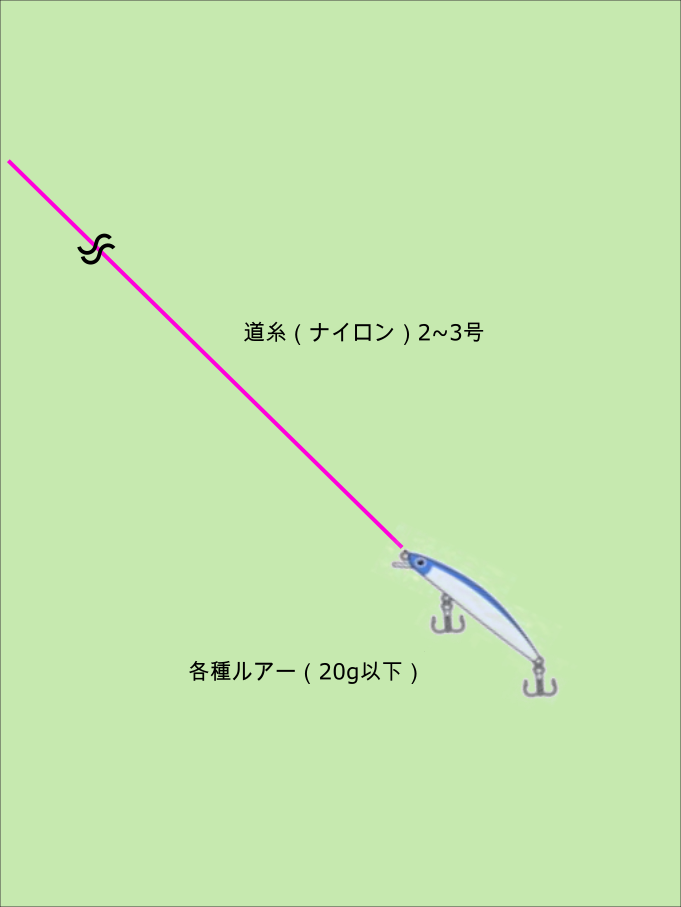

4.ルアー釣り

磯竿でルアー釣りを行う場合は、7g~20g程度のルアーがメイン。他の釣りと同様、飛距離はあまり期待できません。しかし、磯竿特有の柔らかさで、シーバスのエラ洗いによるバラしを格段に減らすことができます。

参考までに仕掛けの例です。竿の号数にもよりますが、目安として20g以下なら、ほとんどのルアーを使うことができます。ただし、激しいアクションが必要なものは避けた方が良いでしょう。

道糸をルアーに直結するか、スナップを介して結びます。

道糸がナイロンなので基本的にはリーダーは必要ありませんが、ヒラメやタチウオなど、歯の鋭い魚を狙う場合は5号程度のフロロカーボンリーダーをFGノットなどで結ぶと良いでしょう。

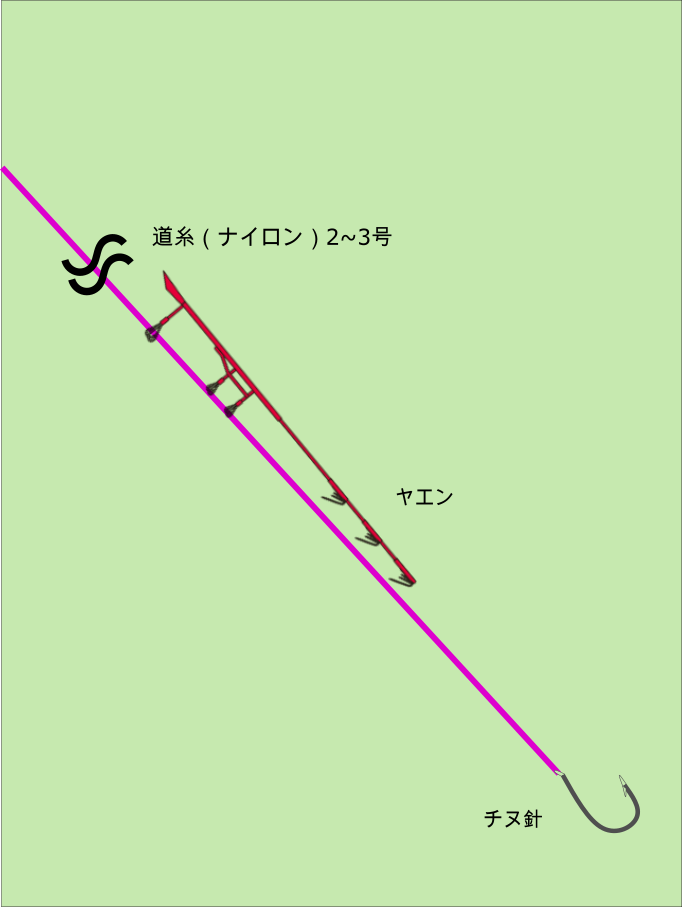

5.ヤエン釣り

ヤエン釣りとは、生きたアジをエサにして、アオリイカをカンナが付いたヤエンと呼ばれる針に引っ掛けて釣る方法です。

専用の竿も販売されていますが、ほぼ磯竿の特徴に当てはまるので、基本的に磯竿でもストレスなく楽しむことができます。

道糸の先端に結んだ針は、イカを掛けるものではなく、エサとなる生きたアジや小魚を背がけで掛けるためのものです。

イカがエサに夢中になっているうちに、道糸を伝ってヤエンをイカのところまで滑らせていき、合わせることでヤエンのカンナにイカが掛かります。

磯竿でできる釣り 〜淡水編〜

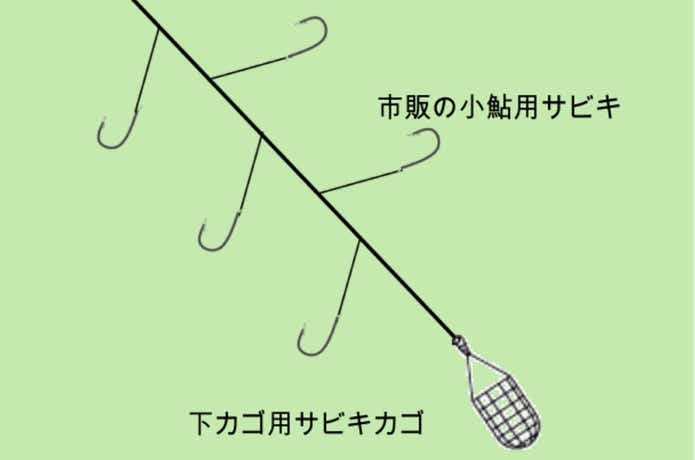

1.オランダ釣り

オランダ釣りはカゴに詰めた寄せエサ(さなぎ粉)の中に、白や赤のビーズがついた針を同調させ鮎やオイカワなどを釣る、いわば淡水のサビキ釣りです。

本来は延べ竿で行う釣りですが、磯竿で行うことで、広範囲を探ることが可能。効率的な良い釣果が望めます。

カゴは底の部分にオモリがついたタイプを使いますが、コマセの重さも考えて小さいものを選びましょう。延べ竿用の仕掛けが多く販売されているので、サルカンより下を切って使うのがおすすめです。

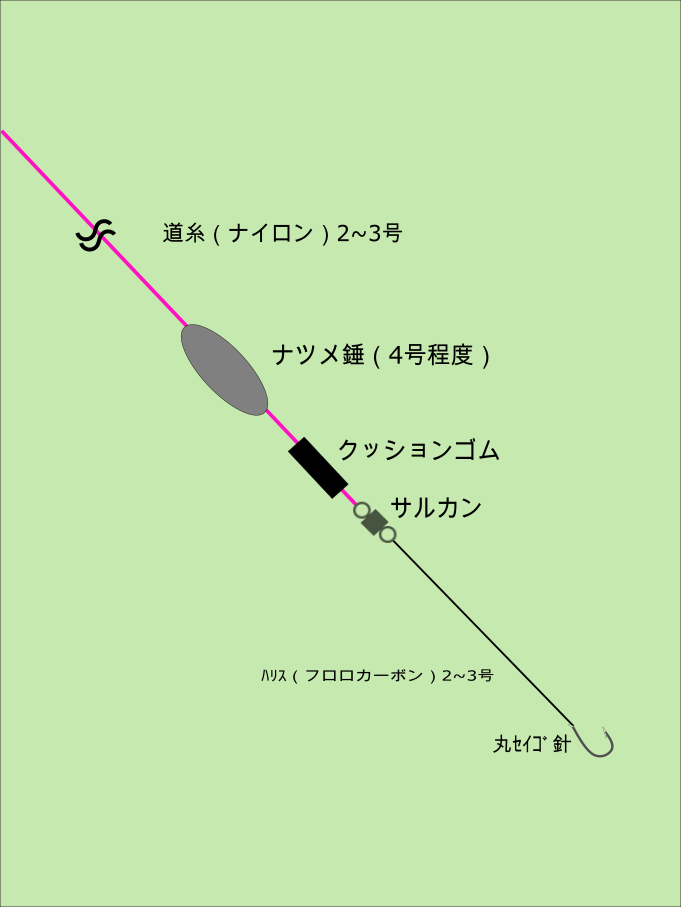

2.ぶっこみ釣り

ぶっこみ釣りは、中通しオモリと針だけを使うシンプルな釣りです。淡水だけでなく海でも同じ仕掛けを使うことができます。

川や湖でウナギ、ナマズ、コイ、フナ、ときにはアカミミガメやスッポンも(笑)

参考までに仕掛けの例です。オモリ、クッションゴムが針のところまで下がらないよう、必ず道糸とハリスの接続にサルカンを介します。

穂先に伝わる感度をなるべく上げるため、オモリは糸を通す穴がなるべく大きいものを選びます。天秤を使わないため、ハリスの長さは50cm〜1m程度が良いでしょう。

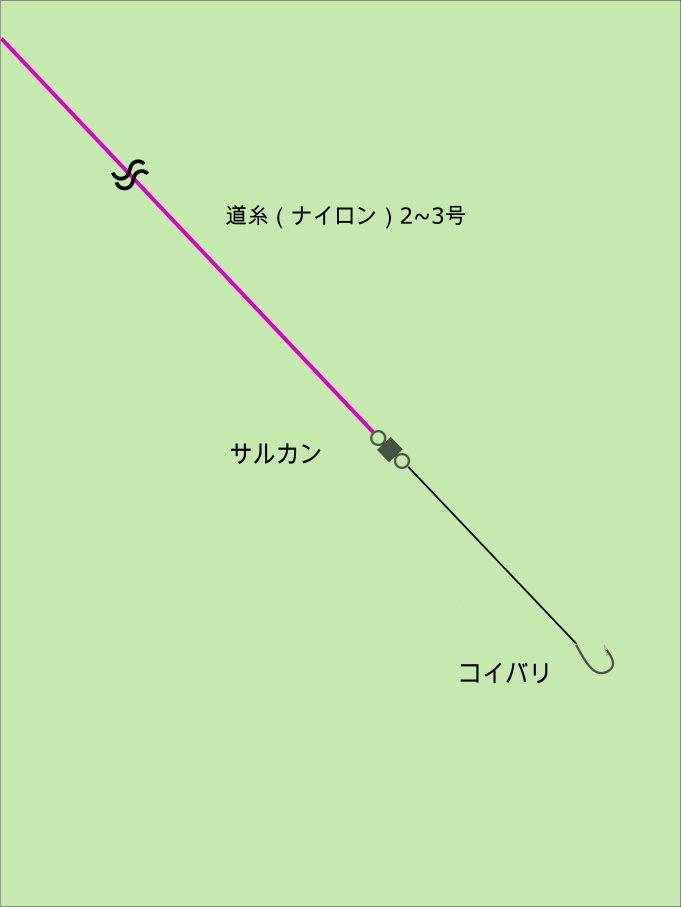

3.パンコイ

名前の通り、パンでコイを釣るための仕掛け。磯竿が柔らかい分、細い糸を使うことができるので、スレたコイもイチコロです。

道糸にサルカンを介してフロロカーボンを結びます。コイがスレてしまっている場合は、サルカンを使わないで直結を試してみましょう。

磯竿を扱うときの注意点

磯竿の穂先は、少しぶつけただけで折れてしまうことがあるので、要注意です。

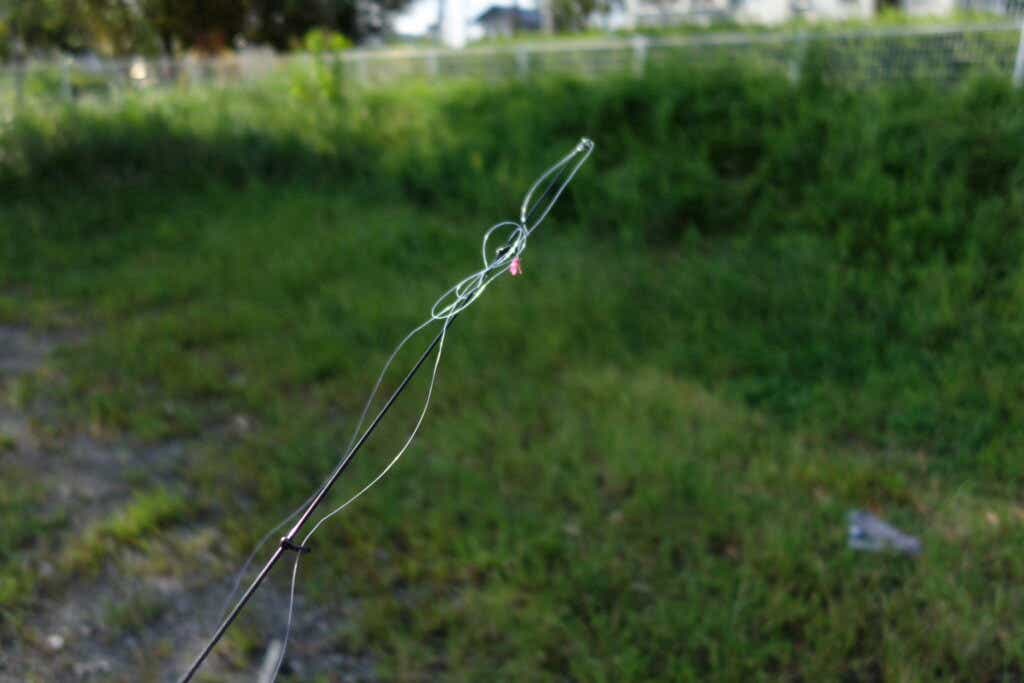

ガイドにラインが絡んだままリールを巻いたり、仕掛けを巻き込んでしまうと一発で折れてしまいます。

リールを巻いたときに、普段より抵抗を感じたら、すぐにガイドに道糸が絡んでいないかを確認しましょう。

そして、どんな竿にも言えることですが、竿に対して重すぎるオモリを使うと竿が折れてしまいます。とくに磯竿は、オモリ負荷が小さく柔らかいので、注意してください。

まとめ

磯竿が一本あれば、今回紹介した釣り方だけでなく、他にもさまざまな釣りを楽しむことができます。

他の竿にはない特徴や注意点がありますが、オモリの号数を軽くするなど自分なりに工夫をすることで、さまざまな釣り方に対応してくれる“懐の深さ”が魅力です。

関連記事