浮遊者『プランクトン』について知識を深めてみよう

プランクトンの定義について

プランクトンは「水中を漂って生活する生き物」の総称。

つまり、自力では泳ぐことができない浮遊者を意味し、流れに逆らって泳げないクラゲの仲間や、孵化後間もない状態で泳げない魚も『プランクトン』と定義されます。

ですが本記事では皆さんがご想像する、顕微鏡を使わないと観察できないような微細なプランクトンを食べる魚をご紹介していきます!

動物プランクトンの大きさ

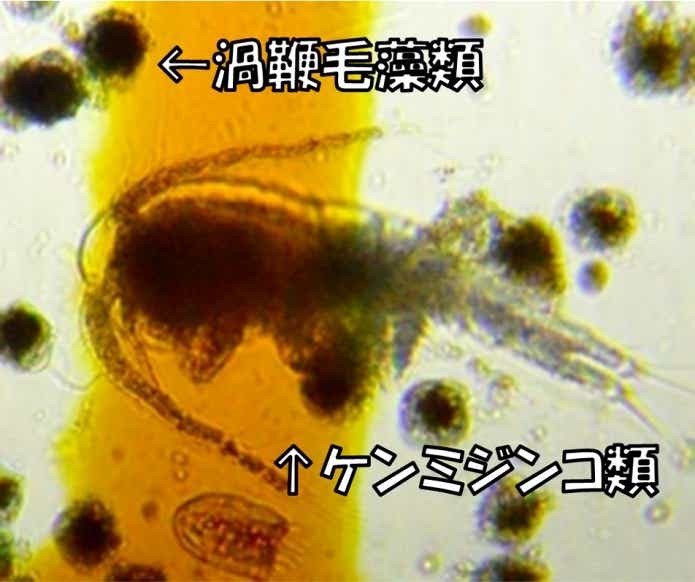

皆さんがご想像する動物プランクトンと言えば、「オキアミ」や「ミジンコ」、「カイアシ」の仲間が挙げられるでしょう。

オキアミはご存知の通り、概ね30~60mmとプランクトンとしては大型で、ミジンコの仲間はおおむね1.5~3.0mmで目を凝らせば見えるレベルです。

カイアシ類は、「コペポーダ」という英名の方が馴染みがあるかもしれません。体長はさまざまですが、一般的に0.1~1mmと小さい種類が多いです。

植物プランクトンの大きさ

プランクトンは『動物プランクトン』と『植物プランクトン』に大別され、植物プランクトンは、動物プランクトンに食べられる関係にあります。

「アオコ」や「ユーグレナ」といった名前を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。これらの植物プランクトンは“植物”と名が付くとおり、光合成によってエネルギーを得ることができます。

植物プランクトンの大きさは0.001~1mm程度のものが多く、肉眼で簡単に観察できるアオコは、ラン藻と呼ばれる植物プランクトンの集合体とイメージすると分かりやすいですね。

生涯プランクトンだけを食べる魚(プランクトンフィーダー)に迫ってみよう

プランクトンだけを食べて生活する魚を「プランクトンフィーダー」と呼ぶことがあります。

皆さんは、プランクトンフィーダーと言われてどんな魚を想像しますか?

じつは身近な魚にもプランクトンフィーダーがいますし、想像を絶する大きさのプランクトンフィーダーも存在します。

身近なプランクトンフィーダーたち

イワシの仲間

もっとも身近なプランクトンフィーダーといえば、「マイワシ」や「カタクチイワシ」、「ウルメイワシ」といったイワシの仲間でしょう。

マイワシは、0.1mm以下の植物プランクトンから1.0mm以上の動物プランクトンまで、幅広く食べる食性を持っています。

動物プランクトンを食べる雑食性の魚は多くいますが、動物プランクトンよりも遥かに小さな植物プランクトンを食べる魚は少数派です。

ヘラブナ

川釣りをされる方にお馴染みな「ヘラブナ」もプランクトンフィーダーの代表格と言えるでしょう。

ヘラブナはおもに植物プランクトンを食べる為に、中層を群れで泳ぐ生態を持っています。

植物プランクトンは光合成を行う必要があるので太陽光が届くような比較的浅い深度でしか発生できないんですね。

ちなみにヘラブナは、琵琶湖固有種であるゲンゴロウブナの品種改良種です。

どうやってプランクトンを食べているの?

ところで、プランクトンってとても小さな餌ですよね。どうやってそんな微細な餌を食べているか疑問が出てくることでしょう。

多くのプランクトンフィーダーは、エラに備わっている「鰓耙(さいは)」と呼ばれる、ザルのような器官を使ってプランクトンを濾(こ)しとるようにして食べています。

プランクトンフィーダーと思われがちな雑食性の魚たち

マアジ|小魚も食べる雑食性

マイワシがプランクトンフィーダーならば、マアジも……って思われるかもしれませんが、じつはマアジは時に小魚も積極的に食べる肉食性でもあります。

このように、プランクトンから生きた魚まで幅広い餌を食べる魚を「雑食性魚類」と呼びます。

ギンブナ|動物性の餌も食べる雑食性

ヘラブナと姿かたちがよく似たギンブナは、プランクトンよりもミミズや赤虫といった動物性の餌を好んで食べる雑食性魚類です。

ヘラブナとギンブナの食性の違いは鰓耙の数からも明らかで、プランクトンを濾しとって食べているヘラブナの鰓耙数は106~120であるのに対し、さまざまな餌を食べるギンブナの鰓耙数は45~57です。

鰓耙の数が多い程、より小さなプランクトンを濾し取ることができます。

プランクトンだけを食べて巨大化する淡水魚が日本にも生息している

ハクレン|中国原産の外来種

ハクレンはヘラブナと同じように、植物プランクトンを好んで食べるプランクトンフィーダーでありながら、全長130cm前後まで成長する大型淡水魚。

本来は中国に生息するハクレンですが、現在では利根川・荒川水系をはじめ日本各地に生息し、ハクレンを狙って釣ることもできます。

コクレンは動物プランクトンを好むと言われている

ハクレンと姿かたちがよく似た「コクレン」という魚は、動物プランクトンを好んで食べると考えられています。

ハクレンと同様に中国大陸から持ち込まれた外来魚でありながら、日本に生息するコクレンの数は極めて少なく、一部のマニアの間では“幻の巨大魚”として知られていますね。

プランクトン食性の魚の釣り方について

プランクトン食性の魚を釣ろうと考えた時、一般的に使われる餌は練餌です。

まさか、プランクトンを針に付ける訳にはいきませんので、細かな粒子状の餌をダンゴのように丸めて針に付けます。

ハクレンやヘラブナといった植物プランクトンを食べている魚を釣るためには、マッシュポテトや麩などの粉末が餌として使用されます。

▼ハクレンは発泡スチロールでも釣れる?

巨大なヘラ状の角でプランクトンを探す古代魚「ヘラチョウザメ」

世界には変わったプランクトンフィーダーがいます

北米大陸に生息する「ヘラチョウザメ」は、全長1.5m前後まで成長するチョウザメの仲間で、おもに動物プランクトンを食べるプランクトンフィーダーです。

キャビアを目的とした乱獲と生息域破壊によって、ヘラチョウザメの生息数は一時絶滅寸前まで減少しましたが、現在では的確な資源管理によってスポーツフィッシングの対象魚として有効活用されています。

巨大なヘラが果たす役割とは

ヘラチョウザメ最大の特徴と言えば、巨大なヘラ状の角ですよね。

このヘラには、サメやエイに見られるような電気受容体が備わっていると考えられており、動物プランクトンが出す僅かな電気を感じ取ることができると言われています。

動物プランクトンの発する電気を、ヘラで感じると大きな口でプランクトンを捕えます。

世界最大級の淡水魚「メコンオオナマズ」もプランクトンフィーダーか?

最大3m 300kgの超巨大淡水魚もプランクトンを食べている?

世界最大級の淡水魚と言われる「メコンオオナマズ」は、東南アジアを流れるメコン川の固有種です。

平均的な大きさでも200cmを優に越し、大型のものは300cmを越すと言われています。

ナマズの仲間でありながら、ヒゲや歯は成長するにつれて消失してしまいます。

メコンオオナマズ未知の生態

メコンオオナマズはワシントン条約付属書Ⅰ類に記載されています。例えるならば、パンダやゴリラと同じランクで取り扱われている絶滅危惧種です。

現在、メコンオオナマズは完全養殖によって食用利用されていますが、原産地であるメコン川では絶滅寸前の希少種なんですね。

そんなメコンオオナマズの生態は謎に満ちており、自然界で何を食べているか明らかになっていません。

メコンオオナマズはヌカで釣れる?

タイ国では、30~100kg前後のメコンオオナマズが放流された釣り堀があり、ヌカを丸めたダンゴ餌で釣ることができます。

ナマズでありながら動物性の餌には食いつかず、メコンオオナマズはハクレンやヘラブナのようなプランクトンフィーダーの可能性があると考える学者もいます。

ちなみに、僕もメコンオオナマズがプランクトンフィーダーだと考える人のひとりです。

プランクトンは水中の生物を支える大切な存在

プランクトンを食べて大きくなる生き物は、今回ご紹介した魚の他にも「ジンベエザメ」や「マンタ」、「ヒゲクジラ類」など、さまざまな巨大生物が知られています。

普段、人の目に付かない小さな生物“プランクトン”は、水棲生物にとって欠かすことのできない重要な役割を果たしているんですね。