パワーソリッドベイト?

☝︎とにかくソリッドティップが好きなMONSTER(写真は私物)

「パワーソリッドベイト? なにそれ、初めて聞きました」と言われかねない、このパワーワード。

何を隠そう筆者自身も、この記事を執筆するにあたり初めて言語化したので、全然書き慣れません(笑)。

要は“通念上ヘビークラスに該当するベイトロッドで、かつソリッドティップを備えたもの”を表現したいわけなんですが、これ自身まだまだ発展途上のカテゴリなので、今後より相応しい呼称が定着するかもしれません。

とにかく『剛竿+ソリッドティップ』といった、人によっては“チグハグのキワモノ”に見えかねないロッドを、ここでは「パワーソリッドベイト」と定義させてください。

ソリッドとチューブラーの構造的な違い

パワーソリッドベイトの優位性について語る前に、そもそもソリッドティップとはなんなのか? 対するチューブラー構造とは何が異なるのか? 簡単に説明しておきます。

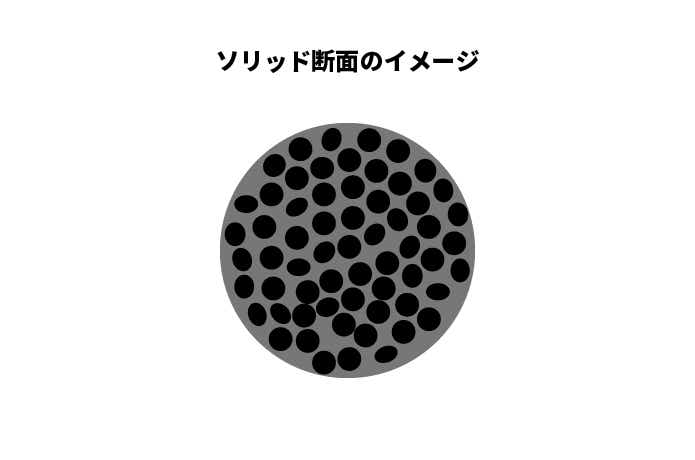

ソリッドティップは『単一方向性繊維の集合体』

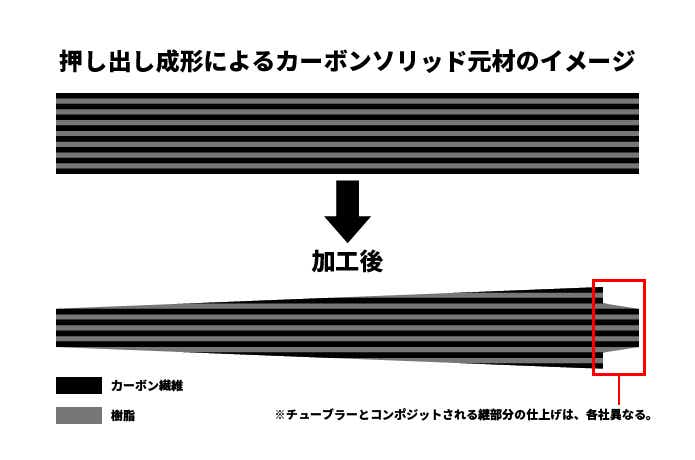

いきなり難解な表現になってしまいました。要はカーボン繊維を樹脂によって安直に束ねたものが、釣竿の構造部材として採用されるカーボンソリッドティップです。

一般的には、押出成形によって円柱状に成形された“棒”を、テーパー状に加工することで完成します。

チューブラーブランクスは多方向性繊維の筒状構造

出典:オリムピック

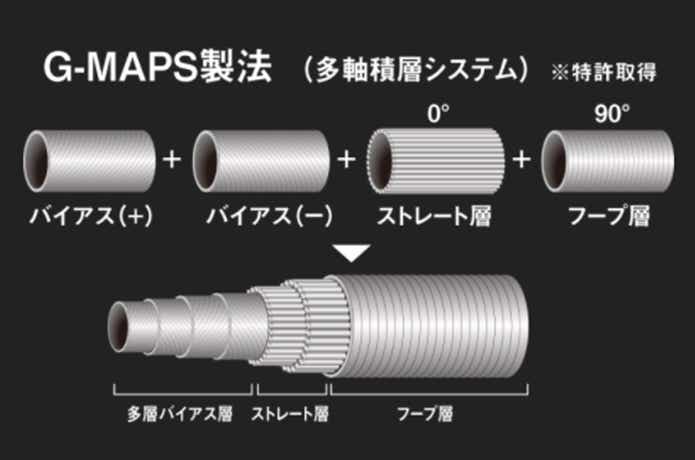

対してチューブラーと呼ばれる構造は、炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状の「プリプレグ」を、「マンドレル」と呼ばれる鉄芯に巻き付け、焼成することで完成します。

プリプレグは、理想のアクションや十分な強度を実現するために、パターンや弾性率を変え何層にも積層されます。

昔ながらのごくシンプルな構造のロッドは『ストレート層+フープ層』の2方向性。しかし、近年ではねじれ剛性確保のため、繊維に角度をつけたバイアス層が全体ないし、部分的に採用されることも増えてきています。

ほかにもカーボンテープで締め上げる構造や、織りクロスで補強する構造など、枝葉にあたる技術は数え切れません。

とにかく構造上、繊維の方向性に大きな差があるということです。

「ソリッド=柔らかくて弱い」は間違い

話のついでに、もう一歩踏み込みます。

バス釣りに使用されるカーボンソリッドティップの場合、繊維の弾性率には24tまたは30tがありますが、24tが圧倒的シェアがあると見ていいでしょう。

何t(トン)カーボンとか、言葉だけはみなさんも聞いたことがあると思います。繊維は弾性率の数値が高ければ高いほど硬いわけですが、それはあくまでも繊維単位の話。

積層数や径、あるいは目付量や樹脂の種類・含有量によって、完成品の硬さは変わります。

ところでこの24tや30tという弾性率は、ほとんどのバスロッドにおいて、チューブラーセクションのメインプライ(骨子にあたる部分)に採用されるカーボンと同様の弾性率です。

ということは、カーボンの繊維自体の硬さや強さに違いはないどころか、構造体の長さ当たりの繊維量・樹脂量を考えた場合、ソリッドがチューブラーよりも柔らかくて弱いと考えるのは間違い。

それどころかむしろソリッドの方が強いほどです。

バス釣りにおける、ソリッドティップと“食い込み”の関係性

ソリッドティップを選択する理由のひとつに、“食い込みの良さ”が挙げられることがあります。

ではバス釣りも同様か? と問われると、個人的にはNO。

バスという魚が“吸い込み型の捕食”であることを鑑みるに、「ソリッドティップのおかげで救われるバイト」なんて何百回に一度あるかないかです。

とくに今回のテーマである、パワーソリッドベイトならなおのこと。底物をメインとした「魚に考えさせた上で、リグを口に運ばせる釣り」では、バイトを引き出した時点で勝ち。

すなわちキャスト〜アクションという一連のオペレーションのために、ステータスを全振りしたソリッドティップが理想と言えるでしょう。

ソリッドティップの3大特性

ソリッドとチューブラー、双方の構造を理解していただけましたか? では、そろそろ本題であるソリッドティップの特性に触れていきましょう。それはずばり……

①強度が高い、②復元力が低い、そして最後に③感度が低いの3点です。

①強度が高い

構造上、繊維量および樹脂量が多いため単純に強く、ゆえに強度を十分に担保しつつ細く仕上げることができます。

これは「フルチューブラーでは不可能だったアクションが実現できる」とも言えましょう。

チューブラー構造のロッドは、先に書いた通り、プリプレグの積層という製法によって作られます。

マンドレルに対してシート状のカーボンを巻き重ねていくわけですから、ブランクスの内径はマンドレルの外径に完全依存しているし、ブランクスのテーパー角もマンドレルのテーパー角に大きく依存しています。

またワンピースロッドの場合はとくに、メインプライと呼ばれる骨子にあたる層が元から竿先まで通されていることが一般的です。

つまり現実的に必要な強度を確保し、まともに機能するブランクスに仕上げようとした場合、「ティップだけ急激に細くすること」や「メインプライに囚われず、部分的に弾性率を落とすこと」は難しく、結果的にフルチューブラーのロッドはどこまで行ってもきれいに曲がる……言い換えれば、“円いアクション”に収まりがちということです。

☝︎この急激な立ち上がりを見よ!

ところがソリッドティップを継ぐことで、チューブラー部分のアクションに囚われず、ロッドの性格を部分的に調整することが可能です。

また、すでに触れた通り、「むしろソリッドの方が強い」ことを利用し、現実的な強度を確保した上で外径をより細くアレンジすることもできます。

②復元力が低い

①では『曲がり方』という部分について書きましたが、ソリッドティップの利点を最大限に生かそうとした場合、むしろフォーカスすべきは『戻り方』というパート。

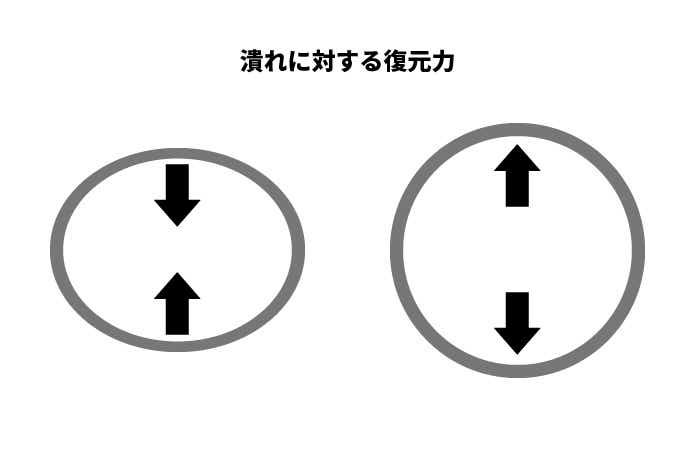

ロッドの復元力はおもに、引っ張り曲げられたブランクスが元に戻ろうとするエネルギーに加え、変形したブランクス断面が真円に戻ろうとする(潰れに対する)エネルギー、ねじれたブランクスが元に戻ろうとするエネルギーに支えられています。

引っ張り曲げられれば引っ張り曲げられるほど、潰れれば潰れるほど、ねじれればねじれるほど、元の形状に戻ろうとする復元力が働きます。

チューブラーはすでに書いた通り筒状で、なおかつ多方向性繊維によって構成されているため、潰れやねじれに対する復元力が構造上働きやすいということが簡単に想像できます。

☝︎チューブラーの復元力を支えている潰れに対する応力のイメージ

「シャキッと戻ってピタッと止まる!」「曲げてるだけで魚が浮いてくる!」などなど、昨今のトレンドからすると、復元力は高ければ高いほど評価される傾向にあるので、なんだかわからないテープでぐるぐる巻きにされたロッドがよく売れるわけです。

ところがソリッド部材の場合、構造上潰れ自体発生しにくく、またねじれに対応する方向性の繊維が通っていないため、元に戻ろうとする力がチューブラーに比べて非常に小さいのです。

「への字曲がり」をするティップが、ちょっとやそっとじゃ戻らない。もう言っちゃうけど、これがいいんですよ。復元力が低いということが、どう実釣に活きてくるのか……それは、また後半で詳しくお話しします。

③感度が低い

「感度にもいろいろあります!」なんて言われたらお手上げですが、ラインとロッドを通して振動を伝達する能力=反響感度という観点では、まずもってフルチューブラーに敵いません。

とはいうものの、ソリッドによってスポイルされてしまう感度なんて、ラインの種類や太さ、ロッドやリールの重量によって増減する感度に比べれば微々たるもの。気にしなくてOKです。

ヘビークラスロッド+ソリッドティップで真価を発揮するルアー

「はいはい、構造や特徴はわかったけど、結局どう運用すればいいわけ?」

前置きが長すぎて、そろそろ読むのをやめてしまう人が出てきそうなので、ここから先は実際の運用方法とおすすめしたい理由を書き並べていきます。

フットボールジグ・ヘビダン・昔懐かしのベイトネコ

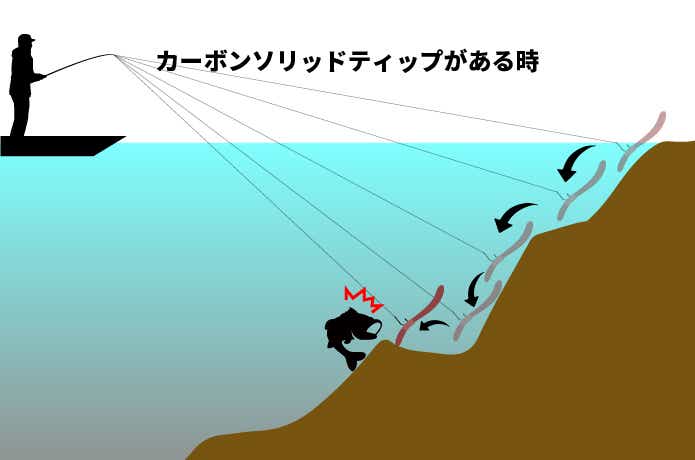

個人的に『底物』と一括りにしている釣りのうち、緩急あるアクションが決め手となるフットボールジグ、およびヘビーダウンショットリグは高相性だと感じます。

そのほか、ベイトフィネスやPEスピニングの台頭で、いまやヘビークラス、ないしミディアムヘビークラスのベイトタックルで扱う人が少なくなってしまったベイトネコ。

☝︎最近では“重ネコ”とも呼ばれています

いずれも短いアクションをクイックに入力して、長距離をチェックしつつ、肝心なところでは食わせに転じることもできる優れものです。

テンポのよさと、ボトムにリグを食らいつかせて誘う繊細さを両立するのが難しく、案外道具に対する依存性の高い釣りだったりします。

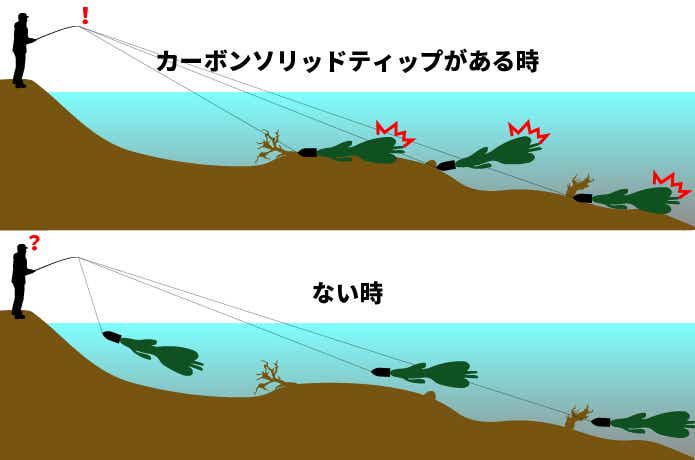

ソリッドティップだとわずかな起伏や泥、枯れ枝にさえスタックさせてしまう……と言えばデメリットにも聞こえますが、この復元力の低さによってバスが潜んでいるかもしれない地形変化を発見できるのなら儲けもの。ずばり最大のメリットです。

またクッションとなってアクションの入力しすぎを防止し、いたずらにリグを移動させないオペレーションが可能となるため、速度と食わせ能力を両立したこれらにリグにベストマッチというわけです。

反対に復元力の高いロッドでは、ティップの張りが邪魔をして、わずかなスタックや違和感を感知しにくい。

そのため、スイートなスポットを見つけ出すことに神経を集中しなければならず、また仮に見つけ出せたとしても、アクションが伝わりすぎてすぐに外れてしまう……そんなことがしばしば起こります。

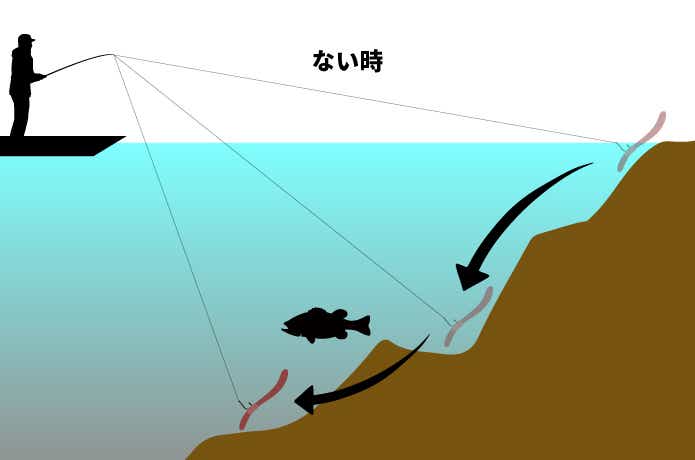

“止め”がキモとなる、オープンテキサスやコンパクトラバージグ

人気の釣りかどうかは別として、筆者がおかっぱりで主力としているテキサスリグ。

広範囲の地形をサーチしつつ、そのまま「どうぞ召し上がってください」と言わんばかりの食わせ能力に長けた必殺リグですが、これもまた突き詰めれば道具への依存性が高い釣りなんです。

テキサスリグは基本的に、カバーやストラクチャー、地形変化を釣るリグなので、根がかりを回避しやすいバレットタイプのシンカーの使用が王道です。

用途の近いコンパクトラバージグもまた、根がかりしにくいアーキーヘッドタイプのジグを使用するのが一般的でしょう。

ところがオープンエリアを転がす頻度が高いおかっぱりの場合、このスナッグレス性能が仇となり、ポーズすべきスポットでさえスルスル抜けてくる……なんて状況に陥ります。

とはいえ、水面に対するラインの進入角が小さくなりがちなおかっぱりにおいて、なんでもかんでもスタックさせてしまうと、いずれは致命的な根がかりに発展してしまうのが関の山。

そこで必要なのが、しっかりモタれるティップセクションと、キツいスタックでさえ外せる張りのあるベリーセクション。

しっかりと地形変化を捉えることができれば……この通り。MONSTERといえばテキサスの人なのである。

バズベイトと高相性(裏メニュー)

パワーソリッドベイトの出しどころは、案の定底物を中心とした“ワーミング”が主体なんですが、意外とフィットするのがバズベイト。

バズベイトは基本的に、トップウォーターを巻き続けることでバイトを狙いますが、シンキングルアーのため、ある程度の速度域でアクションさせ続けなければなりません。

トップウォーター×ハイスピードという組み合わせはミスバイトが発生しやすく、「派手に出たのにバズベイトが打ち上げられただけ」という状況がつきものです。

加えてゴン太のシングルフックを備えることが多いため、柔らかいロッドで凌ぐという選択も取りづらいのが難点。数あるムービング系ルアーの中でも群を抜いてフックアップ率が低いルアーです。

そこで試していただきたいのが、パワーソリッドベイト。わずかな負荷で容易に曲がり込むティップセクションでバイトを拾いつつ、急激に立ち上がるベリーセクションによって余裕のフックアップが可能です。

まとめ&筆者のロッド紹介

☝︎パワーソリッドベイト使いはじめてから、怪物がよく釣れる様になりました

ソリッドティップに対して、「なんだかテクニカルそう」というイメージを持っている人も多いかもしれませんが、じつは真逆です。

道具というものはより便利に、わかりやすく、より簡単に目的を遂行できるよう進化していきます。

パワーソリッドベイトもまた、“誰でも簡単に”、特定の釣りにおいて高いパフォーマンスを発揮するよう進化し、生み出された道具です。

まだまだ影が薄く、その有用性は気軽に体感できるものではありませんが、ぜひ一度検討してみてください。

☝︎所持しているソリッドティップベイトロッドは全てファクトシリーズ(エバーグリーン)。中でも、70HSTは3本所持するほどの溺愛竿

ソリッドティップベイトロッドは、定番ラインナップとして各社が取り揃えているわけではありません。

あったとしてもトラディショナルな考え方に忖度して、「チューブラーと変わらぬきれいな曲がり」を売り文句にした、“目的が行方不明なソリッドティップロッド”が蔓延る現状です。

ヘラクレス ファクト HFAC-67MHST

用途:底物(ネコリグ・フットボールジグなど)

ヘラクレス ファクト HFAC-67MHST

ヘラクレス ファクト HFAC-70HST

用途:底物(テキサス・コンパクトラバージグ・バズベイト)

ヘラクレス ファクト HFAC-70HST

ヘラクレス ファクト HFAC-511MHST

用途:パワーベイトフィネス(スモラバ・ヘビダン)

ヘラクレス ファクト HFAC-511MHST

ライタープロフィール

MONSTER

大阪府大阪市在住。インテリバサーを志す、グランダー武蔵世代。関西を舞台に「考えるバス釣り」を楽しむ理論派ブログ戦士です。勢いあまって、机の上で釣りを終えることがほとんど。ボート、おかっぱり、どっちも好きです。バス釣りブログ「BassGo!」の管理者。