激しい水圧差を経験する魚にとって鰾は邪魔

深い海から魚を釣り上げると……鰾が出ちゃう

浮力調整、聴力、空気呼吸など様々な役割を果たし、多くの魚にとって無くてはならない『浮袋』という器官ですが、弱点もあるんです。

船釣りをされる方は経験があるかもしれません。口から臓器がボコっと出ちゃっているあの状態です。

空気で膨らんでいる浮袋は、深度が変わると体積が変化してしまいます。

つまり水圧の高い深い深度から急に釣り上げると、浮袋が膨らみすぎて口から飛び出してしまうんですね。

数百メートル間の深浅移動を繰り返す深海魚には鰾がない

浮袋の空気の量はガス交換などによって調整されているため、突発的な深度変化に対応できません。

そのため、水深の深い海で積極的に深浅移動を行う魚には鰾を持たないものがいます。

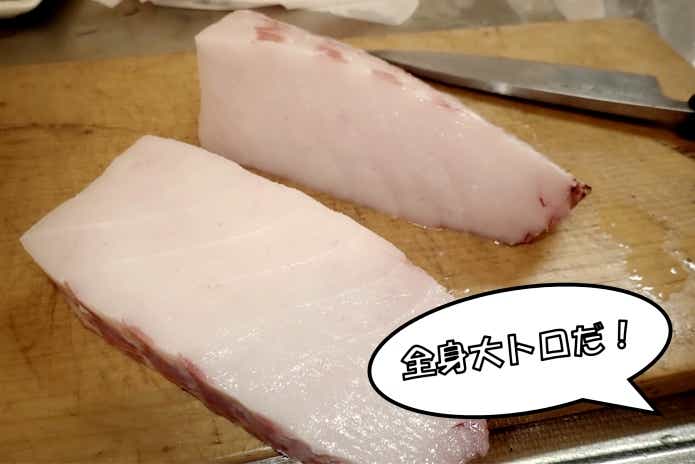

代表例としてバラムツやアブラソコムツなどが挙げられます。

水より軽い脂(ワックス)を大量に身に着けることで浮力を得ている

バラムツやアブラソコムツは、筋肉に水よりも軽い脂を大量に蓄えることで中性浮力を獲得しています。

水圧の変化によって体積が増減する空気と違い、脂であればどの深度でも一定の浮力を得られるんですね。

バラムツやアブラソコムツは骨すらも軽量化しているため、30kgもあるバラムツの太い背骨も小さなナイフ一本で断ち切れますよ。

シーラカンスの浮袋の中身は空気じゃない

余談になってしまいますが、シーラカンスは浮袋の中に脂を充満させることで浮力を得ています。

サメやエイには鰾が無いのはなぜ?

4億年前からサメやエイは鰾を持たない

冒頭にも少し触れましたが、サメやエイの仲間は浮袋を持っていません。

エイはカレイやホッケのような理由で浮袋が無くても大丈夫そうですが、中層を泳ぐサメには必要そうですよね?

サメの仲間が出現した4億年前には浮き袋を持つ魚はいませんでした。

魚たちは生き残りをかけて様々な進化の過程で肺や浮袋を獲得してきましたが、サメは4億年もの間ほとんど姿かたちを変えず、生き残れたと考えられています。

つまり、4億年前は今からご紹介するサメならではの浮力の獲得方法が一般的だったというワケです。

肝臓に脂を、体液に尿素を蓄えることで浮力を得ている

『サメの肝油』って聞いたことはありませんか? 栄養サプリメントなんかに使用される原料ですね。

サメやエイの仲間は、大きな肝臓を持っていて、その肝臓に沢山の脂を蓄えることで浮力を獲得しています。

また、サメやエイは浸透圧調整のために体液中に尿素を蓄えています。この尿素も海水より密度が低い、つまり軽いため浮力としての役割もあるのです。

尿素がアンモニアに変性するため、鮮度が落ちたサメやエイは臭い

最後にちょっと脱線しますが、サメやエイがアンモニア臭いって聞いたことはありませんか?

これはサメやエイが死んでしまうと、微生物によって尿素がアンモニアに分解されてしまうためです。

サメ肉はアンモニア臭くて不味いといわれますが、尿素自体は無臭ですので新鮮なサメ肉は美味しく食べられます。

浮袋の無い魚をご紹介しました

今回は浮袋の無い魚や、浮袋以外の浮力の獲得方法についてご紹介しました。

魚達は、様々な進化や退化を繰り返して逞しく生きています。

これからも、釣りハックの記事を通して、魚の面白い生態をご紹介していきます!

筆者紹介

山根央之(やまねひろゆき)

初めての1匹との出会いに最も価値を置き、世界中何処へでも行く怪魚ハンター山根ブラザーズの兄。餌・ルアー問わず、もはや釣りに限らず。ガサガサや漁業者と協力してまでも、まだ見ぬ生き物を追い求め、日々水辺に立っている。

テレビ東京・緊急SOS池の水全部抜くやNHK・ダーウィンが来た、TBS・VSリアルガチ危険生物などに出演したり、魚類生態調査に参加したりと幅広く活動中。

どえらい魚を獲った!もはや釣りを越えて!色んな人と繋がって!特大天然メコンオオナマズ! 240 cm175 kg 捕獲です!!ホント色んな人に助けられてこの魚と出会うことができました!メコンオオナマズに関わる全ての人に感謝でいっぱいです!! pic.twitter.com/JHWpNdLAvX

— 山根ブラザーズ(兄)@kimi (@chillkimi) September 16, 2017