それは【オト】

音に対する気づかいって、じつは非常に重要なんです!

昔から魚釣りは「静かに釣れ」などと言われていますよね。僕も音に非常に気をつけて釣りをしています。

釣果1.5倍の数字的根拠はありませんが、音による気づかいをしているか否かで、1.5倍どころか、何倍も差が出てくることは確かです。

今回はバスフィッシングにおける、気にするべき”音”について解説していきます。

【足音】

陸っぱりのバスフィッシングにおいて気をつけるべき音が足音。

護岸をドタドタ歩く振動、枝を踏みつける音などは、水中に伝わります。

目に見える陸上の話しにはなりますが、静かに歩いた時と、音を気にしないで歩いていた時では、水辺の亀やカエルなどが逃げていく距離が違うと気づくくはずです。

また、野生の生き物は外敵への察知能力が高いのは間違いありません。

ベタ凪無風&小規模なポイントほど気を使うべし

足音については大規模なポイントよりも小規模なポイントのほうがより気をつけます。

例えば水門や流れ込みなどよりピンスポットな場所ほど足音を気にする傾向にあります。つまり魚が居着いている場所ですね。

沖で回遊している魚を狙うようなときはそれほど気にする必要がないかもしれません。

また風が吹いて湖面が荒れているようなときはそれらの音のほうが目立つのか、それほど足音に敏感にはなっていないように感じます。

裏を返せば、ベタ凪無風でピンスポットを狙う場合は足音に非常に気をつけるべきでしょう。

ウェーディングの砂を踏む音も気をつける

ウェーディングの砂を踏む音は注意です。ミシミシ歩いていくと浅い場所にいる魚が逃げてしまう……という経験を何度もしています。

対策としては2つ。入水前(自分の立ち込むエリアに投げて)、一通り釣りをしてから入水すること。

次に入水したあと10分ほど何もせずに、魚に自分の存在を忘れされることです。

また、ウェーディングの釣り中に不必要に足を動かさないというのもポイントですね。

【着水音】の“質”

ルアー釣りにおいて必ず出る着水音。基本的には着水音は静かなほうがよいですが、ルアーによっては大きな着水音のほうが魚に気づいてもらいやすいこともあります。

音の大小に関してはカバー撃ちなどは静かに、ビッグベイトなどはわざと大きくと筆者は使い分けております。

音の大小は適材適所ということで、着水音について本当に触れておきたいのは音の質です。

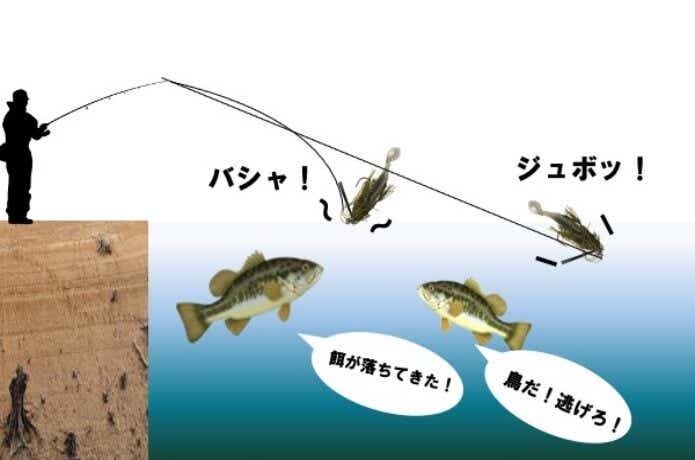

【ジュボッ!】はNG

簡単に言いますとジュボッ!という音と共に水中に突き刺さるような着水音は魚が一目散に逃げていくのを何度も目の当たりにしています。

水面に叩きつけられるようなバチャン!という音は、多少大きくても魚が逃げにくいと感じています。

考えてみればバチャンと音がするような叩きつけられるような音はエサや生き物が上から落下してくる自然な音に近いのでしょう。

反対にジュボッ!と突き刺さるような斜めから水中に入るようなエサはほとんどいません。自然界でそのような入水が行われるとしたらそれは鳥が魚を捕食するときでしょう。

つまりジュボッ!と斜めに着水させてしまうと天敵である鳥を彷彿とさせてしまっているのかもしれません。

それゆえにできれば着水のときにはサミングをきっちりとかけてルアーを斜めの角度ではなく上から落としてやることをおすすめします。

【ラインの水切り音】

意外と気にされていないのがラインが水を切る時に発生する音です。

せっかくバスがルアーに興味を持っても、ラインの水切り音のせいで見切ってしまうことは多々あります。

サイトフィッシングなどではその様子が顕著に見て取れます。

では、どうすればラインの水切り音を軽減させることができるのか?

スラッグシェイクや糸ぬきを使う

シェイクのときは糸ふけ(ラインスラック)だけを揺らして、糸をバシバシ鳴らさないように意識します。

ジャークベイトなどは糸を暴れさせずに、ルアーだけに力を加える”糸ぬき”を意識的に行うことでラインの音を軽減させることができます。

ラインがバシバシなるようなアクションは実際ルアーが暴れすぎていたり、反対にルアーに力が伝わっていなかったりもするので、そういう意味でも気をつけましょう。

【エレキの音】

ボートフィッシングにおける音ですが、エレキの音は魚が嫌うことが多々あります。

とくに至近距離での釣りや、巻物などのようにボート際まで追いかけて捕食してくる可能性のある釣りにおいては、可能な限りエレキを踏まないほうがよいでしょう。

とくに、今バスボートなどで普及しているスポットロック付きのエレキは勝手に動き続けるので注意が必要。

琵琶湖ガイドの時も、ここぞという場所ではスポットロックを切ってエレキを動かさないようにすることも多々あります。

フローター・カヤックの人がよく釣れるのは動力音がないから?

昔からアルミボートやバスボートに比べ、フローターやカヤックの方がよく釣れると言ったような話しもあります。

※機動力ではボートに敵いませんので、釣り座を1つのスポットに絞った場合の話です。

もちろん、船体のサイズ(湖上での存在感)が違うので、より船体が小さい方が、バスの警戒レベルが低くなるとも言えます。

ですが、動力(エレキ)音の有無も少なからず関係しているとは考えられないでしょうか。

【話し声は?】

僕は普段のバスガイドのときはよく喋ります。それも多分人の何倍もしゃべります。

足音と同じで魚にも聞こえていないとは思いませんが、ラインの音や足音のように直接水に大きな振動を与えるものではないので、さほど神経質にはなっていません。

でも静かにしたほうがよいのは間違いなく、実際、水の中に潜ってみると水上の話し声って意外と聞こえるんです。

筆者は足音と同様、無風ベタ凪や小規模ポイントでは話し声に気をつけるようにしています。

また、大きな話し声は近所迷惑になることもあるので、極力大きな声で話さないほうがよいでしょう。

【音】に敏感な人とそうでない人

音に気をつけて行動する人はよく釣ります。なぜなら、自分が静かにすることで周囲の音の変化を察知しやすくなる為です。

カエルの鳴き声、遠くのボイルの音、風の吹き出し。感覚が研ぎ澄ますことで、自然の変化により早く気がつけるのです。

釣りとは自然相手の遊び。自然を感じ取れる人がよく釣るのは当たり前のことかもしれませんね。

【音】は誰でも意識することができる!

【音】に気を配る、というのはお金をかけて新しい道具を揃えなくても、今すぐ誰でもできるテクニック。

自分の出す音、自然の音、そこに少し意識を向けるだけで、明日からの釣果が飛躍的に伸びるかもしれませんよ!

ライタープロフィール

ビックリマン高田

海外釣行ツアーChillTrip所属のプロガイドであり、Transcendenceのロッドデザイナー。HIDEUPフィールドスタッフ。年間釣行日数は300日ほど。GTから近所の小魚まで淡水海水問わずになんでも釣ります。国内では琵琶湖のバスフィッシングガイドとして活動中。フルタイムのプロアングラーとして日々現場に出ております。

【トランスセンデンスガイドサービス】https://t.co/SFIXRETibY

HPのカレンダーから受付可能日がご覧になれます。

オープニング料金1名30000円、2/3名34000円(9/30まで)です。詳細はウェブまたはDMまで。マリーナはミックバスクラブです。

夏季限定(7/15〜8/31)で半日プランございます。 pic.twitter.com/FtmZAa49gy— ビックリマン高田雄介 (@bikkurimantkd) July 14, 2021