ウキ釣りでタナをとる意味

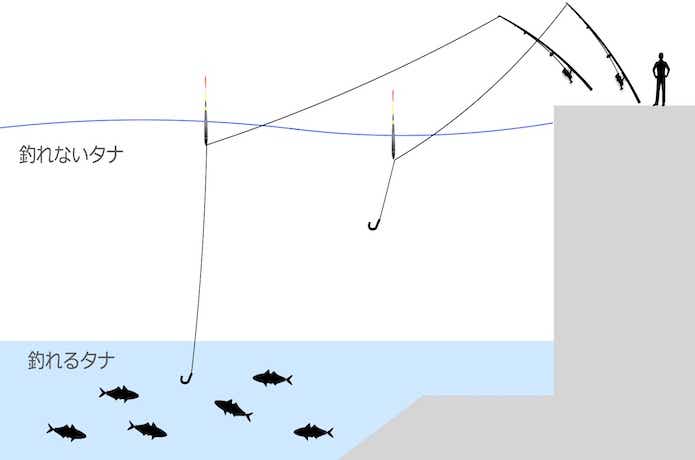

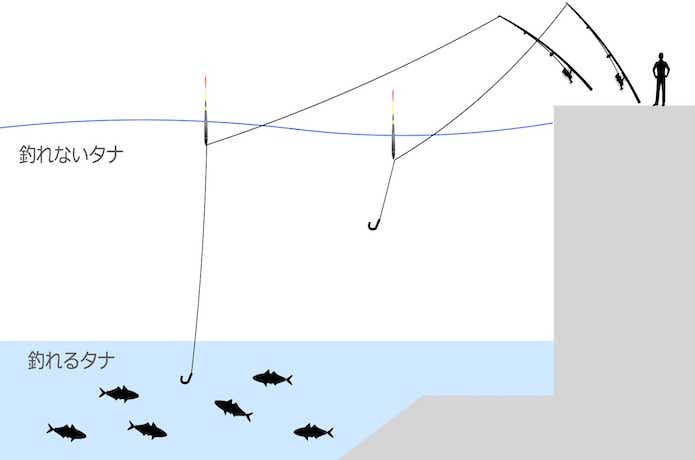

タナは魚が泳いでいる層(水深)を意味する言葉で、釣りにおいては非常に大切な要素です。

ウキ釣りにおいてもそれは同じで、タナの設定方法を理解しておくことで、魚がいる層に効率よくアプローチできます。

本記事では、元釣具屋の筆者がウキ釣り仕掛けでタナをとる方法(ウキ下の調節)を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

タナをとる方法

半遊動のウキ釣り仕掛けを用い、タナを底ギリギリに設定するケースを例に、タナとりの方法を紹介します。

ハリにオモリをつける

タナ取り用のオモリをハリに掛けます。

オモリはタナ取り専用のオモリ、もしくはゴム管付きオモリがおすすめ。

ウキの浮力より重たいオモリを用意しましょう。

ポイントに投入

狙うポイントに投入し、オモリを底まで沈めます。

ウキを確認

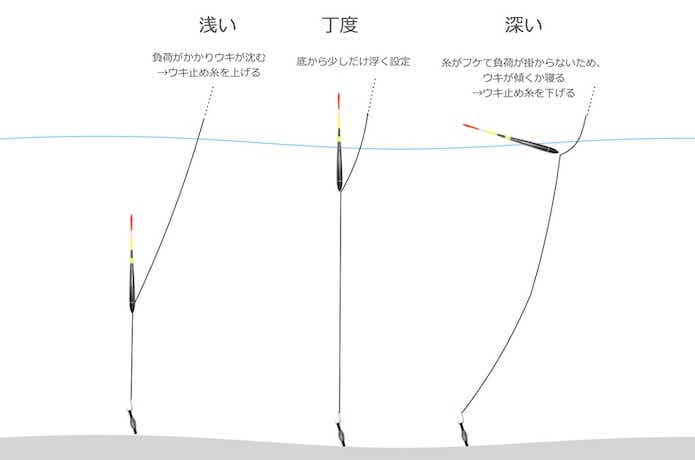

ウキの様子を確認して、タナと水深を把握します。

上の図の通り、ウキが完全に沈んでいたら、水深に対してタナが浅い(水深>ウキ下)ということです。

逆に、ウキが寝ているかプカプカ浮いている場合は、水深に対してタナが深い(水深<ウキ下)状態。

ウキがわずかに沈んでいる状態が、目標の底ギリギリ(底からわずかにエサが浮く)のタナ設定です。

ウキ止めを移動

ウキの状態を確認して、ウキ止め糸(ウキ止めゴム)を動かして、タナを少しずつ調整しましょう。

上記の手順を数回繰り返して、設定してください。

設定完了

ウキのトップが水面から10cm程度沈んでいる状態が確認できたので、底ギリギリの設定になったと判断できました。

そのままオモリを外して釣りをしたら、エサは底から10cm程度上を流れる状態になるはずです。

この方法で大体の水深が把握できるので、あとは必要に応じてウキ止めを移動させて狙うタナを調整してください。

市販のタナとり用オモリ

タナとりに使えるオモリを紹介しておきます。

ウキ釣りをするときは用意しておくのがおすすめです。

ゴム管オモリ

第一精工 クッションゴム内蔵 ゴム管オモリ 長型2号

ゴム管の部分にハリを掛けて使用します。もちろん、普通にオモリとして使えます。

タナとりボール

第一精工 タナとりボール

タナとり専用のオモリ。大中小の3個セットです。

釣堀用タナとり

カツイチ 海上つり堀タナ取り物語 KJ-20

海上釣堀専用のタナとりオモリです。

三角形のステンレスフレームが付いており、イケスのアミから抜けない設計になっています。

海上釣堀はタナをしっかり設定できていないと、根掛かりが多発するので必ず専用のオモリを用意しましょう。

タナを制するものがウキ釣りを制する!

ウキ釣りでもっとも奥が深く、悩ましいのがタナとりです。

そんなタナ調整も、底がわかって水深が把握できれば、より海中がイメージできて的確かつスムーズに行えると思います。

こまめにタナを調整して釣果を伸ばしてくださいね!

筆者の紹介

tsuki

関西出身の元釣具屋。釣具店時代の知識を活かして皆様の役に立つ情報を発信していきます♪

釣りはいろんなジャンルをしていますが、その中でも好きな釣りはタナゴ釣り。