塩水くさびが引き起こされる状況

では、それだけの炸裂力がある塩水くさび。

目視で判別するのもなかなか難しいものがあるので、一般的にどういうケースで起きるのかを考えていきましょう。

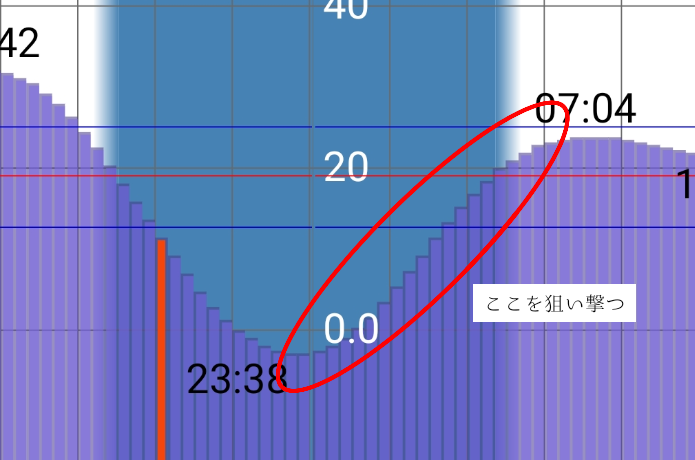

上げ潮

上げ潮が必須条件になります。

潮位の上昇とともにやってくる塩水くさび。

しっかりと上げのタイミングでポイントへ入ることが大切になります。

上げ始めは河口、上げ半ばは少し上流側というように想像しながらポイントを選ぶのがキモですね!

大潮まわり

大潮まわりは干満の差も大きく海水が河川に流れ込む量も増えます。そのため、海の海面の高さが上昇し必然と河川に海水が流れ混んでいきます。

しかしながら大潮まわりは、水位の減少も大きいため、河川に入り込んだ海水が海に押し出されるのも早くなります。

つまり、時間帯が絞りづらく、短いのも特徴です。

晴れが続いた後の大きめの上げ潮

晴れが続くと河川からの流入量も少なく、海水も入りやすいので狙い目となります。

雨が多いと河川の流れもきつく水の流入量も多いので、海水が上がろうとしても流れに押されて形成されづらいことが。

雨後は濁りが入り釣りやすいことは間違いないですが、水温が低い時期に大きい雨が降ってしまうと厳寒期や春先などは釣りづらくなってしまいます。

勾配の低い川

勾配の低い川で起きやすい現象です。

平野部を流れる大型河川、河口から数キロ先までの海抜が低く平坦な河川など。

大阪や東京のような都市型河川のように河口から、数キロ先まである程度の水深があり勾配も低ければ、塩水くさびは入りやすいようですね。

アングラー目線で見分ける

『塩水くさび』が起きているかわからない……。

いえいえ!そんなことはなく、アングラーであれば、簡単に塩水くさびが起きているか判別することもできます。

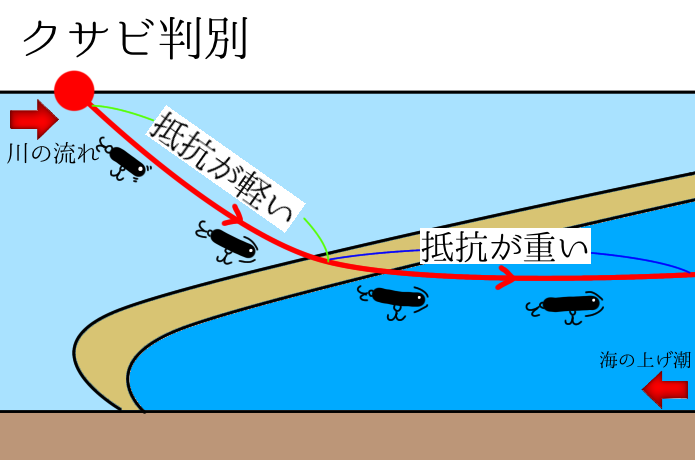

巻き重り

中流、下流域でシーバスをしているシチュエーション。

上流側に投げた場合、巻き抵抗が軽いと感じるのが一般的です。

しかしながら、ルアーが潜って行くにつれ、巻き抵抗が重たく感じるケースってたまにありませんか?

このような状態になると、『塩水くさび』である可能性が高いです。

フラットフィッシュが釣れだす

河川で釣りをしていると、いきなり海の魚が釣れ出すことってありませんか?

マゴチやヒラメ、チヌなど。これらは汽水域でも多い魚ですが、いきなり釣れだすと『塩水くさび』に乗って上がってきている可能性を疑いましょう。

中層からボトム付近を積極的に探ると、一気に爆釣!!なんてことがあるかもしれませんよ。

足元が暖かい

これはウェーディングの際限定ですが……。

ディープウェーディングをしているとよくあるのですが、足元の水がやたら暖かいケース。

海水の暖かい水が入り込んできている状態です。このような時も、塩水くさびが発生している可能性を疑いましょう。

思っているより上流からルアーが帰ってくる

表層は流れているように見えるが、思っているよりも、ルアーが上流寄りから帰ってくることありますよね。それ、塩水くさびかもしれません。

スローシンキングのシンキングペンシルや扁平なルアーなど、流れを受けやすいルアーで感じ取りやすいですね。

潮目の形成

これは河口域や干満差の大きい河川で多いです。

ジワジワ潮が上げてくるのではなく、一気に上げてくるタイプの塩水くさびでは、表層も海水に押されている場合があります。

そんな時は、鈍角に海水が入り込んでいる場合があるので、潮目の少し上流なんかを狙ってみるのが良いですね。

狙い所

その塩水くわびを見つけた時の狙う場所は!?となりますよね。

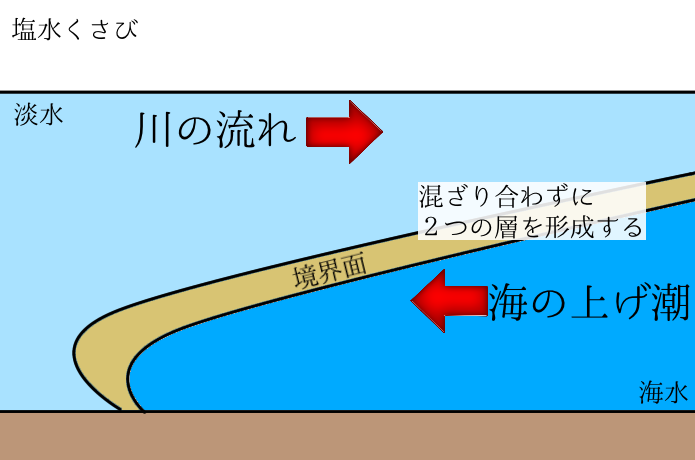

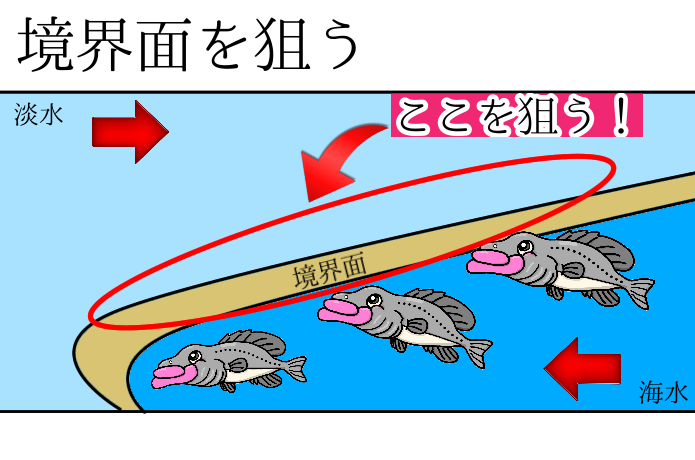

境界面とは!?

塩水くさびで重要なことが「境界面」です。

この境界面というのは塩水くさびで非常に大切な要素。淡水と海水が少し混じり合う境界線のことです。

2層に分かれるとされていますが実際は、3層に分かれます。

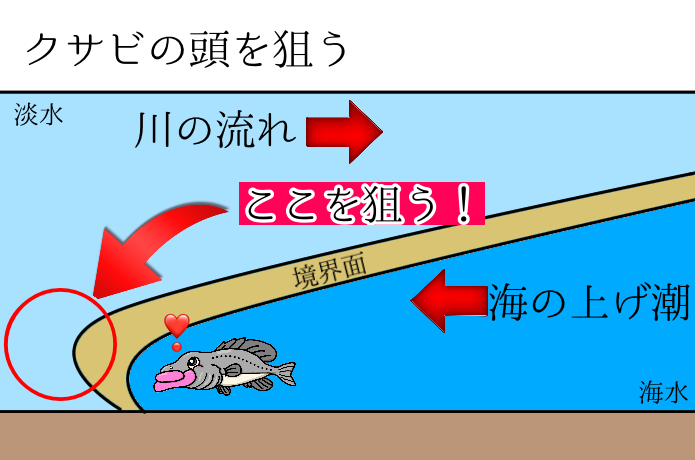

境界面の先端

塩水と淡水の境界面を一つの壁(ストラクチャー)と見立てて探るのが良いですね。

塩水くさびの頭には1発目の群れが着いており数も多く大型も多いようです。

境界面の上

『塩水くさびに乗ってくる』

これは、遡上しつつ捕食しにきているということ。

上流から流れてきているベイトを演出し、塩水くさびのちょい上をドリフトさせるように流しましょう。

簡単に口を使ってくれるかもしれませんよ。

オススメのルアー判別

そんな狭い狭いヒットコースを簡単に攻めるにはルアーがとても重要になってきますよね。

そんなルアーの選び方を最後に簡単に紹介します!

ジワジワ落ちて行くルアー

サスペンド系のルアーで、淡水で見る場合ゆっくりゆっくり落ちて行くようなルアーが良いですね。

淡水ではデッドスローシンキングであってもクサビに到達すればサスペンドに近くなります。

絶妙なラインですが、サスペンドのルアーのフックをワンサイズアップさせるか、リーダーにフロロラインを入れてあげるのも効果的!

一気にクサビを狙う

バイブレーションやシンキングペンシルで手っ取り早くクサビを狙ってしまうのも手ですね。

デイゲームや高活性時などは、早い展開で釣って行くのも必要なので、クサビ狙いでは、必需品となります。

さらに一歩先を

今回ご紹介した『塩水くさび』パターンでのシーバス狙い。

「名前は知っていても実際体験したことがない」という方も多いのではないでしょうか!?

相当数の大型シーバスをキャッチできる塩水くさび。ポイントに通いこむことで少しずつタイミングが把握できます。

ぜひ今回の記事を参考にしていただき、ご自身のエリアにおける塩水くさびのタイミングや釣り方などを模索してみてください。必ず見合った釣果が出るはず!