シーバス釣りを始めるのなら……

ズバリ“港湾バチ抜け”がベストです!

東京湾奥では4月から7月の港湾部のバチ抜けシーズンです。シーバスアングラーたちが毎年楽しみにしているバチ抜けは、年明けから初夏にかけて圧倒的に釣りやすくなるお祭りイベント。

初心者でも他の時期に比べ、魚に会える確率がグンとアップしますので大チャンスと言えます。

バチ抜けシーバスの解説動画はこちら

東京湾奥がとくにおすすめ!

シーバスが釣りたいならシーバスが多いところで釣りをするのがベスト!

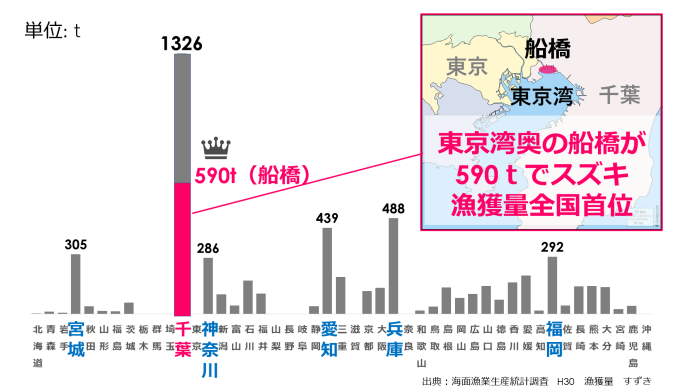

全国各地に広く分布するシーバス(スズキ)ですが、その中でも東京湾奥のシーバスの漁獲量は日本一といえます。千葉が全国首位で、千葉の中でも東京湾奥に位置する船橋のみで590トンの漁獲量!

船橋であがるシーバス全てが東京湾奥のみの漁獲ではないにしても、少なくとも東京湾奥近海には他のエリアより多くのシーバスがいることがこのグラフからわかります。

シーバスが多いエリアでやることがシーバスと出会える確率アップにつながります!人の密は勘弁ですが、魚は過密で大歓迎ですね。

そもそもバチ抜けって?

釣り餌の定番であるゴカイ。釣具屋の餌コーナーで、にょろにょろしている姿を見たことがある人も多いでしょう。

ゴカイはシーバスが生息するエリアにも生息しており、シーバスのベイト(捕食対象)になっています。

そんなゴカイ類が子孫を残すために、底から這い出て、表層をふわふわ漂いながら生殖行動を行うことを「バチ抜け」といいます。

バチ抜けの時期、シーバスは無防備なバチたちを夢中になって捕食しているので、特別難しいテクニックを要する事なく、バチを模したルアーで比較的簡単に釣れるのです。

バチ抜けする場所は?

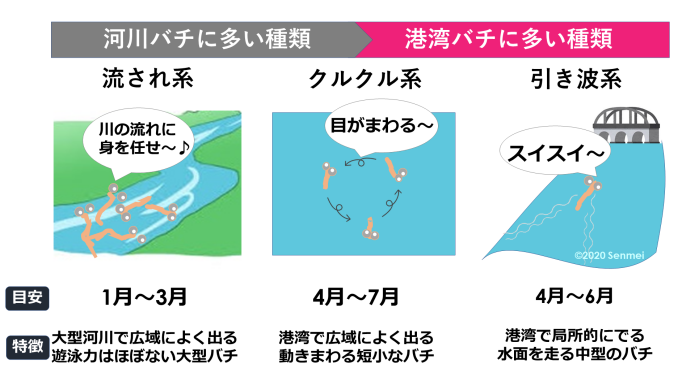

バチ抜けは「河川(かせん)バチ」と「港湾(こうわん)バチ」の、異なる場所・時期で抜ける2パターンが存在します。

東京湾奥の「河川バチ」は早いところで年末から河川で抜け始め、3月いっぱいが最盛期です(4月でもパターン成立の場合あり)。

一方、「港湾バチ」は4月から7月頃までバチ抜けします。

自然相手ですのでシーズンの始めや終わりの時期、抜ける量は毎年変わります。抜けているからといって必ず釣れるわけではないですが「港湾バチ」シーズンの中でも絶対外したくなければシーズン最盛期の5-6月前半の港湾バチがおすすめ!

ハゼ釣りで有名なエリアはバチ抜けする場所です。バチ抜けする場所の特徴としては底質が砂と泥が混ざったところでハゼの住処とリンクします。運河、河口、干潟などが港湾エリアとしては該当します。

最適な潮回り(タイミング)は

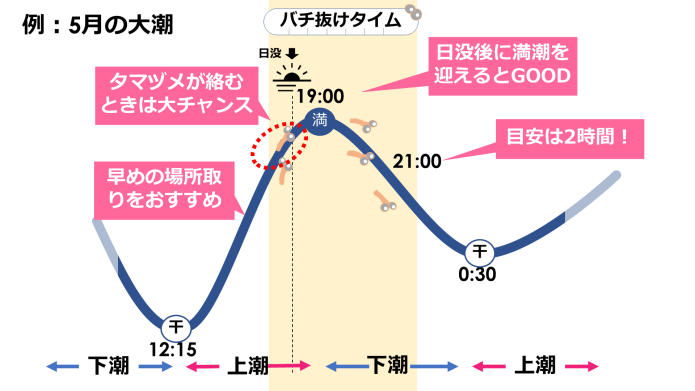

大潮3日目から中潮3日目まではバチ抜け期待度が非常に高いです。

さらに大潮最終日と後中潮の初日は一番の狙い目!日没後に満潮を迎えるときで上潮が夕マヅメ(日没前にシーバスの活性が上がる時間)と重なるのでダブルでチャンスです。

また港湾バチは、小潮、長潮、若潮でも少なからず抜けます。

潮もよく時期的に最盛期でも強風や大雨などでバチが抜けない状況もあります。無風で鏡のような状態が一番バチ抜けしやすい状況です。

時合いが短くすぐ終わることもありますので粘り強く通うことも重要です。

▼“潮”とは?海釣りで重要な潮汐について

港湾バチがなぜおすすめなの?

もし80cmを超えるようなランカーサイズを狙うのでしたら、「河川バチ」のシーズンをおすすめします。ただしシーバスの数が少ない時期であり、魚に出会える可能性が高いとは言い切れません。

また気候的にもまだ早春であり日没後は寒いので、防寒ウェアを着こまないと釣りにならない季節です。

一方、「港湾バチ」のシーズンは季節は春であり暖かく、冬に沖で産卵した個体も湾奥から湾奥の港湾部(運河、漁港など)に帰ってくるため、魚の密度が濃い状態になっています。

小さいサイズも交じりますが魚に出会えるチャンスが高いです。

港湾バチの狙い方

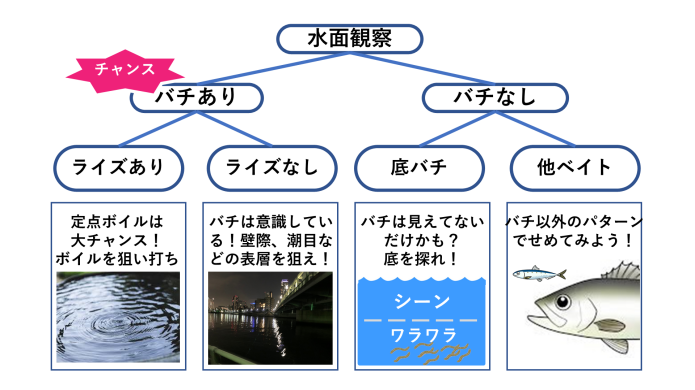

港湾バチパターンで狙う層はほとんどの場合、表層から10cmを攻めればOK!

バチを捕食していない時期のシーバスについては、どこの層を泳いでいるかわかりませんので、全ての深さを様々なルアーで確認することが必要ですが、バチ抜けの際は表層で抜けるケースがほとんどなので狙う深さを絞りやすいことが釣りやすい理由の一つ。

ルアーのアクションはバチを模して流すだけでOK!上流側(アップクロス)にキャストしたら潮の流れの速さにあわせてロッドを少し立て気味にして少し糸ふけ(糸のたるみ)が出るくらいにゆっくり巻いて流れに対して不自然にならないように流すのが基本的なバチ抜けのお作法です。

ただ港湾バチに関しては遊泳力が多少あるため、下流側(ダウンクロス)に投げて目視できるバチと同じくらいのスピードで引き波を出し巻いた方が釣れる状況もあります。アップとダウンどちらの反応がいいかはその日の状況にもよりますので両方確認するのがベスト!シーバスは結構気分屋さんです。

もし流れがない場合はとくにアップもダウンも意識する必要はなく、定点で発生するライズ、壁際、潮目、明暗(街灯できる影の堺)を狙います。

どんな釣具が必要なの?

ロッド

バチ抜けの捕食時に出るバイトはバチをついばむようなバイトが多いため、ティップ(竿先)が柔らかめのLからMLのアクションがベストです。

ティップが硬いと、魚がバイトした際に弾いてしまう恐れがあります。

また長さは行きたいポイントに合わせて長さを選ぶのがポイントです。6.6フィート~9フィート前半くらいまでが港湾部では取り回ししやすいです。

バスをやられている方であればカバーフィネス用のスピニングロッドやベイトフィネス用のロッドが非常に使いやすいです。(汽水、海水エリアなので、使用後に水洗いは必要)

魚がバイトした際、フッキング(合わせ)を、焦って早くしてしまうのは厳禁です。ロッドが柔らかいこともありますので魚の重みを感じたらロッドを上にあげてラインテンション(ラインを張らせる)をかけます。ロッドでのフッキングが難しい方は、リールをぐるぐると早く巻いてもOK。

▼参考)センメイのロッド

・ヤマガブランクス EARLY 93ML / エバーグリーン ブラッシュスティンガー66ML

リール

これからシーバスメインで始めたい方については3000番台のリールがベスト。

リールのギア比については、釣り人により好みが分かれますがギア比が遅いほど、巻きスピードにばらつきがでないのでバチ抜けの釣りにはローギア、ノーマルギアがオススメです。

デイの釣りと共用したい場合にはハイギアでも構いませんが、釣れない状況が続くと巻きスピードが速くなりがちなためハイギアはとくに注意。

少し番手が少し小さいと思いますが、バチ抜けにおいては2000〜2500番以下でも流用可能。ラインの巻き量が少なくなることやドラグ力が弱くなることを除けばとくに不憫なことはないです。

バチ抜けのルアーは刺さり重視の細軸フックが搭載されていることが多いので、フックが伸びないようにドラグ(糸切れ防止)は比較的、弱い力で出るように設定しておきます。

▼参考)センメイのリール

・ダイワ 20ルビアスLT3000-C / ダイワ 18月下美人LT2000S-P

ダイワ 20 ルビアス LT3000-C (スピニングリール)

| ギア比 | 5.2 |

|---|---|

| 巻取り長さ | 77 |

| 標準自重 | 180 |

| 最大ドラグ力 | 10 |

| ハンドル長 | 55mm |

| 標準糸巻量Nylon(lb-m) | 8lb-150m 10lb-120m |

| 標準糸巻量PE(号-m) | 1.0-200m 1.2-190m 1.5-170m |

ライン

PEラインの0.8号をおすすめします。PEラインは感度がよく、多少糸ふけをだして釣る釣りですので、わずかなアタリでも手元が伝えてくれますし、魚をかける際にも伸びが少ないのでしっかりフッキングできます。

またリーダーは16lbがいいです。

バチ抜け時期の釣りにおいては、熟練者の方は飛距離UPとルアーアクションのナチュラルさを求め、0.4号~0.6号のライトPEラインを使いますが、不意に大物が来た際にもきちんと対処できる前提の方が使うセッティングなので、無理に細くする必要はありません。

ルアー

全てのバチルアーに対して言えることですが、ついばむバイトが多く出るのでフックがキンキンに尖っていることが重要です。またルアーのローテーション、カラーのローテーションをこまめにすることが数をあげるコツです。

▼エリア10

ガイア エリア10

| 全長 | 100mm |

|---|---|

| 自重 | 9g |

バチ抜けのど定番ルアーといえば、このルアー。誰にでも扱いやすく、手に入りやすく、安いルアーであり、おすすめのルアー。フローティングのエリア10とシンキングのエリア10EVOがあるので注意。使い分けることでさらなる釣果アップが狙えます。

▼マニック75・95・115

デュオ ベイルーフ マニック75

| 全長 | 75mm |

|---|---|

| 自重 | 7.6g |

引き波バチが多めの際に表層を狙うのに有効です。また独自のマニックムーブと呼ばれるアクションで風が強いなど、ルアーアクションが目立ちにくいコンディションでもアピールしてくれます。

▼ノガレ120F

ピックアップ ノガレ120F

| サイズ | 120mm |

|---|---|

| ウェイト | 6.5g |

バチ抜け最強のフローティングルアー、本物のバチのような弱波動を出してアクションさせられることが強さの秘訣。水面が鏡のようになっている状況であったらこのルアーに勝るものはなし。手に入りにくいのが難点です。

▼アルデンテ70

ima アルデンテ 70S

シンキングですが、軽めの重量と比重の兼ね合いで、流れに乗せて張らず緩めずで巻くことで、フローティングのように引き波を出して表層を引いてこれます。短めのバチが多くいる時などに最適なルアーです。

▼パンチライン60

アピア パンチライン 60

| 全長 | 60mm |

|---|---|

| 自重 | 5g |

アルデンテ70よりももう少し下のレンジを引きたいと思うときに沈めて使うシンキングペンシル。表層ではあまり反応がない時に狙いの層まで沈めて、ゆっくり巻いて使います。巻きスピードは表層系のバチルアーと同等でOK。

▼パンチライン45

アピア パンチライン 45

| 全長 | 45mm |

|---|---|

| 自重 | 3.4g |

パンチライン60のダウンサイジング版。メバル狙いにも使える小型ルアーですが、この小ぶりなサイズがトリックバチが多い時に抜群にきく場合が多いので、持っていくと他の人が釣れない状況で釣れる可能性アップ。

釣果アップするための秘訣

一番釣りやすい時期なだけに、釣り場には初心者も熟練者も人で溢れかえります。熟練者が意識しているポイントが3点あり、これらを意識するだけでじつは釣果アップにつながります!

釣り場で他の先行者には挨拶する

他の釣り人が釣り場に先にいた場合、先行者がどんな狙い方をしているかわからないため、勝手に隣に入るとトラブルになることがあります。トラブルになることを未然に防ぐ意味を含め、挨拶してから隣に入るようにしましょう。挨拶してから入ることで、大物が釣れた時にフォローしてくれたり、ヒットルアーを教えてくれたりといいことしかないです。

釣り場で無闇にライトを照らさない

初心者にとくに多いのですが、ヘッドライトを常につけたまま釣りをしてしまったり(通称人間灯台)、無闇に水面を照らしてしまうことは魚の警戒心をあげ釣れなくするだけでなく、周りの釣り人にも迷惑になる絶対してはいけない行為です。水面を照らしてバチ抜けを確認したい場合には、他の釣り人に迷惑にならない範囲の自分の足元のみを少し照らす程度がベター。

ゴミは持ち帰りましょう

今、全国各地の釣り場はゴミ問題で多くの釣り場が釣り禁止になっている悲しい現実があります。釣り場にゴミを残してしまうことで地域住民や漁業関係者に迷惑にもなりますし、水鳥を傷つけることにもなりかねません。釣り場を綺麗に利用して楽しくいい釣り場を維持していくことは長い目線で見れば一番釣果アップに繋がります。

港湾バチ抜けでシーバスデビューしてみよう!

知識、経験、テクニックが釣果の差に如実に出てしまうルアーフィッシングですが、この時期であればシーバスは他の時期と比較して簡単に釣れます。港湾バチ抜け、ぜひチャレンジしてみてください。

・バチ抜けは「河川バチ」と「港湾バチ」で別モノ!

・シーバス釣りに挑戦するのにオススメの時期は5−6月前半の港湾バチ!

・日没後の満潮が絡む上潮と下潮が一番の狙い目!

・ルアーアクションはバチの真似っこ。表層から10cmに狙い定めて川の流れに任せてスローにドリフト!

・釣り場マナーを守ることで釣果アップ!