釣り場がなくなる未来

ふと想像してしまいます。

“近い将来、釣りが自由にできる場所がなくなることもあるのではないか”

実際に、釣り禁止のポイントは年々増加しているように感じます。自然災害による護岸の損壊や密漁防止など、要因はさまざまありますが……。

“釣り人が自らその要因を作り出しているケース”も多く見受けられます。

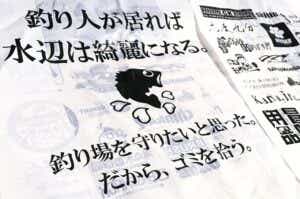

その中でもよく取り上げられるのは、釣り人のマナーや釣りゴミの問題です。

“釣り場を守る”行動を起こす人たち

SNSを見ていると、各地で釣り人のマナーや釣りゴミ問題に向き合う人を見かけることが多くなってきました。

“釣り場を守る”ために身近なことから実践する釣り人が増えつつあるようです。

ぼくがよく訪れる三浦半島でも「三浦半島ビーチクリーニング」という新たな取り組みが行われました。

今回はこの取り組みに参加するとともに、「三浦半島ビーチクリーニング」を通して、“釣り場を守る”ために今できることを考えます。

今回お話を伺ったのはこの方々

今回は代表として、こちらの4名に話を伺いました。

ほかにも多くの地元アングラーの方々が協力して、この企画・運営にあたっています。

Question 1ビーチクリーニングをしてみてどうでしたか?

永島ーーー

SNSで声がけを行ったのですが、想像以上に集まってくれたことにびっくりしました。

ここまで多くの方が参加してくれたことが、本当に嬉しいですね。

コロナ感染対策はもちろん、道具まで用意されていたりと。

細野ーーー

なかなか難しい状況でしたからね。

安心して取り組んでいただけるようにと、僕らもできる限りをしただけですよ。

成相ーーー

今回の活動を知った近隣のウィンドサーフィンのショップも、同日海岸のショップ周辺での清掃活動を行ってくれたんですよ。

アクティビティーの枠を超えて、海岸を利用する人たちで、ビーチクリーニングを行えたのもよかったですね。

あと、幅広い年齢層の人たちが参加されているのがとても印象的でした。

小泉ーーー

ここまで集められるとは、想像していませんでした。

綺麗な海岸に見えても、集めてみるとこれだけのゴミがあるのだと。

一時的かもしれませんが、“ゴミを少なくする”という意味でも、この活動は意味があったのかと。

Question 2釣りゴミは多かったのですか?

永島ーーー

そこまで “釣りゴミ” というのはなかったですね!

細野ーーー

感覚的ですが、拾えたゴミのうち釣りゴミは1割程度。

それ以上にペットボトルや空き缶、食べ物の空袋といった生活ゴミが多かったですね。

小泉ーーー

なんというか想像通りかなと。

ほかのフィールドを見ていても、釣りゴミ以上に生活ゴミが多いですからね。

成相ーーー

釣り人が生活ゴミを出している可能性もありますので、1割も釣りゴミがあったという方が適切かもしれません。

ゴミ自体をさらに出さないようにできると思うんですよね。

でも昔と比べると、釣り人のゴミに対する意識は格段に良くなってきている気がします。

小泉ーーー

一人一人の意識が変わって「釣り人が海を綺麗にしていく」という未来になると良いですね。

まずはゴミを出さないこと。

そして“釣り人が海を綺麗にしていく”文化を作る。

まだまだ難しいこともあると思いますが、より長く釣りを楽しむために必要な小さな一歩だと感じました。

Question 3釣り場を守るために今できることはありますか?

各地で釣り人のマナーや釣りゴミの問題で、釣り場が減ってしまう状況があります。

どのようにすれば、釣り場を守れるのでしょうか。

永島ーーー

まず「釣りゴミ」については、普段から意識をしてもらうというのが大切だと思います。

まずは「ゴミを出さない」ということですかね。

細野ーーー

あとは、一人一人がコミュニケーションをとることも大切だと思っています。

今回の企画もそうですが、色々な人と会話をする機会になればと思っています。

細野ーーー

コミュニケーションというと、難しく聞こえるかもしれませんが、

“釣り場についたら「こんにちは!」と隣の人に挨拶をする”

みたいな簡単なことです。

小泉ーーー

少しでも隣の人との会話って、大切だと思うんです。

そのあと、和気藹々と楽しく釣りができるかもしれませんし、釣果写真を撮ってもらったりとかもしやすいですよね。

細野ーーー

もしかしたら、釣れるパターンなんかも教えてくれるかもしれないですよね!(笑)

小泉ーーー

そうそう!(笑)

そうすれば、声をかけた人もかけられた人も“見られているという意識”が生まれますよね。

その意識が釣りゴミを捨てる行動やマナー違反の抑止力にもなると思うんです。

永島ーーー

あとはローカルルールを知るためにも、コミュニケーションが大切ですよね。

この海岸もそうなのですが、釣り以外のアクティビティーでも利用する人が多い海岸です。

釣り人だけの場所ではないので、その人たちが楽しめるスペースも空けなければいけません。

成相ーーー

「どこからどこまではそのスペースなのか」どこかに書いてあるわけではありません。

いつもはなんとなく譲り合っている。そんな場所ってきっとあると思うんですよね。

でも“釣り場を守る意味”でも、大切なルールです。

永島ーーー

周囲の状況から考えるのは難しいと思うので、周りの人に聞いてみるのが一番ですよね。

きっと「こんにちは!ここで釣りをしても大丈夫ですか?」みたいな挨拶をすれば、教えてもらえると思いますよ。

成相ーーー

あくまで周りに人がいるときに限られますが、簡単な実践できることなので、意識的に行えると良いですよね。

そうやってコミュニケーションの機会が増えると、自然と情報が入ってくることもあると思いますよ。

成相ーーー

私は三浦半島で民宿を運営していて、釣りなどの自然体験ができるツアーも行っています。

自然体験ツアーでは、釣りに関することもマナーや海の利用についても伝えているのですが……。

そうしていると思うんですよね。

日本の釣りってアウトドアスポーツの中でも、初心者に向けた講座やツアーが本当に少ないと。

小泉ーーー

初心者が釣りを始めたとき、ルールやマナーってなかなか教えてもらえないよね。

書いてあっても、どこか他人ごとになってしまう人が多いというか……。

いまだにライフジャケットとかつけていない人も磯場で見かけるよね。

成相ーーー

成相ーーー

日本の釣り業界には「初めの一歩」を教えてくれるところが、なかなか少ないと思うんです。

だからこそ、他のアウトドアスポーツのように、初心者向けの講座がこれから増えてくると良いとも思っています。

でもすぐには難しいので、“コミュニケーションをとって、周りから教えてもらう”というのが、実践しやすいことだと思います。

小泉ーーー

ルールとかマナーだけじゃなくて、

どこで釣れているか教えてもらえるかもしれないしね!(笑)

成相ーーー

あとで、釣れている場所を教えてください!(笑)

“コミュニケーションをとる”

誰もが実践できて、もっとも簡単な方法なのではないかと感じました。

明日から少しだけ意識をして釣りに出かけてみてはいかがでしょうか。

まずは考えてみることが大切なのかもしれない

暖かくなってきて釣りに行きたくなる今日この頃。

今からソワソワしている方も多いのではないでしょうか。

そんな今だからこそ。

今一度釣りを長く楽しむために、自分自身でできることを一人一人が考えていきたいですね。