キビレ(本名:キチヌ)の呼び方や生息域について

キビレの呼び名について

釣り人から「キビレ」という呼び名で親しまれているこの魚。標準和名としてキチヌ(Acanthopagrus latus)という名前が付けられています。

関西地方でクロダイを「チヌ」と呼ぶことがあるようにキビレはクロダイの仲間であり、具体的にはスズキ目タイ科クロダイ属分類されます。

由来はお察しの通り。キビレ(キチヌ)は、クロダイ(チヌ)によく似ているけどヒレが黄色い。だからキチヌやキビレと呼ばれる訳ですね。

キビレの生息域について

キビレの生息範囲はとても広く、日本に留まらず東南アジア、オーストラリア北部、インド洋からアフリカ大陸東岸、紅海にまで及びます。

日本国内では、一般的に千葉県以南の太平洋側および兵庫県以南の日本海側に生息すると言われていますが、近年では岩手県や富山湾まで分布するという見解もあります。

ちなみにクロダイは北海道南部まで分布し、奄美大島以南には分布していないことからクロダイよりもキビレの方が暖かな海を好む傾向があると考えられています。

キビレの最大サイズについて

キビレの平均的な大きさは30~40cm程度で、45cmを超えると大型と言えるでしょう。

60cmを超える大きさにまで成長するクロダイに対し、キビレで50cmを超える個体は非常にレアケースです。

キビレとクロダイは“よく似た魚”!間違えても仕方ありません

キビレとクロダイは顔がよく似ている

皆さんはこの写真の魚がキビレかクロダイか、見分けられるでしょうか?

キビレとクロダイは顔つきが似ているため、キビレを見慣れていない方は、顔を見ただけでパッと判別するのは難しいかもしれません。

ちなみに答えははキビレです。

キビレもクロダイも川を遡上するため”カワダイ”と呼ばれる

キビレもクロダイと同様に河川を遡上する生態を持っています。

地域によってはキビレ、クロダイ共に川で獲れる鯛(たい)ということで、「カワダイ」と呼ばれます。

ちなみにこの写真は、川の下流部で釣れたクロダイです。

キビレもクロダイと同様に性転換する魚

ちょっとマニアックな魚の生態として、クロダイやキビレはオスからメスに性転換する魚として知られています。

体長16~24cm程度まで成長したキビレは、オスとして精巣が成熟し繁殖行動を起こします。

おおよそ体長27cm前後を境に、多くのキビレはオスからメスになり卵巣が成熟し、産卵します。

-

ちなみに、全てのキビレがメスへと性転換する訳ではなく、オスのまま成長を続けるものが一定数いることが確認されています。

▼魚の性転換についてはコチラの記事でもご紹介!

キビレとクロダイは食性も味も似ています

両種ともに魚から甲殻類、植物性の餌まで何でも食べる雑食性

クロダイとキビレは食性も良くにており、両種とも海苔などの海藻類からエビやカニといった甲殻類、ゴカイ類や貝類、そして魚類までなんでも食べる雑食性です。

色々な餌を食べる魚なため、ルアー、餌、フライフィッシングなど様々な釣法で釣ることができます。

キビレは美味しく食べられる魚|クロダイよりキビレの方が臭みが少ないとされます

皆さん気になるキビレの食味ですが、これまたクロダイによく似て美味しい魚です。お刺身の状態になって出されたら、言い当てることは難しいかもしれません。

というのも、クロダイは棲んでいる場所の水質や食べている餌によって、魚自体の匂いや脂の風味が異なるので、クロダイとキビレの食味は一概には比べにくいんです。

一般的な見解として、キビレの方がクロダイよりも当たりハズレの幅が狭い……つまり、「美味しいキビレとマズいキビレの差が少なく安定した美味しさ」と言われます。

ちなみに、キビレの旬は身が締まり脂が乗る春から夏とされます。

キビレやクロダイの臭いが気になる方は、皮を引いてフライにしちゃいましょう

キビレはクロダイほどハズレのない魚と知っていても、都会の河口や湾奥で釣ったキビレは匂う場合があります。

湾奥や河口のクロダイやキビレの臭いは体表のヌメリと消化管内容物が原因なので、捌く時に綺麗にウロコを取って、内臓を壊さず丁寧に取り去れば意外とニオイは軽減されます。

それでも、やっぱクサい気が……という方は、皮を引いて、塩コショウで下味をつけてフライにしちゃいましょう!

臭み対策として皮を剥ぐことが重要! こうすれば、霞ケ浦のアメリカナマズでも、用水路のティラピアでも美味しく食べられます。

▼クロダイの美味しい個体の見分け方はコチラの記事!

キビレとクロダイの見分け方|知れば知るほど違う魚に見えてくる

キビレとクロダイはヒレの色が違う

キビレとクロダイのもっとも簡単な見分け方はヒレの色の違いです。

キビレは腹ビレ・臀(しり)ビレ、尾ビレの下側が黄色いことが特徴です。

ちなみに黄色味の強さは個体差があり、薄い個体もいます。

ヒレの黄色い「ヘダイ」との見分け方

またキビレのようにヒレの先が黄色い魚として、「ヘダイ」というクロダイの仲間もいます。

ヘダイとキビレは顔つきが異なるので、比較的見分けやすいですね。

クロダイよりもキビレの方が体高が高い

ヒレの色の他にも、キビレはクロダイと比べて白っぽく体高があるという違いもあります。

このように特徴を捉えて観察してみると、結構違う魚に見えてきますよね。

キビレの方がクロダイよりも沿岸域を好む

クロダイは沖合のジギングなどでも釣れてくることがあるのに対して、キビレは沿岸域から沖合に出ることはほとんどありません。

キビレは地域によって磯釣りや堤防釣りでも釣れる魚ですが、河川の河口域や下流域での釣果が多いのが特徴です。

キビレとクロダイのマニアックな違いもご紹介

キビレとクロダイはウロコの数が違う

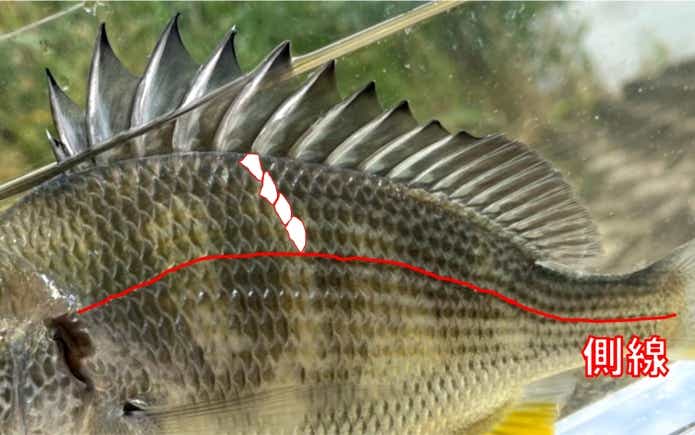

クロダイとキビレのマニアックな見分け方として、ウロコの数が挙げられます。

側線上にあるウロコの数、すなわち側線鱗数(そくせんりんすう)がキビレでは43~48枚であるのに対し、クロダイは48~56枚と多いんです。

また、背鰭棘条部中央下から側線までのウロコの数、すなわち側線上方横列鱗数(そくせんじょうほうおうれつりんすう)がキビレでは4または3.5枚であるのに対して、クロダイでは6~7枚とこちらもクロダイの方が多いんです。

つまり乱暴な表現をしてしまうと、クロダイよりもキビレの方が魚体の大きさに対してウロコが大きいという訳ですね。

キビレとクロダイは産卵期が異なる

キビレとクロダイでは産卵期が異なることも知られています。

クロダイの産卵は地域によって大きく差があるものの、概ね3月から6月の春から夏にかけて行われるのに対して、キビレの産卵はこれも地域によって大きく差があるものの概ね10月から1月の秋から冬にかけて起こります。

このようにクロダイとキビレは産卵期が大きく異なるため、交雑は起こりにくいと考えられています。

キビレの方がアグレッシブにポッパーを追いかけてくる(山根私心)

釣り人らしいマニアックなキビレとクロダイの違いについて、僕の私心を少し紹介させてください。

ポッパーでチニングを楽しんでいると、チェイスやバイトの出方がキビレとクロダイに差があるように感じます。

クロダイは「ヌゥ~っ」と静かにルアーを追いかけてきて、吸い付くようにリアフックの辺りを噛みつきルアーが消えるようなバイトが出ます。

一方でキビレは、じゃじゃ馬のように水面を揺らしながらルアーにチェイスし「食いそう!食わない!バチャッ!乗らない!バシャッン!ヒットーーー!」って感じです。(山根私心)

キビレの釣り方|餌釣り編

キビレが釣れる時期

冒頭でご紹介した通り、キビレは様々な釣り方で釣ることのできる魚です。

また、産卵も沿岸域で行われるため、一年を通して岸から釣ることのできる魚として釣り人に親しまれています。

そんな周年狙うことのできるキビレですが、やはり水温が高い時期の方が活性が高く、春から夏にかけてがキビレ釣りのベストシーズンと言われます。

キビレの餌釣りは河口域の投げ釣りが一般的

餌釣りでキビレを狙う場合は、河口域での投げ釣りがオススメ。スズキやウナギといった魚と一緒に狙うことができます。

餌はアオイソメやチロリ、ユムシやボケを使い、流れの強弱にあった重さの中通しオモリや天秤を使ってぶっこみ釣りや投げ釣りで狙ってみましょう。

キビレの釣り方|ルアー編

キビレはトップゲームが面白い

雑食性で好奇心旺盛なキビレは、ポッパーやペンシルベイトといった水面を泳ぐルアーを使った夏のトップゲームがとてもエキサイティングで面白いです。

川の河口域や下流域で周囲より水深が浅く、なだらかな砂地が狙い目。ルアーのサイズは7cm前後がオススメです。

▼キビレやクロダイのトップゲームはコチラの記事で詳しくご紹介!

バイブレーションやソフトベイトでも釣れますよ

水温が高くない時期は、ワームを使ったフリーリグやテキサスリグ、ジグヘッドを使ってボトムからルアーを離さない釣り方が基本となります。

日中は、捨て石やカキ瀬など硬いボトムを意識しながら遠投とボトムコンタクトを意識すると釣果が伸び、夜はボトムを感じられるギリギリまでシンカーを軽くしてスローに誘うとアタリが増えます。

また、リアクション狙いのバイブレーションを使った釣り方も効果的。根掛かりを恐れずにボトムにしっかりコンタクトさせることが釣果UPのコツです。

それでは最後に、キビレ狙いにオススメのルアーをいくつかご紹介させていただきます。ぜひ、この夏はキビレ釣りを楽しんでみてはいかがでしょうか。

キビレ狙いに適したおすすめルアー4選+シンカー

メガバス POPPING DUCK(ポッピング ダック)

クロダイ専用のポッパーとしてメガバスから発売されているポッピングダッグ。

絶妙な浮力とクロダイやキビレに警戒心を与えない程よいポップ音が気に入っています。

細かな点ですがフックアイにエイトカンではなく、スイベルが採用されているため、「カンッカンッ」と首を振ったり横に走るファイトでもバラシが少ないように感じます。

メガバス BIRAN 70(ビラン 70) 15g

メガバスのビラン70シリーズは、キャスト・着水・着底の一連の流れの中でラインがフックに絡むトラブルが少なくお気に入りのバイブレーション。

リトリーブを開始しても浮き上がりにくいのが特徴で、ボトムすれすれだったり、ボトムにコンタクトさせながらのレンジキープが行いやすいルアーですよ。

エコギア チヌ職人 バグアンツ

多くの方がクロダイやキビレ狙いに使用されているかと思いますが、僕もエコギアのバグアンツシリーズが大好きです。

クロダイ・キビレ用としてチヌ職人というシリーズが販売されていますので、コレを選べば間違いなしです。

ジグヘッド、フリーリグ共に相性が良く、ズル引きやボトムバンプでキビレが食ってきますよ。

バークレイ ガルプ SWサンドワーム

僕が海水淡水問わず、とりあえず持っているワームがガルプのサンドワームです。

ガルプ特有の味とニオイは、キビレやクロダイにも効果を発揮していると個人的に感じて使っています。

Chill タングステン フリーリグシンカー

安価なタングステンシンカーでありながら、タングステン97%という高品質のフリーリグシンカーです。

タングステン素材を使用することで、着底時の感度や根掛かりの軽減、飛距離アップに繋がります。

キビレやチヌを狙う場合は、3~10g程度のウェイトがオススメですよ。

キビレのルアーゲームが面白い!

近年、注目を浴びているチニングゲーム。

チヌと似て果敢にルアーにアタックしてくるキビレも併せて狙ってみてはいかがでしょうか。

汽水域や港湾内、河川でも狙える魚なので、これからチニングを始めたいと考えている方は、キビレゲームもおすすめですよ。