昔からルアーフィッシングにおいて

ルアーカラーの選択は様々な議論が交わされていきました。

好みで選べば良い!というのも一つの正解ですが、やっぱり釣れるカラーと言われると釣り人は気になる物。

そんなルアーカラーのアレコレを徹底的に考察してみました。

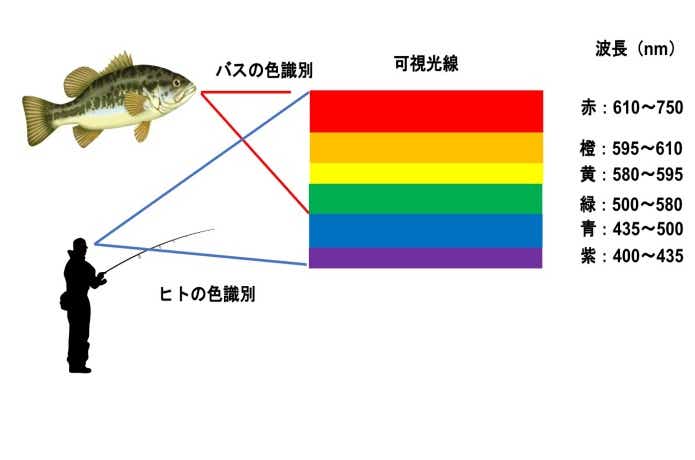

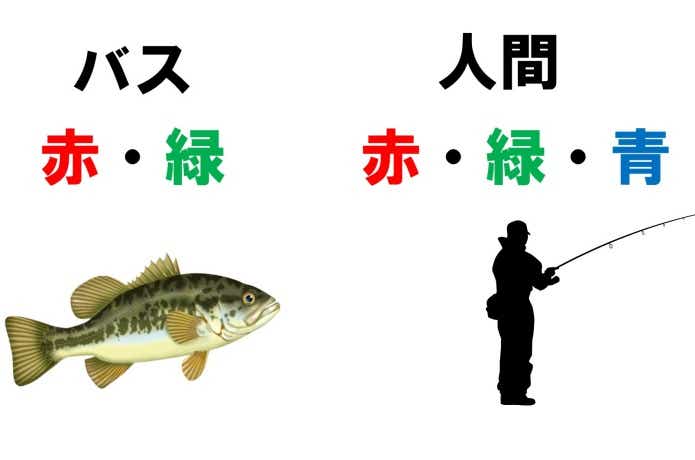

そもそもブラックバスは……

赤と緑色しか見えていない!?

アメリカでバスを研究し続けているKeith jones博士の著書”Knowing Bass”のなかでは、バスは青色を認識することが難しく、赤と緑色しか見えていないと記述されています。

色を見分けるために必要なのは目の錐体という細胞です。

人間は赤、緑、青の3つの錐体を持っています。”光の三原色”と呼ばれる三色ですね。

対してブラックバスにとっては光の”二原色”で、赤と緑を見分ける錐体しか持っていないとされています。

つまりは……

チャートのルアーとホワイトのルアーもバスの目を通せば……

どちらも白っぽい色になり

6種類のカラーのワームも、青が見えない世界にしてみると……

色の世界のイメージがゴロッと変わってきますね。

ただ、バスにインタビューした人は誰もいないので、あくまでもこれは一説です。

結論づけるのは危険とは言えますが、このような知識は頭に入れておくとカラー選びに大きく役立つかもしれません。

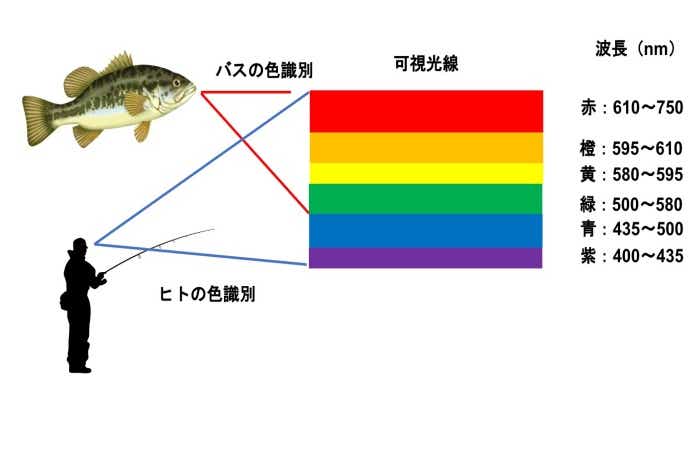

そもそも「色」とは何か

色とは可視光線が物体に反射して吸収されなかった波長だけを、脳で認識して感じる電気信号のこと。

光自体は無色で見えないのですが、物体に反射した波長を生き物は色として見ることができます。

吸収されなかった波長を、前述の錐体がキャッチし、脳にその色の電気信号を送ることで色として認識するわけです。

もしバスが青色を認識できる錐体を持っていないとすれば、同じ波長の反射物だとしてもそれは人間が見ているのとは別の色として認識されているはずです。

人間の認識する事ができる可視光線の波長は750nm〜400nmまで。

例えば750〜610nmまでの波長を反射させる物体を赤、435〜400nmまでの波長を紫だと認識しているという事です。

対してバスは、前述のKeith jones博士によると青〜紫はほとんどが灰色、黒などに見えているとしています。つまりバスは750nm〜500nmくらいまでの波長を認識していると考えられますね。

ただし!

では魚は人よりも色を識別する能力が低いのか……と言われるとそうではありません。

人の持つ赤青緑の3色に加えて、紫外線を認識できる錐体を持っている魚も多くいるとされています。

紫外線は人間には感じる事が出来ないので、その魚たちは人間よりより色を見分けていると言えます。

色と光を考える

色を考える上で「光」も切り離せない要素の一つ。

色は可視光が反射することで認識できる。ということはルアーに当たる光がないと色を認識することが出来ません。

暗闇では物の色がわからないのは人間も魚も同じ。

また暗闇とはいかなくても、光の強さによってルアーの見え方は変わります。

そのためルアーカラーには光量や自然の様々な条件が関わってきます。

ハイライト・ローライト

朝夕は薄暗い。日中は明るい。

曇天は薄暗い。晴天は明るい。

と、同じ釣り場においても時間帯や天候で光の差す量は大きく変わってきます。

明るいほうが目立つカラーもあれば、暗い方が目立つカラーもあります。

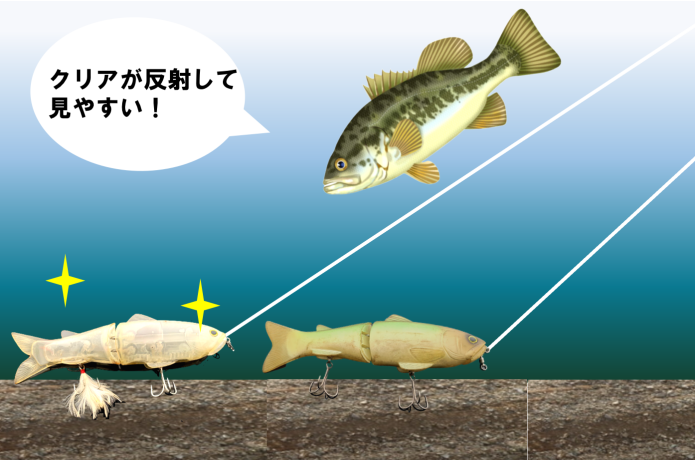

例えばベタ塗りとクリア2つのルアーをハイライトとローライトで比較すると……

↑ハイライトで見上げた場合

↑ローライトで見た場合

ここまで差が生まれます。

水深・水の濁り

可視光は水分子に吸収されます。そのため深いところに行くにつれて届かない波長が出てきます。

こう書くと難しいですが、簡単に説明すると、水深と水質によって見えない色が出てくるということです。

水中に浮遊している粒子が少ない水。いわゆるクリアウォーター。こういった水質では波長の長い赤色は吸収されやすいです。(赤が見えなくなる)。

とはいっても4mより浅い場所、いわゆるシャローであれば赤も問題なく見えているでしょう。10m以深のディープを釣るなら考慮しても良いかもしれません。

濁りのきつい水。つまり水のなかに粒子が大量に浮遊している状態だと光そのものが吸収されて、水中に届きにくくなります。少し水深が深くなってしまうとほとんどの色が見えなくなります。

こういった水色では赤〜オレンジのカラーが見やすくなります。

ルアーの透過率・反射を考える

色を考える上で「ルアー塗装の透過率・反射」も切り離せない要素の一つ。

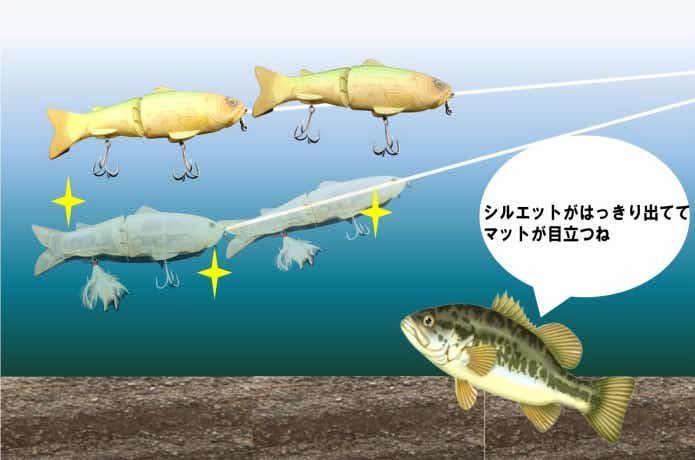

クリアカラーとマットカラー

ルアーにはクリアと呼ばれる塗装があります。これは光を透過させるカラーです。

逆にマットカラー。ベタ塗り系カラーとも呼ばれますが、これは光を透過させません。

ルアーを見る魚の観点から言うとこの2種類は大きく違います。

ルアーが動いている時

光を通すクリアカラーはキラキラ光って見えるのでシルエットがボヤけやすくなります。

光を通さないマットカラーは反対にシルエットがハッキリ出ます。

ルアーが止まっている時

光を反射させやすいクリアカラーは目立って見えます

光を通さないマットカラーは目立ちにくいです

反射(光沢塗装)

光を強く反射させるインサートプレートやホログラムシート、また光沢のある塗装を使ったルアーがあります。いわゆるフラッシング系で、キラキラとしたルアー達ですね。

少しの光でも遠くまで届けることができるので、マットやクリアカラーよりもより広範囲に強くルアーの存在を知らしめることができます。

また、ハイスピードで扱うとキラキラと光をまとうベイトフィッシュの演出も出来るので、そういったイメージで釣りをする時には欠かせない要素です。

実際に使える!カラーローテーション・選択術

ここまで読んできて、なるほど……とは思っても、実釣でどんなカラー選択をすれば良いのか迷ってしまうアングラーも多いでしょう。

塗装の種類でローテーションする

細かい色の選択肢はほぼ無限にあると思います。その全てをローテーションするのはとても時間が掛かってしまいます。

そう言う場合は色ではなく、塗装の種類でローテーションする方法があります。

透過するクリア、強烈に光を反射するフラッシング、シルエットがハッキリでるマット。

この3つの要素は、カラーの種類よりも大きな違いになり、いずれかが釣れなくても、いずれかが大爆釣と言うこともあります。

赤は赤!緑は緑!という考え方

バスフィッシングの基本はベイトにルアーを合わせていくこと。とするならばベイトフィッシュのカラーにそのまま寄せていくのもシンプルですが効果的です。

例えばザリガニの赤。バスと人間の見え方が違っていても、水深や状況で色が変わってたとしても、赤は赤という考え方もできます。

キラキラしているベイトフィッシュがメインベイトであればフラッシングやクリア系をチョイスするという考え方も効果的ですね。

同じように見える色はローテーションする必要なし?

例えばチャートカラーからホワイト、パープルからブルーへのカラーチェンジ。

バスが青色盲だとすると、バス目線ではこれらはほとんど同じカラーに見えている可能性があります。

「楽しみ」のあるカラー選択を

散々カラーに関して申し上げましたが、バスが言葉を持たない以上、カラー選択の正解を知ることは出来ません。

フィールドによって、天候によって、時間によって、水質によって、バスのコンディションによって、ひょっとするとバスの性格によっても、その選択は無限に存在するのです。

ならば「カラーなんて全部同じゃん!」と思ってしまうのも分かりますし、一つの答えとも言えます。

我々が出来る事と言えば「このカラーが釣れる!」という自信を持って投げる事だけ。

確固たる自信をつけたくば、やはり自分自身で様々なカラーを、様々な条件で試し、「実際に釣る」という経験を積まなくてはいけません。

それには途方もない時間がかかりますし、完全に理解するのは不可能にも思えてきます。

ただ、「もしかしたら、あの色の方が釣れるかも?」 少しでもそう思えたなら、思い切って試してみるのが吉かと思います。

赤を投げなければ、赤で釣ることは一生できないのですから。

カラー沼に陥らない為に!

悩み事の多いバス釣り。「カラー選択」も大事ですが、「ポイント選択」「ルアー選択」の重要度の方が高く、悩むのであればまずそちらであるべきと私は考えます。

なので、ヒットカラーを知るカラーローテーションは、ポイントや使うルアーが絞れている(実際に釣れている・釣れる可能性が非常に高い)時に試した方が良いでしょう。

バス釣りにおいて、フィールドやバスのコンディションについて全く掴めていない(全く何も釣れていない)状況でカラーローテーションをすると、ポイントが悪かったのか、ルアーが悪かったのか、カラーが悪かったのかの見極めが出来ませんのでご注意を!

ライタープロフィール

Always had high hopes.

I wanted Monsters,I want Monsters…

Put my past Trophy’s .I vie for new Trophy’s.2019:5100g

2020:5110g

2008:4800g

2019:4600g#sences#transcendencejp pic.twitter.com/DbNIWc6LNH— ビックリマン高田雄介 (@bikkurimantkd) April 7, 2020

海外釣行ツアーChillTrip所属のプロガイドであり、Transcendenceのロッドデザイナー。年間釣行日数は300日ほど。GTから近所の小魚まで淡水海水問わずになんでも釣ります。

国内での釣行はバスフィッシングがメイン。関東在住ながら琵琶湖のモンスターバスフィッシングが得意分野です。