スロージギングとは?

スロージギングはスローピッチジャークとも呼ばれ、ジギングの一ジャンルとして確立されたメソッドです。

ジギングの名手である佐藤統洋氏によって開拓され、西日本を中心に発展、近年はその人気が全国に普及しました。

本記事では、スロージギングのタックルや釣り方について元釣具屋の筆者が解説します。

これからスロージギングを始めたい方は、ぜひ参考にしてください。

スロージギングの定義

スロージギングは必ずしもジグをスローに動かすわけではなく、対象魚等によっては速いジャークも用います。

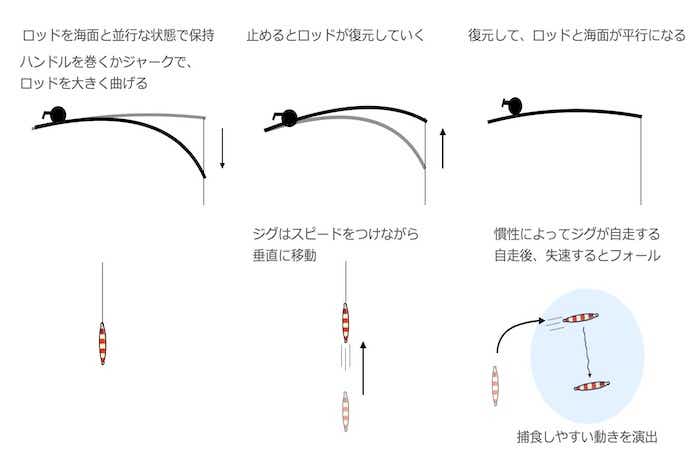

オーソドックスなジギングと異なるのは、高反発な専用ロッドを使い、ロッドの反発力でジグを動かす点です。

ロッドの反発力によってジグを自走させ、そこからフォールに移行することで、捕食しやすいベイトの動きを演出します。

また、ロッドがアクションをサポートしてくれるので、アングラーの疲労が少ないのも特徴です。

スロージギングは魚種不問!

一昔前までジギングといえば対象魚は青物でしたが、スロージギングの登場によって対象魚が一気に広がりました。つまり、多種多様な魚が釣れるということです。

ここでは、スロージギングで釣れる魚の一部を紹介します。

ジギングの対象魚としてお馴染みのブリは、スロージギングでも釣れます。

基本的には速い動きに好反応するものの、とくに低活性な個体にはスロージギングが効果的です。

カンパチは“スロージギングの最高峰”ともいえるターゲット。

屋久島やトカラ列島、室戸岬沖などの南方の深い海域では30kg以上のサイズも釣れます。

ブリやカンパチと同じく、ヒラマサもスロージギングで狙えます。

ハイピッチのジギングやキャスティングで狙うのが一般的ですが、スロージギングの注目度も上がっています。

近年大人気なのが、ビンチョウマグロ狙いのジギング。通称“トンジギ”。

ドテラ流しで300g以上のジグを使うことが多く、スピニングタックルよりも体力的な負担が少ないことがメリットです。

タイラバやエサ釣りのイメージが強いマダイですが、イワシなどのベイトフィッシュを捕食しているときはよく釣れます。

とくにマダイがボトムに付いている場合は、フォールを使えるスロージギングが有効です。

アマダイは上からヒラヒラ落ちてくるものや、ボトムからゆっくり浮上するものに反応します。

とくにスモールシルエットのジグでボトムを叩くようにアクションさせるのが◯。

オキメバル(ウスメバル・ハチメ)は、日本海の中深海ジギングではポピュラーなターゲットです。

水深100〜200m程度の砂地と岩礁が混ざるエリアに多く生息しています。

タヌキメバルはシロソイやマゾイとも呼ばれ、オキメバルと同じポイントでよく釣れます。

オキメバルは少し浮いているのに対してタヌキメバルはボトムにベッタリ付いているので、レンジを変えることで釣り分けも可能です。

アヤメカサゴは太平洋沿岸の水深100〜200m程度の岩礁域に多い魚です。

見た目は派手ですが毒は無く、美味しく食べられます。

マハタは砂地の中にある岩礁に多く、根から少し浮いていたり、根から離れてエサを追ったりする根魚です。

そのため、素早く底を切って少し上を探り、カサゴなどのベタ底にいる外道をかわしながら狙うのが有効です。

メダイはダルマとも呼ばれ、水深100〜200m程度の海域に生息しています。

とくに日本海側や伊豆諸島付近は個体数が多く、引きの強さは強烈。見た目に反して美味な魚です。

アカムツはノドグロの呼び名でも知られる高級魚で、中深海ジギングの代表的なターゲット。

水深100〜350m付近に生息しており、ボトムから1mをいかに丁寧に釣るかが大切です。

クロムツはアカムツと形が似ていますが、性質は大きく異なります。

アカムツより強いアクションに反応が良く、ジグを積極的に追うのでボトムから10m上のレンジでもヒットします。アカムツには及びませんが美味です。

キンメダイは太平洋側でよく釣れるターゲットです。

海域によっては水深400〜600mまで狙い、500〜1000gのジグを使うので相応のタックルが必要。小型なら水深300mほどのポイントでも狙えます。

チカメキントキは新潟以南、相模湾以南の水深100mより深い岩礁域に生息している魚です。

上から落ちてくるものによく反応する一方、ハリに掛かりにくい一面があります。

アラは“幻の魚”とも呼ばれる高級魚ですが、佐渡沖や北陸などの日本海側ではスロージギングで狙って釣れます。

九州方面ではクエをアラと呼ぶこともありますが、クエとは別種です。

タラは2〜5℃の低水温域を好み、通年低水温で安定する日本海側の水深300m付近に多く生息します。

水温が低くなる東北方面では100m以浅の湾内でも狙えます。根周りを回遊する性質が強いので根掛かり対策が重要です。

タチウオはフォールへの反応が非常に良い魚です。

ジグを飛ばしすぎるとラインブレイクのリスクが高まるので、スライド距離を抑えたジャークで誘います。

対象魚というわけではありませんが……

スルメイカはスロージギングの外道としてお馴染みの存在です。

この通り、回遊魚から根魚、小型魚から大型魚、浅場の魚から深海魚まで釣れるのがスロージギングの凄さ。

いろんな魚の習性を理解して、それを釣り方に繋げるのもスロージギングの楽しさですね。

また、超高級魚などの食べて美味しい魚が釣れるのも魅力でしょう。

スロージギングのタックル

ここからはスロージギングのタックルについて解説します。

ロッド

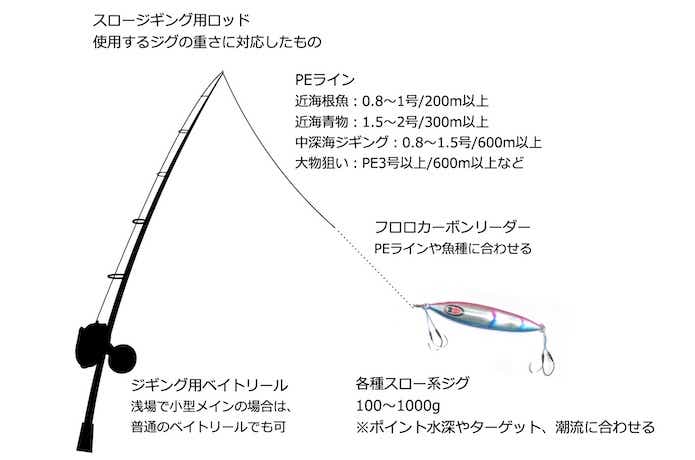

スロージギングには、スロージギング専用のベイトロッドが必要不可欠です。

ロッドが大きく曲がり込んでから反発力によって復元することで、少ない入力でもしっかりとジグを動かせる設計になっています。

硬さ(パワー)は、ターゲットや海域、ジグのウエイトに合わせて選んでください。

メーカーによって規格に若干の差はありますが、近海の青物や中深海の根魚であれば#3程度のロッドがオールラウンドに使えます。

ちなみに、ジグの操作性や感度の面からスピニングタックルはスロージギングに使われません。

シマノ グラップラーBB タイプスローJ B66-3

| 全長 | 1.98m |

|---|---|

| 自重 | 125g |

| 継数 | 2本 |

| 仕舞寸法 | 150.2 |

| ルアー重量 | MAX260g |

リール

ロッドと同じく、リールのサイズに関しても対象魚や海域を考慮して選びましょう。

近海の青物や根魚、中深海の場合は、シマノのオシアジガー1500〜2000番やオシアコンクエスト300番、ダイワのソルティガ15番やソルティガIC300番が適します。

アマダイやタチウオなど、浅場で小型の魚を狙う場合は、タイラバで使うような150〜200番のリールでもOKです。

ディープエリアのカンパチや超大型根魚、マグロを狙う場合はオシアジガー2000〜4000番、ブルーヘブンやマーフィックスといったレバードラグリールが必要です。

シマノ オシアジガー Fカスタム 1500HG

| ギア比 | 6.4 |

|---|---|

| 自重 | 430 |

| 最大ドラグ力 | 7kg |

| 巻取り長さ | 98cm |

| PE糸巻量(号-m) | 2-500 |

ライン

PEラインも対象魚や海域によって、適した太さと巻き量は変わります。

例を挙げると、中深海の根魚ジギングは0.8〜1.5号、近海青物なら1.5〜3号、カンパチやマグロは3号以上が目安です。

巻き量に関しては、最低でも水深の2倍以上を巻くようにしてください。

サンライン PEジガー ULT 4本組 1.2号 600m

スロージギングのメタルジグ

スロージギングはフォールでのアピールを主体とするので、水の抵抗を受けやすいように、片面フラット形状(左右非対称)のセンターバランスに設計されているジグが多いです。

ジグのウエイトは「水深の2倍程度が目安」とも言われますが、急潮流や二枚潮の状況では3倍以上のウエイトが必要なことも。

形状はセミロング系かショート系に大別され、セミロング系は引き抵抗が少なく(潮抜けが良い)、ショート系は潮受けが大きいことが特徴です。

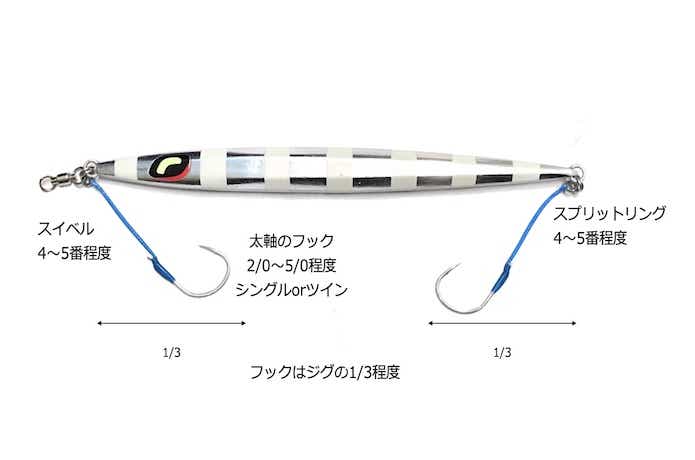

フックセッティング

スロージギングと一口に言っても、対象魚が多いのでフックセッティングも魚種に合わせることが大切です。

ただし、どの魚を狙うに当たっても共通するのが、フックを前後にセットすること。

フォール中にフックがパラシュートのような役割を果たすため、前後に付けることでフォール中のアクションが良くなります。

また、フォール中にバイトするとリアフックに掛かりやすくなることも、リアフックが必要な理由です。

例えば、アカムツなどの中深海の魚を釣る場合は、貫通力の高い細軸フックを前後が被るくらいに長くセットします。

中深海の小型魚はジグを丸呑みするような食い方はしないので、アタックしてきた魚にフックを絡め、ジグの重さを利用してフッキングさせるセッティングです。

スイベルやリング類は、深場での引き抵抗を少なくするために、できるだけ小さなものを選びましょう。

青物を狙う場合は、ファイト中に曲げられないように太軸フックを選択するのがセオリーです。

青物はジグの頭付近を吸い込むようにバイトしてくるため、アシストラインを短くすることで、フックが口の中に吸い込まれやすくなります。

フロントフックに掛かることが多い魚ですが、フォール中のバランスをとるためにリアフックも付けるのが基本です。

スロージギングの釣り方

ロッドを脇挟みするのではなく、グリップエンドを肘に当ててジャークするのが基本です。

肘に当ててロッドを保持することで、脇挟みよりも可動域が広くなり、感度も良くなります。

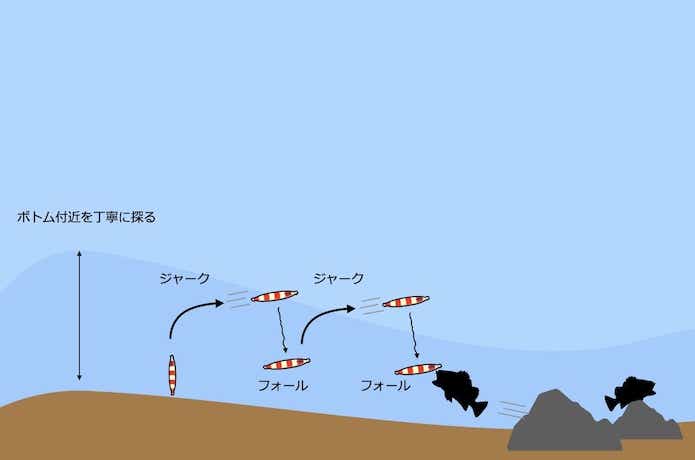

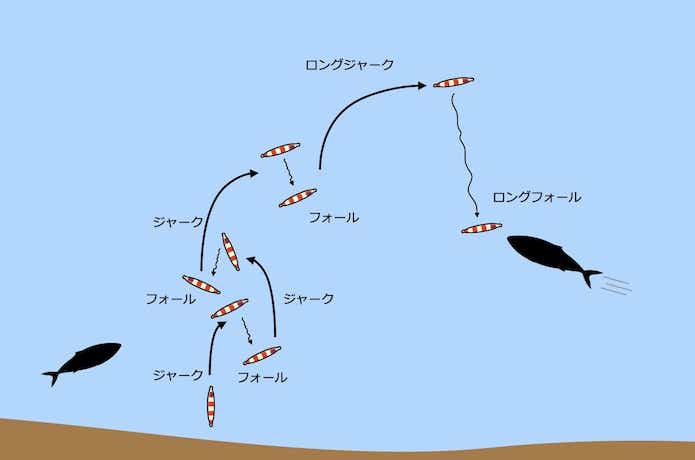

アクションにおいて重要なのは、ジャーク後にロッドが復元しきったタイミングで、ロッドを下げて(ラインテンションを抜いて)フォールさせること。

ジャーク中もしくはジャーク後にハンドルを巻くことで、ジグのレンジが変わります。

ジグの操作は、対象魚の習性や遊泳力を理解した上で行うのが重要です。

例えば、遊泳力が強くなく、捕食するテリトリーが狭い根魚に対しては、レンジの変化を抑えてボトム付近を重点的に狙います。

根魚は基本的に上方向を見ており、落ちてくるものに対して反応を示すため、ジグをしっかりフォールさせることが大切です。

スローピッチジャークは狭いレンジを丁寧に探れるので、底棲性の魚類には非常に効果的といえます。

青物は遊泳力が強く、速く動くものを積極的に追う性質があります。

ゆっくりと動かすだけでは見切られることも多くなるため、速いジャークでしっかりと追わせたうえで、フォールで喰わせの間を与えましょう。

単調なワンピッチでは見切られたり、喰わせるタイミングが少なかったりしますが、フォールを組み合わせることで反応を得られることもあります。

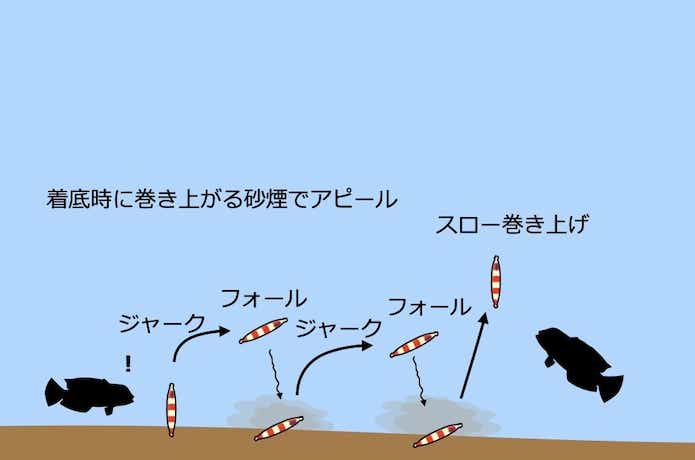

アマダイやカレイ、レンコダイ、ホウボウなどの砂底にいる魚に対しては、根魚と同様にボトムを丁寧に探ります。

砂底に住む魚は砂煙に寄ってくる性質があるため、ジグでボトムを叩いて砂煙を上げるのが有効です。

砂煙の中にはエサがあると思っているので、砂煙の中でジグを止めておくような誘い方もよく効きます。

なんでも釣れるジギングです!

スロージギングは対象魚が本当に幅広く、1年を通してさまざまな魚を狙えます。

また、一部の大物や深海狙い以外は身体的な負担も大きくないため、誰でも楽しみやすい釣りだといえるでしょう。

非常に奥の深い世界が広がっているので、ぜひスロージギングに挑戦してみてくださいね!