オヤニラミの生態や習性をしっかり学ぼう

オヤニラミの生息地、東京の多摩川水系にも定着……?

オヤニラミは、スズキ目ケツギョ科オヤニラミ属に分類される日本では珍しいスズキ目(仲間)の純淡水魚です。

オヤニラミは京都府以西の本州・四国・九州に生息しています。「なんだ、西日本の魚かー」。そう思った方々はちょっと待ってください。

国内外来生物として、僕が知るだけでもオヤニラミは東京都・多摩川水系、愛知県・庄内川および矢作川水系、岐阜県・長良川水系、滋賀県・野洲川水系など局所的に定着しています。

これらの河川では、外来魚ながらも狙って釣ることができる程、生息数が増えてしまっています。

オヤニラミの生態と寿命

オヤニラミは、河川の中流から下流の水草やヨシが茂った流れの緩やかな環境に生息しています。

透明度が高く、水質が比較的良い場所に生息し、川底は砂礫(されき)や砂泥(さでい)を好みます。

カワムツやムギツク、オイカワやアブラハヤなんかが同所的に見られる水域ですね。

オヤニラミの寿命は……?最大13cmまで成長

オヤニラミは縄張り意識の強い魚であり、群れを形成することはなく単独生活を送ります。

オヤニラミの寿命は4年から6年が一般的で、最大で11cm〜13cm程度まで成長します。

オヤニラミの食性

強い肉食性であるオヤニラミの主食はエビや小魚といった生き物です。ミミズや小さなヤゴなど水棲昆虫も食べます。

いずれにしても、野生のオヤニラミは死んだ物に対してはあまり興味を示しません。

オヤニラミの繁殖生態と名前の由来

オヤニラミは、ヨシの根本などに作った巣に産卵し、卵をオスが守る性質を持っています。

5月から6月の繁殖期になると親であるオスのオヤニラミはとても狂暴となり、巣に近づく生き物を徹底的に排除しようと鰓蓋(えらぶた)を大きく広げて威嚇します。

このように、親が睨みを効かせて卵や稚魚を守る生態が「オヤニラミ」という名前の由来になったと言われています。

チャームポイントである鰓蓋にある模様「眼状紋(がんじょうもん)」は、魚のみならず様々な生き物に備わる模様です。天敵を脅かしたり、急所への攻撃を回避するためと考えられています。

ちなみに、オヤニラミが鰓蓋を広げた姿を真正面からみると、目が四つに見えるため、岡山県では「よつめ」と呼ばれたりもします。

絶滅危惧種としてのオヤニラミ

2020年現在で環境省が定めたレッドリストによると、オヤニラミは絶滅危惧ⅠB類(EN)に指定されています。

これは“近い将来における野生での絶滅の危険性が高い”ということを示します。

ランクとしては最も危機的な状況から5番目となり、他にはウナギやアカメが該当します。

地域によっては、河川整備や集中豪雨による洪水などにより環境が悪化し、オヤニラミの生息数が減少しているため保護活動を行っている場合があります。

関西以西でオヤニラミ釣りや採集を行う場合は、必ず保全状況を確認しましょう。

国内外来種としてのオヤニラミ

絶滅危惧種の顔をもつオヤニラミですが、滋賀県以西の各地では、在来生物を脅かす外来生物として脅威となっています。

国指定の天然記念物“ネコギギ”が生息する東海地方の河川では、オヤニラミの駆除を目的とした調査が行われています。

しかしながら、素人が寄ってたかって沢山捕ろうとすると、他の生物の混獲や水生植物を痛めるような環境破壊など……。

意外な形で悪影響を及ぼしてしまう可能性があるため、駆除活動は専門家にお任せしましょう。

大事なことは、野外に絶対放流しないこと!

釣ったオヤニラミを飼育したり、その場でリリースすることは、2020年5月時点では禁止されていません。

我々が守らないといけないルールは、別の川にオヤニラミを放流しないことです。

※在来地域でも、イワナと同様(記事はコチラ)に河川によってわずかに異なるため絶対に移送放流はやめましょう。

※滋賀県ではオヤニラミを飼育する際に届け出が必要です(滋賀県HP)。

小難しいことを長々と失礼しました。魅力的な魚ですが、扱いを間違えると大きな問題となってしまうので、ぜひこの機会に学んでいただければ幸いです。

さて、いよいよミクロのゲームフィッシュ「オヤニラミ」フィッシングについてご紹介させていただきます!

オヤニラミを釣ってみよう!まずは餌を使って穴釣りで!

オヤニラミが釣れる時期

季節的な回遊を行わないオヤニラミは、一年を通して生息地を大きく変えません。

とはいえ、釣るとなると活性の高い時期が良く、5月から10月がオススメですよ!

オヤニラミを釣りやすいポイント

ヨシや水草が大好きなオヤニラミですが、釣りで狙うには少し人間不利な環境です。

そこでオススメなのが、流れが緩やかな場所に設置されている消波ブロックです。

オヤニラミの生息するポイントの見つけ方

物陰からほんの少し出たところでサスペンドしていることが多いオヤニラミを、偏光グラスを着用し注意深く探してみましょう。

覗きこむと物陰に「すぅ~っ」と逃げてしまいますが、ランダムに素早く逃げ惑うカワムツやアブラハヤと違い、オヤニラミは目的の場所に一直線に逃げていきます。

また、オヤニラミのシルエットは黒くて丸っこいので比較的見分けやすいかと思います。

一匹見つけられれば周囲数十メートルの範囲に何匹かいるはずですよ。

オヤニラミ釣りの仕掛け

オヤニラミ釣りで使うタックルは、のべ竿でも良いですし、メバルロッドやバスロッドのULクラスでも良いでしょう。

道糸はナイロンやフロロ3lb(0.8号)程度で十分です。

オススメはダウンショットリグですが、スプリットショットリグでも良いでしょう。

釣れるオヤニラミの平均的なサイズは6~10cm程度ですので、針はマス針の極小サイズを用意しましょう。

ハヤブサ DSR132 ダウンショット #8

流れや水深によってガン玉を変えられるように、各サイズセットの商品がオススメですよ。

デュエル ガン玉セット

オヤニラミ釣りの餌は、あの万能エサ

オヤニラミ釣りの餌は、ミミズ一択でしょう。市販されているものであれば、最も小さいサイズを選んでみてください。

アブラハヤやカワムツなど様々な外道が邪魔してきますが、それはそれで楽しみながら釣りましょう。

オヤニラミ餌での釣り方

オヤニラミは、上からゆっくり落ちてくるものに良く反応するものの、着底すると興味を示さなくなってしまうことが多いです。。

ダウンショットが良い理由として、オモリが着底してから餌をピタっと止めやすいんですね。

フォールでオヤニラミが物陰からチェイスしてきたら、焦らずそこから10cmくらいの距離で止めてみましょう。

ミミズが動いてくれるので誘わなくてもパクっと食ってきますよ! 早合わせは禁物。ミミズが消えてから引き上げましょう!

オヤニラミをルアーで狙う“通称:ニラミング”

ちょっと難しいけど大きな達成感が味わえます

オヤニラミを見つけられれば簡単に釣れる餌釣りに対して、ルアーでのオヤニラミ釣りはちょいとテクニカルになります。

基本的にサイトフィッシングなので、チェイスの度に味わうドキドキ感はたまりません!

特にハードルアーで釣れた時の感動は大きいですよ!

オヤニラミ用のルアー

僕がよく使うのは、サスペンドミノー、トラウト用の極小ルアーやスプーン、そしてワームです。

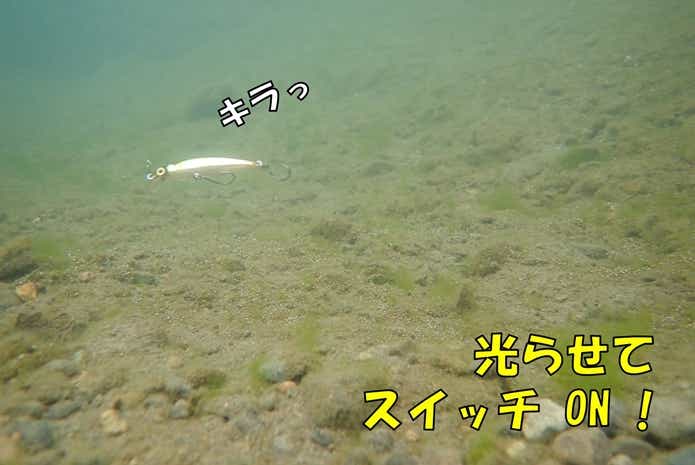

プラグはフラッシングが重要ですよ!

手堅くワームで食わす

アジング用のワームが良いでしょう。

もちろん、味と匂いがついたガルプが一番オススメですが、オヤニラミは生きた餌を好んで捕食するため、ガルプでなくても釣果は望めます。

できるだけ、小さく細い物を選びましょう。ちなみに僕は2インチのベビーサーディンは尻尾だけを千切って使います。

ガルプ! ベビーサーディン 2インチ

カラーは視認性の良い白や蛍光色とクリア系の2色を用意しましょう。

リグはジグヘッドかダウンショットが良いですよ。

基本的にはテトラや倒木などに真上からアプローチしましょう。

スローフォールで反応させたら、オヤニラミより若干高い位置を意識して小さくシェイクで食わせましょう。

難易度高め!ハードルアーで“ニラミング”

オヤニラミ釣りで使うミノーは4~5cm。僕たちはマイクロミノーと呼びますが、オヤニラミにとってはジャイアントベイトです。

この釣り方は、ビッグベイトを使ったバス釣りやアカメ釣りに近いものを感じます(あくまで個人的感想ですw)。

写真のオヤニラミは、僕の自己記録である13cmの超ド級の大物オヤニラミです。ウェーダーを履いて汗だくになりながらヨシ帯に分け行り、ミノーに「ドンっ!」とバイトした時のドキドキ感は今でも覚えています。

ハードルアーでオヤニラミを釣る為のコツ“ガン玉”を追加してみよう

ミノーをはじめとするハードルアーでオヤニラミを釣る場合、フォールに加えて水中で「ピタッ」と止められるかどうかが重要です。

僕は、サスペンドもしくはスローフローティングタイプのミノーにガン玉を付けて使用しています。

オヤニラミがチェイスしてもバイトに至らない場合は、一度ルアーを止めてオヤニラミの様子を観察しましょう。

魚体を斜めに傾けるような仕草があればやる気満々の証です。どうにかして大きな獲物を食ってやろうと必死に考えています。

キラッとルアーをフラッシングさせ、再びポーズを入れましょう。ルアーの挙動が止まる寸前に頭を狙って激しくバイトするはずです!

スミス ルナTR LUNA TR 47SP

釣ったオヤニラミを飼育してみよう

観賞魚としてのオヤニラミの魅力

オヤニラミは、うまく飼育すると人の顔も覚えるほど、賢く懐きやすい魚です。

また、活き餌を果敢に追いかけて捕食する姿は、水槽で観察していても興奮しますよ。

寿命も5年前後とそれほど長くないため、最後まで看取る覚悟で飼育してみてはいかがでしょうか?

必要な飼育道具を事前に用意しよう

魚を飼育するためには、飼育水が必要不可欠です。

いくらカルキを抜いたからといっても、新品の水槽と新品の水では水質を安定させてくれるバクテリアがいませんので、魚を飼育するには適していません。

オヤニラミに限らず、釣ってきた魚を飼育する場合は、釣行2週間前を目安に魚がいない状態で水槽を立ち上げ、飼育水を作っておきましょう。

どうしても急ぐ場合は、市販のバクテリアを入れても良いでしょう。

コトブキ工芸 すごいんです バクテリア

オヤニラミを飼育するには60cm水槽が適してます

オヤニラミは最大で13cmと小型の観賞魚ですので、30cm規格水槽(横30cm、奥行き18cm、高さ24cm)でも理論上は飼育可能です。

しかしながら、水槽が小さいということは水量が少ないことを意味しますので、水が汚れるのが早くなり水替え頻度を高くする必要が出てきます。

オヤニラミを飼育する場合は、最低でも45cm規格(横45cm、奥行き、24cm、高さ30cm)、管理の面や魚に掛かるストレスの面を考慮すると60cm規格(横60cm、奥行き30cm、高さ36cm)が理想と言えるでしょう。

コトブキ工芸 プログレ600 60cm水槽セット

釣ったオヤニラミを持ち帰るための道具

オヤニラミは、淡水魚の中でもとりわけ酸欠と高水温に弱い魚です。特に夏場は気を使う必要があります。

オヤニラミの輸送には、シラサエビなどを活かしておく活かしクーラーがオススメですよ。

タカミヤ H.B concept 活かしクーラー 角型 2.2L

エアレーション(ブクブク)も忘れずに用意しましょう。

ニッソー 乾電池式エアーポンプ α-B2 防滴型

オヤニラミを複数飼育“混泳”させる際の注意点

魚を飼育していると、どうしてもお友達を一緒に入れてあげたいと考えてしまいますよね。

ですが、オヤニラミは縄張り意識が大変強いため、単独飼育をオススメします。

といいながらも、魚の性格も一匹一匹異なります。おとなしい個体であれば、流木や土管と言った隠れ家を作ってあげることで、混泳が成功する場合もあります。

混泳をさせる場合は、喧嘩が発生したら、もうひとつ水槽を立ち上げる覚悟を持って挑みましょう。

釣ったオヤニラミを飼育!注意点①:水温を合わせましょう

連れ帰ってきたオヤニラミを、すぐに水槽に入れたい気持ちは重々分かります。僕も小さいころ、水槽へ直接投入して魚を弱らせたことがあります。

クーラーボックスと水槽の水温が1度以上違う場合は、必ず水温合わせを行いましょう。大きめのビニール袋にたっぷりの川の水とオヤニラミを入れて水槽に浮かべましょう。

水の量と水温差次第ですが、15分から30分で一定となります。酸欠にならないようにエアレーションも忘れずに入れましょう。

テトラ デジタル 水温計 ホワイト WD−1 水槽用

オヤニラミの適水温は15℃から27℃と言われています。30℃を超えると危険ですので、その場合はエアコンを付けたり、水槽用ファンを使用しましょう。

GEX アクアクールファン 水槽用冷却ファン

釣ったオヤニラミを飼育!注意点②:水質を合わせましょう

まず、川の水を1/3程度捨てます。そこに同量の水槽の水をエアレーションのチューブなどを使ってゆっくり追加します。

30分ほど時間をかけながら水替えを3回繰り返したら、オヤニラミだけを水槽へ入れてあげましょう。

釣ったオヤニラミを飼育!注意点③:餌は何をあげる?

野生のオヤニラミは、なかなか人工飼料を食べてくれません。

はじめは、餌用の生きたメダカを与えましょう。

1ヶ月もすると懐いて餌の落ちてくる場所を学習しますので、冷凍赤虫やクリル(乾燥エビ)をいつもと同じ場所から与えてみましょう。

テトラ クリル−E 100g

赤虫やクリルを落ちパクしてくれるようになれば、ルアーで釣るかのようにカーニバルなどの配合飼料を間違わせて食べさせましょう。

一度食べれば味と栄養価を学習し、餌付いてくれることが多いです。

※個体によっては活餌しか食べない個体から、すぐに配合飼料を食べてくれる個体までさまざまです。

キョーリン ひかりクレスト カーニバル

責任を持って最後まで飼育しましょう

こんなにも長い文章を最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。

皆さまには、改めてお願いする必要はないことだと信じていますが、生き物は最後まで看取る覚悟を決めてから飼育を始めましょう。

上手に飼えなかったり、病気や怪我しちゃってかわいそう。だから逃がしてあげよう……は絶対にダメです。

野生で生きる生き物のためにも、ご協力よろしくお願いいたします。

筆者紹介

山根 kimi ヒロユキ

初めての1匹を求めて世界中何処へでも行く怪魚ハンター山根ブラザーズ(兄)。

餌・ルアー問わず、もはや釣りに限らず。ガサガサや漁業者と協力してまでも、まだ見ぬ生き物を追い求め、日々水辺に立っている。

時には大学で研究対象魚として……時には熱帯魚店の店員として、様々な魚の飼育経験を培い、20年以上何かしらの魚を飼育しているアクアリストとしての顔も持つ。

どえらい魚を獲った!もはや釣りを越えて!色んな人と繋がって!特大天然メコンオオナマズ! 240 cm175 kg 捕獲です!!ホント色んな人に助けられてこの魚と出会うことができました!メコンオオナマズに関わる全ての人に感謝でいっぱいです!! pic.twitter.com/JHWpNdLAvX

— 山根ブラザーズ(兄)@kimi (@chillkimi) September 16, 2017