エレベーター仕掛けについて

エレベーター仕掛けとは、青物やヒラメなどを狙う泳がせ釣り(ノマセ釣り)用の仕掛けで、ウキが付いておらずハリス部分が遊動式になっていることが特徴です。

置き竿で使えるシンプルな仕掛けなので難しい操作も必要なく、初心者の方でも手軽に大物を狙えるのが魅力。

本記事では、エレベーター仕掛けの作り方や使い方を詳しく解説しますので、ぜひ参考にして大物釣りにチャレンジしてみてください。

エレベーター仕掛けの作り方

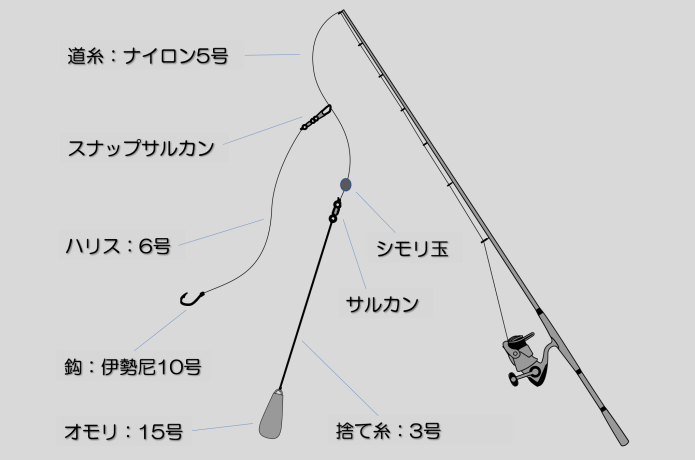

エレベーター仕掛けを作るのに必要なアイテムは以下の通りです。

①シモリ玉(スナップサルカンのスナップ部分より大きいもの)

②オモリ(10号〜20号程度)

③ハリス(4号〜5号程度、ブリ狙いの場合は6号〜8号程度)

④鈎(伊勢尼8号〜11号など)

⑤スナップサルカン(小さ過ぎないもの)

⑥サルカン(小さ過ぎないもの)

⑦捨て糸(道糸より細い糸。素材はナイロンでもフロロでも可)

ここからは、上記のアイテムを使ってエレベーター仕掛けを作る手順を解説していきます。

手順1. 捨て糸部分の作り方

オモリ、スナップサルカン、サルカン、捨て糸を準備します。

オモリ側にスナップサルカン、道糸と接続する側にサルカンを結束してください。

捨て糸の長さは1メートル前後を目安にしましょう。

手順2. ハリス部分の作り方

鈎、スナップサルカン、ハリスを準備し、ハリスの両端に鈎とスナップサルカンを結束します。

ハリスの長さは1メートル前後がおすすめです。これ以上短くすると喰いが悪くなり、長くすると絡み等のトラブルが増えてしまいます。

エレベーター仕掛けの使い方

ここでは、仕掛けの投入方法から魚を釣り上げるまでの一連の動作を解説します。

手順1. 捨て糸と道糸を接続

捨て糸を付けたオモリと道糸を接続します。

この時にシモリ玉を道糸側に通しておき、ハリス側のスナップサルカンが捨て糸側のサルカンを通り抜けるのを防止しましょう。

そして、この状態で適当なポイントに投げ込み、糸フケが潮流に流されないようにリールを巻いて道糸を張っておきます。

手順2. エサを投入する

エサを鈎に掛けます。背中に掛けるか鼻に掛けるかは、お好みでOKです。

余談ですが、エサは弱りにくいアジやウグイがおすすめ。イワシは喰いが良いのが利点ですが、弱りやすくて交換頻度が高いので玄人向きです。

エサを鈎に掛けたら、スナップサルカンを開けて道糸部分を通し、再びスナップを閉じ、そのまま海中にエサを滑らせていきます。

あとは、エサの魚まかせに泳がせるだけです。

手順3. アタリがあるまで放置

エサを泳がせている間は、ドラグを緩めてアタリを待ちます。ドラグは軽く引っ張って糸が出ていくぐらいの設定にしておきましょう。

ドラグを締めっぱなしにしていると、魚が喰って走った時に竿を持っていかれてしまいます。

手順4. アワセ

魚が喰いついて走ると、ドラグが滑って糸が出ていきます。しかし、焦ってすぐにアワセるのは禁物。

ドラグをしっかり締めて、糸フケがある場合はゆっくり巻き取って仕掛けを張るようにしておき、少し待ってもまだ走るようなら大きく竿を煽ってアワセます。

竿に魚の重みが乗ったら落ち着いてやり取りをしましょう。

エレベーター仕掛けのメリット・デメリット

泳がせ釣りには、ウキ釣り仕掛けや胴突仕掛けも用いられます。

それらと比較した際のエレベーター仕掛けのメリットを把握しておき、適切な仕掛け選びをできるようにしましょう。

メリット

▼ エサが外れにくく、弱りにくい

エレベーター仕掛けはエサを付けたまま投げることがないため、キャスト時や着水時にエサへのダメージが少ないのがメリットです。

また、ハリスが固定されていないのでエサの魚は自由に泳ぎまわることができ、余計な体力の消耗を抑えられます。

▼ 仕掛けが流れにくい

オモリが底についた状態で道糸を張るため、エサが移動する範囲は竿先からオモリまでの直線上だけになります。

ウキ釣りとは異なり、風や潮流、エサの動きによって仕掛けが移動することがないため、人が多い場所でも隣の人と仕掛けが絡む心配がありません。

デメリット

▼ タナのコントロールが困難

エサが自由に泳げることで、狙いのタナまで潜らない状況も発生してしまいます。ヒラメなどの底にいる魚を狙う場合や、青物が底で釣れている状況では、不利な場合も。

ハリスのスナップサルカン部分にオモリを接続すれば底を狙いやすくなりますが、エサは弱りやすくなります。

▼ 根掛りやすい

オモリを底に置く釣りなので、根が荒い場所では根掛かりを避けることは困難です。そういったポイントではオモリは多めに用意しておきましょう。

エレベーター仕掛けのタックル

ロッドの操作などは多くないため、引きの強い魚に対応できるタックルであればどんなものでも使えます。

エレベーター仕掛けを使用する際の標準的なタックルを紹介します。

ロッド

対象魚に応じたパワーがある竿ならば、エサ釣り用の竿もルアーロッドも使えます。

青物を対象魚とした場合、2号〜4号程度の磯竿、投げ竿、ショアジギングロッドなどがおすすめです。

ダイワ リバティクラブ 磯風 3号-45遠投

リール

巻き取る力が強い、大きめのスピニングリールを用意しましょう。4000番〜5000程度のものが適切です。

ダイワ レブロス LT5000D−CH

道糸

道糸は、ナイロンラインとPEラインのどちらも使えます。ナイロンラインの場合は4号〜5号程度、PEラインの場合は2号〜3号程度を目安にしてください。

ライントラブルなどを想定すると、どちらも150メートル以上巻いておくと安心です。

サンライン オールステージ 150m 4号/16LB

おすすめの仕掛け

「自作は難しそうだな……」という方に向けて、市販のエレベーター仕掛けを集めました。

堤防ぶっ込みのませ仕掛(オーナー)

シンプルなエレベーター仕掛けです。ケイムラフックとシモリ玉の替わりにビーズが採用されているので、アピール力が高くなっています。

オーナー 堤防ぶっ込みのませ H-6262

のませ獲りエレベーター(まるふじ)

1本鈎では掛けることが難しいイカにも対応した仕掛けです。秋にアオリイカが多い場所などでは特に活躍します。

マルフジ のませ獲りエレベーター

置いておくだけで釣れる!

ウキ釣りほどトラブルが多くなく、タナの調整も不要なエレベーター仕掛は、誰でも手軽に扱えるのが魅力です。

のんびり置き竿で大物が釣れるので、「とにかく大きな魚を釣ってみたい」という方には最適な釣り方だと思います。

ぜひ、本記事を参考にしてエレベーター仕掛けにチャレンジしてみてくださいね!