サビキ釣りとは

サビキ釣りは、魚を自分の足元に集めるためにコマセ(寄せ餌)を撒きながら、バケ(疑似餌)が付いた複数の針を使って効率的に魚を釣る釣法です。

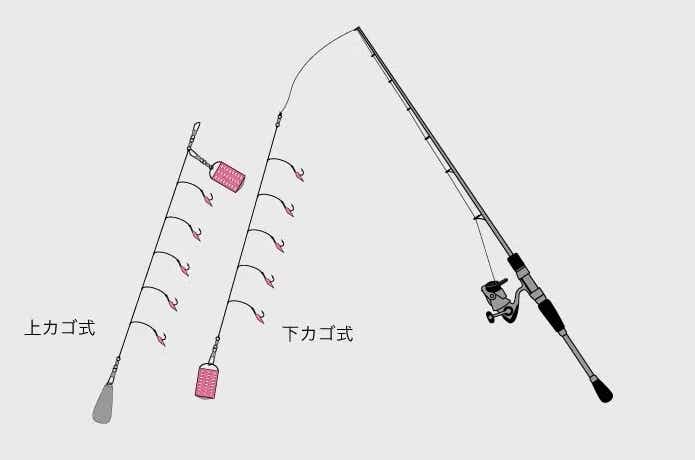

上カゴ式・下カゴ式のサビキ仕掛けイメージ

針に餌を付ける手間がなく、仕掛けを足元に落とすだけでアジやサバといった美味しい魚が手軽に釣れるため、海釣りビギナーやファミリー層にも大人気。

山根

針が複数あるから一度に何匹も釣れることも!手軽に美味しい魚が釣れるのがサビキの醍醐味です。

定番ターゲットとその共通点

サビキ釣りでよく釣れるのは、アジ・イワシ・サバ・サッパ・コノシロ・サヨリといった魚です。

地域によってはカマスやタカベ、チカ、グルクン、サンマなども狙えます。

これらの魚は群れで行動し、時期や時間帯によって広く回遊するという特徴があります。

サビキ釣りに適した釣り場の探し方

潮通しの良い漁港や堤防、水深が3〜5m以上ある場所が好適。

ただ、地図だけで探すのは難しいので、「地名+サビキ+釣り場」でネット検索するのがオススメです。

また、釣り場に着いたらまず全体を見渡してみましょう。広い釣り場では釣れるポイントに偏りがあるので、サビキ釣りをしている釣り人を探し、挨拶を交わしながら釣果を尋ねてみると良いですよ。

良く釣れる時期と時間帯

サビキ釣りでたくさん魚を釣るためには、釣り場選びと同じくらい「時合(じあい)」が大事です。時合とは、魚が良く釣れる時間や季節のことを指します。

サビキ釣りは工夫しだいで一年中楽しめますが、初心者にオススメのシーズンは、水温が上がる6月〜9月ごろ。魚の活性が高まり、釣れやすくなる時期です。

釣れる時間帯は「朝マズメ(明け方)」と「夕マズメ(夕方)」がとくに狙い目。

山根

そのほかにも、潮の満ち引きによって魚が動く「上げ潮の時」や「潮が止まる前後」にも良く釣れるタイミングが訪れることもあります。

サビキ釣りの極意=予習(情報収集)

サビキ釣りで釣果を稼ぐ一番の近道は、「釣れている場所で的確な仕掛けを使う」ことです。

活性の高い魚の群れに遭遇できれば釣り未経験者でも沢山釣れますが、魚の来遊がなかったり、仕掛けが違っていたりするとベテランでも苦戦することがあります。

山根

釣具店の釣果情報に加えて、SNSやYouTubeも参考になりますよ!

所作も大事

釣り未経験者でも手軽に沢山釣れるサビキ釣りですが、簡単とはいえ、覚えておきたい所作がいくつかあります。

何も知らずにサビキ釣りを始めてしまうと、すぐに仕掛けが絡まってしまったり、1人だけ釣れなかったり、他の人に迷惑をかけてしまったりしますので注意が必要です。

山根

後ほど紹介する一連の動作をイメージしておくことで、釣り場でのトラブルを防ぎやすくなります。

サビキ釣りに使う道具と仕掛け

竿の種類と長さ

撮影:TSURI HACK編集部

竿の長さは3m前後が扱いやすく、リールとセット売りされている堤防万能タックルで充分楽しめます。

磯竿を用意される場合は2〜3号、ルアーロッドの場合は長さのあるシーバスロッドやエギングロッドでも楽しめます。

リールは2500〜3000番、道糸はナイロン2〜3号が適していますが、ルアータックルを流用する場合はPEライン+リーダーでも問題ありません。

プロックス わくわくサビキセットSG 270

| 付属品 | 竿・リール・仕掛け・ケース・ハサミ |

|---|---|

| 全長 | 2.7m |

| 継数 | 6本 |

| 仕舞寸法 | 69cm |

| 自重 | 217g |

| 糸 | ナイロン3号 |

仕掛けの扱い方とセット仕掛けについて

針が6〜7本も付いていると「なんだか難しそう……」と感じるかもしれませんが、じつはとても簡単。どの仕掛けも、糸を結ぶのはたった1カ所だけなのでご安心ください。

パッケージの指示に従って、ゆっくり釣り糸を引き出すだけで仕掛けの準備は完了します。

また、サビキ釣りに使う「カゴ(エサ入れ)」がセットになった便利な仕掛けも市販されているので、初心者の方にぴったりです。

とくに釣りが初めての方や、小さなお子さんには、針が3〜5本付いた、長さ60〜100cmくらいの短めの仕掛けがオススメですよ。

ダイワ 快適職人サビキセット ソフトアミエビ5本下カゴ式

| 針数 | 5本 |

|---|---|

| 針サイズ | 0.5 - 8号 |

| ハリス | 0.8 - 2号 |

| 幹糸 | 1.5 - 4号 |

| 全長 | 100cm |

| 付属品 | サビキ仕掛, 下カゴ |

針の大きさについて

サビキ仕掛けを選ぶ時に、まず注目してほしいのが「針の大きさ」です。

僕のオススメは、“迷ったら小さめを選ぶ”こと。釣り針は「小は大を兼ねる」と良く言われていて、小さい針の方が魚が食いつきやすいことが多いんです。

下の目安を参考に、実際の釣果情報とあわせて針のサイズを選んでみてくださいね。

| 魚の大きさ | オススメの針サイズ |

|---|---|

| 約10cm前後 | 3〜4号 |

| 約15cm前後 | 5〜6号 |

| 約20cm前後 | 8号前後 |

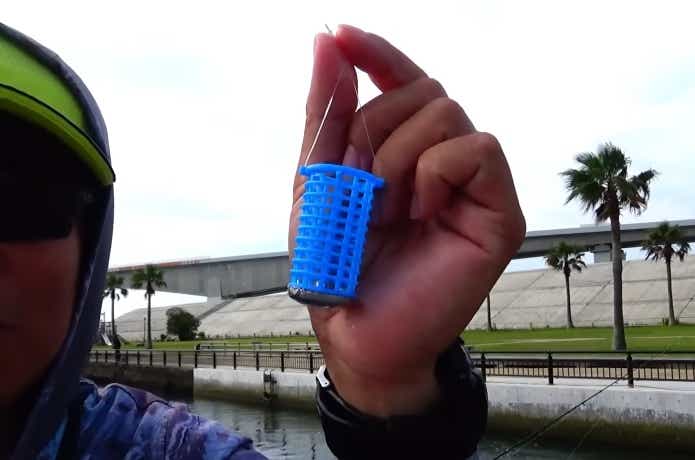

コマセカゴの種類

サビキ釣りでは、「コマセ」と呼ばれる寄せ餌(撒き餌)を海に撒いて、アジやイワシなどの魚を自分の近くに集めて釣ります。

このコマセを撒くために使うのが「カゴ」と呼ばれる道具です。カゴにもいくつか種類があり、釣り場や状況に合わせて使い分けます。

▼下カゴ

オモリと一体になった「下カゴ」は、最もオーソドックスで扱いやすいタイプのカゴです。

サビキ仕掛けの一番下に取り付けて使い、初心者でも扱いやすいため、まずはこの「下カゴ」を使った釣りから始めるのがオススメです。

| メリット | ・扱いが簡単で仕掛けが絡みにくい |

| デメリット | ・コマセの出る量を調整できないため、水深が深いと海底まで届かないことがある |

マルシン ドンブリカゴ

| サイズ | S, M, L |

|---|

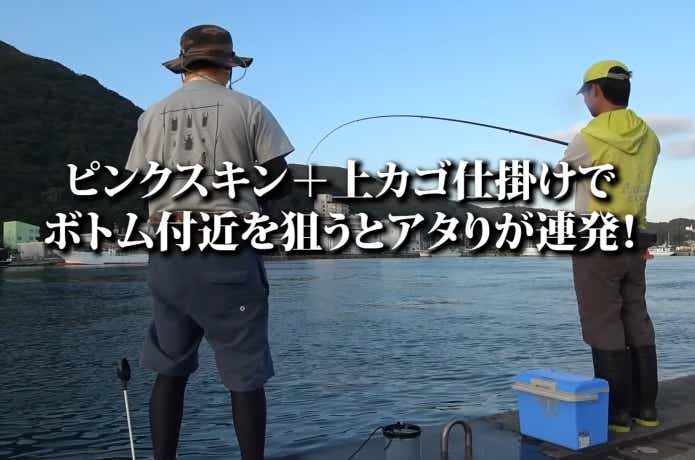

▼上カゴ

サビキ仕掛けの上部に付けるタイプのカゴで、プラスチックのものと網状のものがあります。

プラスチックタイプはコマセの放出量を調整できます。

| メリット | ・深い釣り場で扱いやすい ・仕掛けを投入したままじっくり待てる |

| デメリット | ・カゴにコマセを入れにくい ・表層で釣れている時に扱いにくい |

ナカジマ ロケットカゴ

| サイズ | SS・S・ M・ L・ LL |

|---|

▼投げサビキ/ブッコミサビキ

ほかにも、遊動ウキを使って遠くに投げて狙う「投げサビキ」や、上カゴとウキが一体になった「ブッコミサビキ」といった、様々な種類の仕掛けがあります。

山根

季節や釣り場によっては、こういった仕掛けをうまく使い分けないと釣果が出にくいこともありますが、初心者の方はまず、シンプルで扱いやすい「下カゴ」を使ったサビキ釣りから始めるのがオススメです。

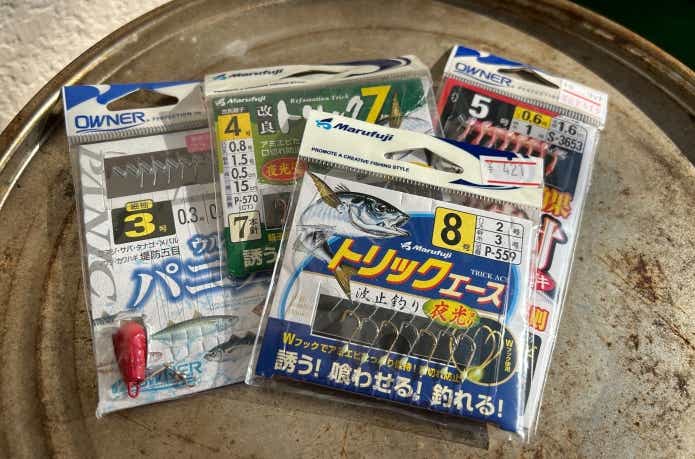

サビキ仕掛けの種類

釣具屋に行くと、サビキ仕掛けの種類が多すぎて迷ってしまうと思います(僕もどれにしようか今でも迷います)。

代表的なものを1つずつご紹介しますので、釣行地の状況に合ったものを準備しましょう。

▼魚皮・スキン

疑似餌(バケ)を用いた最もオーソドックスなサビキ仕掛けです。

魚の活性が高い時にオススメです。

| メリット | ・汎用性が高く、初心者でも扱いやすい |

| デメリット | ・活性が低い時に対応できないこともある |

ダイワ 快適職人サビキ ソフトアミエビ6本 ピンク

| 針数 | 6本 |

|---|---|

| 針サイズ | 3 ~ 10号 |

| ハリス | 0.8 ~ 3号 |

| 幹糸 | 1.5 ~ 5号 |

| 全長 | 140cm |

▼パニック

細いフラッシャーと呼ばれる糸が針に付いたタイプのサビキ仕掛けで、数釣りに特化しています。

4月から6月にかけて、小サバや豆アジなど魚の大きさが小さい時に活躍します。

| メリット | ・警戒心の高い魚でもよく釣れる |

| デメリット | ・簡単に糸が切れてしまう ・針数が多く絡みやすい |

オーナー ハイパーパニック

| 針数 | 14本,10本 |

|---|---|

| 針サイズ | 1.5 ~ 5号 |

| ハリス | 0.2 ~ 0.6号 |

| 幹糸 | 0.3 ~ 0.8号 |

| 全長 | 2.3 - 1.7m |

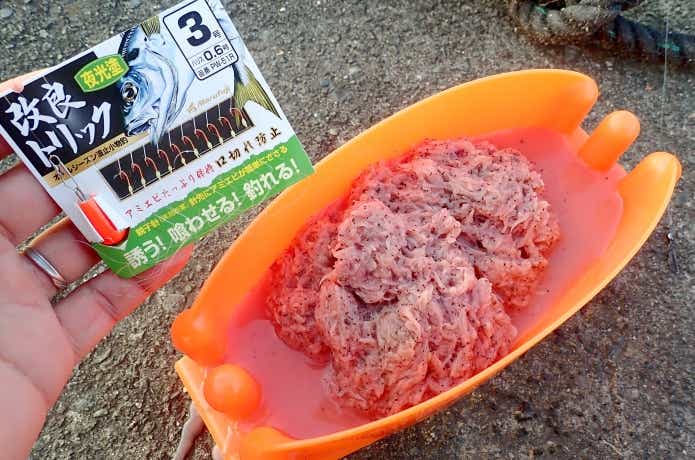

▼トリック

疑似餌が付いておらず、餌を使って使用するサビキ仕掛けです。

スピード餌付け器というアイテムが必須になる代わりに、最も魚を釣りやすいサビキ仕掛けと言えます。

針に餌を付ける関係で、コマセは冷凍のアミエビがオススメです。

| メリット | ・魚の大きさや種類に限らず、食いつきが良い |

| デメリット | ・餌付け器が必要 ・コマセの種類が限定される ・魚が掛かると餌が外れやすいため追い食いしにくい |

マルフジ 改良トリック7 夜光塗

| 針数 | 7本 |

|---|---|

| 針サイズ | 2.5 ~ 8号 |

| ハリス | 0.4 ~ 2号 |

| 全長 | 1.3 m |

コマセについて

サビキ釣りに欠かせないのが「コマセ」と呼ばれるエサ(撒き餌)です。

コマセには、冷凍のアミエビ・シロメ・イワシミンチなどの生タイプと、常温で保存できるチューブタイプのエサがあります。

釣果を重視するなら、集魚力が高い冷凍アミエビがオススメ。一方で、手軽に使いたい方には、「アミ姫」や「アミノチャージ」などの常温タイプも便利です。

山根

とくに魚が良く釣れる時間(=時合)に合わせて釣りができれば、常温タイプでも十分な釣果が期待できますよ。

マルキュー アミ姫

| 内容量 | 600g |

|---|

コマセの量について

冷凍のアミエビは、1kgや2kgに小分けされた状態で販売されていて、1人で釣りをする場合、1kgあればおよそ2〜3時間楽しめます。

コマセをケチって少しずつしか撒かないと、魚が集まりにくくなり、釣果も下がってしまいます。たっぷり撒くことが、たくさん釣るためのポイントです。

山根

もしエサの量を増やしたい時は、「アジジャック」や「アジパワー」などの粉末タイプの配合エサを混ぜると、かさ増しできて便利ですよ。

マルキュー アジパワー

| 内容量 | 500g |

|---|

サビキ釣りのやり方(所作)

コマセの撒き方と仕掛けの動かし方

カゴにコマセを入れたサビキ仕掛けをゆっくりと海に沈め、竿を大きく上下に揺すってカゴからコマセを放出します。

コマセが煙幕のように海中に広がったら、煙幕の中にサビキ仕掛けが入るように竿を操作し、時々上下に揺すりながら魚が掛かるのを待ちます。

魚が釣れないからといって直ぐに竿を放置してはいけません。カゴの中のコマセが無くなったら入れ直し、魚が寄るまでこの動作を繰り返します。

魚が掛かったら

「グググッ」と魚のアタリを感じたら、竿の角度を少し上げて軽くアワセをします。

掛かった場所が海底付近なら、リールを巻いて引き上げましょう。水面付近なら、ゆっくり竿を立てて取り込みます。

この時は魚ではなく、下カゴやオモリを持つようにすると、仕掛けが絡みにくくなります。

追い食いを狙う

サビキ仕掛けは針がたくさん付いているのが特徴です。

1匹釣れても、すぐに竿を上げずに少し待ってみましょう。 タイミングが合えば、次々と2匹3匹と連なって掛かってくることもあります。

ただし、待ちすぎると魚が暴れて仕掛けが絡んでしまうので注意が必要です。

仕掛けを常に張っておく

魚から針を外す時は、竿を置いてオモリや下カゴを軽く引き、仕掛けにピンと張りを持たせた状態で行いましょう。

とくに小さな魚(イワシやサッパなど)の場合は、仕掛けを軽く揺すって魚を下に落としても問題ありません。

仕掛けが緩んだ状態だと絡みやすくなるため、竿の穂先が軽く曲がるくらいの張り具合を意識するのがコツです。

山根

針の数が多くてやりにくいと感じたら、思い切って半分に切ってしまうのも良いでしょう。3〜5本針でも問題なく魚を釣れますよ。

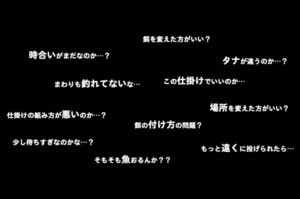

サビキ釣りで釣れない時の対処法

タナを探ってみる

サビキ釣りをしていて、周囲は釣れているのに自分だけ魚が掛からない場合は釣っているタナ(深度)が違っているかもしれません。

とくにアジは、表面に魚影が見えなくても、じつは海底近くに居ることもあります。 釣れない時は、海面から海底まで、いろんな深さを試してみましょう。

トリックサビキを使う

魚の群れの規模が小さかったり、水温が低くて食いが悪い時は「トリックサビキ」という本物のエサを使う仕掛けがオススメです。

また、アジやイワシといった回遊魚が居ない場合でも、本物の餌を針に付けるトリックサビキでは、メジナやウミタナゴといった堤防に居付いている魚も釣れます。

サビキ意外の釣法に切り替える

周囲の人もまったく釣れていない……そんな日はサビキ釣りを潔くあきらめるのも手です。

アオイソメやオキアミを使った「ちょい投げ仕掛け」や「胴突き仕掛け」に切り替えると、カサゴ・キス・ハゼ・ベラなど、また違った魚が狙えます。

山根

それでもダメな時は、最終奥義(袖針)を使いましょう!以下記事で詳しく解説しています。

サビキ釣りの注意点

周囲への配慮(マナー)

サビキ釣りの実績場は、地域の人気釣り場になっていることも珍しくなく、休日になると沢山の釣り客で賑わいます。

他の釣り客の横に入る場合は必ず『入らせていただいても良いですか?』といった形でコミュニケーションを取るようにしましょう。

また、竿を横に大きく振ったり、地面に置きっぱなしにするのもトラブルの原因になるので控えましょう。

魚の持ち帰り方

サビキ釣りでは魚が一気に釣れることも多く、ついバケツに入れっぱなしにしがちです。

ですが、夏場などは水温が上がり、バケツの中が30℃以上のお湯状態になってしまうことも。

魚を美味しく持ち帰るには、氷と少量の海水で「潮氷」を作り、釣れたらこまめにクーラーボックスに入れるようにしましょう。

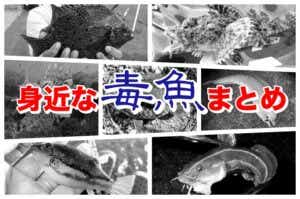

毒魚に注意

堤防では、時々毒のある魚がサビキに掛かってくることがあります。

代表的なのは、アイゴ・ハオコゼ・ゴンズイなど。これらはヒレに毒があるので、絶対に素手で触らないようにしましょう。

針を外そうとして刺される事故も多いため、慣れていない方は、魚に近い部分の糸(ハリス)をハサミで切ってリリースするのが安全です。

堤防を汚したら綺麗にする

コマセを使うサビキ釣りでは、足元や堤防がどうしても汚れやすくなります。

釣りを終えたら、バケツや汲み水でコマセの汚れをしっかり流してから帰りましょう。

山根

釣り場を綺麗に使うことで、誰もが気持ち良く釣りを楽しめます。

サビキ釣りの“沼”へようこそ!

サビキ釣りは、初心者でも魚を釣る楽しさを味わいやすい、手軽で奥深い釣り方です。時合や仕掛けの選び方を少し意識するだけで、釣果アップも十分に狙えます。

もちろん、自然相手の遊びなので毎回爆釣とはいきませんが、魚の群れに当たればビギナーでも一度に何匹も釣れるのがサビキ釣りの醍醐味。

山根

所作やマナーにも気を配りながら、家族や友人と一緒に、気軽な海釣りをぜひ楽しんでみてください!

撮影:山根央之