サバフグとは|種類と毒性

サバフグの特徴はメタリックなボディ

サバフグの特徴は、フグの仲間としてはやや細長い体形でキラキラと光るメタリックなボディです。

フグの中ではやや異質な外見をしており、クサフグやトラフグ、ヒガンフグといった一般的なフグと比較的簡単に見分けられます。

サバフグは“無毒なフグ”として釣り人の間でも一定の知名度がありますが、じつはサバフグはサバフグ属の総称で、世界に約20種ほどいることが知られています。

中には筋肉にも猛毒を持つ種類もおり、釣り人だけでなく漁業者でも見分けられず、重大な食中毒事故に繋がる事例が後を絶ちません。

サバフグの毒性はテトロドトキシン

サバフグの仲間は無毒種と有毒種が混在するグループで、有毒種が持つ毒はトラフグと同じテトロドトキシンです。

万が一、有毒のサバフグを食べてしまうと、摂食直後から3時間程度で手足のしびれなどを発症し、重症例では呼吸停止によって死にいたる場合も。

また、テトロドトキシンによる中毒症状に対する解毒剤は無く、胃洗浄や尿排泄の促進、人工呼吸器などによる対症療法が行われます。

見た目が良く似た4種類のサバフグ

シロサバフグ

シロサバフグは35cm前後になる中型のフグで、体の背面および腹面に小棘があり、背面の小棘は背鰭まで達しません。

シロサバフグは最も多く流通するフグの1種で、古くから無毒のフグとして食用利用されてきました。

厚労省によるとシロサバフグの可食部位は筋肉・皮・精巣となっていますが、季節や海域(とくに海外産)によって毒を有する可能性がありますので注意が必要です。

クロサバフグ

クロサバフグは40cm前後の中型のフグで、背面の小棘は背鰭まで達しない点でシロサバフグに良く似ていますが、クロサバフグの尾ビレは二重湾曲するという特徴で見分けられます。

シロサバフグと同様に無毒のフグとして食用利用されますが、シロサバフグよりも流通量は少ないです。

厚労省によるとクロサバフグの可食部位は筋肉・皮・精巣となっていますが、季節や海域(とくに海外産)によって毒を有する可能性があります。

ドクサバフグ

ドクサバフグは50cm程度まで成長するやや大型のフグで、後述する背面の小棘と尾ビレの特徴によってシロサバフグやクロサバフグと見分けられます。

また、尾ビレの中央部が湾曲することもドクサバフグの特徴です。

ドクサバフグは筋肉を含めて有毒で、シロサバフグと間違えたことによる食中毒が後を絶ちません。

死亡例もありますので、素人がサバフグを自家調理しないようにしましょう。

カナフグ

カナフグは1m前後まで成長する大型のフグで、体側背面に小棘が見られないという特徴から他のサバフグの仲間と見分けられます。

厚労省によるとカナフグの可食部位は筋肉・皮・精巣となっており、肝臓は有毒です。

カナフグも季節や海域(とくに海外産)によっては毒を有する可能性があります。

猛毒フグ『ドクサバフグ』の見分け方

素人ではサバフグを見分けられない

フグに限らず、よく似た生き物の種類を同定することは楽しいもので、魚釣りの醍醐味の1つだと僕は思っています。

サバフグが釣れたらリリースする前に見分けて楽しんでみてはいかがでしょうか。

ただし、「素人では同定できない」という意識の下で。

くれぐれも、素人が見分けて食べることは避けてください。

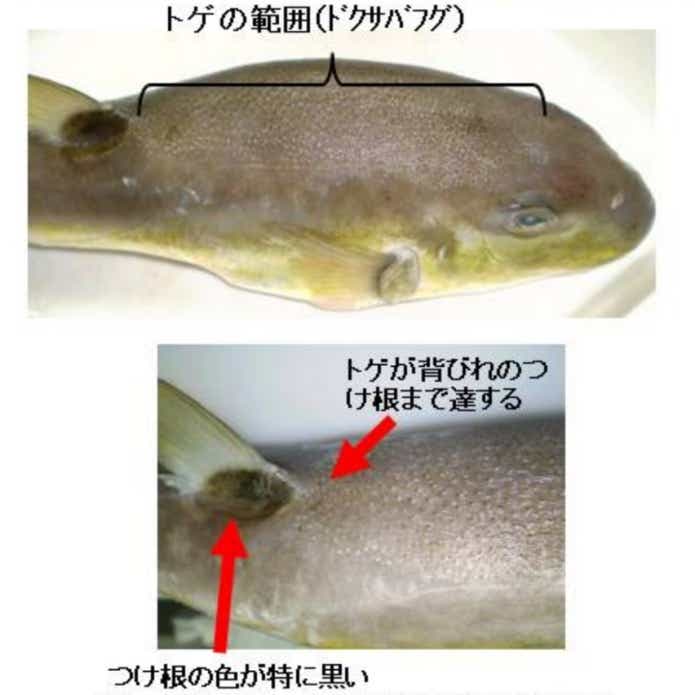

ドクサバフグは背鰭基部まで小棘がある

ドクサバフグ最大の特徴は、背部の小棘が背ビレ基部まであることです。

「なんだ簡単に見分けられそうじゃん!」と思うかもしれませんが、魚種の見分けは想像以上に難しく、間違いも起こり得ることを理解しておきましょう。

ドクサバフグの尾鰭は湾曲する

ドクサバフグは他のサバフグの仲間よりも尾ビレが湾曲します。

ただし、尾ビレの形にも個体差がありますので、注意が必要です。

サバフグの生態と生息域

食性について

サバフグの仲間はフグ類としては比較的遊泳性の強い魚です。

肉食性を示し、甲殻類や軟体動物だけでなく小魚なども食べるため、ルアーでの釣果も珍しくありません。

サバフグの生息域は日本各地の沖合

シロサバフグの生息域は、鹿児島県以北の日本沿岸および台湾、中国沿岸とされています。

一方でドクサバフグの生息域は、東シナ海、南シナ海、インド洋など、南方海域に生息する魚とされてきました。

ところが、近年になって日本海側では鹿児島県から鳥取県、太平洋側では静岡県にかけてドクサバフグが漁獲されています。

年によって来遊状況に差があるものの、ドクサバフグは日本近海で釣れても不思議ではない魚になりつつあります。

サバフグの繁殖期は春から初夏

サバフグの仲間の繁殖期は地域や種類によって差があるものの、日本近海では初夏とされています。

孵化後まもない全長4~10mm程度のシロサバフグの稚仔魚は、7月下旬から9月上旬にかけて外海で浮遊生活を送り、体長4~10cmに成長すると内湾に入ってくるようです。

また、冬になって水温が低下すると外海へ移動すると報告されています。

サバフグの釣り方と回避方法

獰猛で好奇心旺盛なサバフグの釣れ方は様々

サバフグは動く物や光る物、コントラストがハッキリする物に対して攻撃してくる魚です。

また、中層を泳ぐ魚ですので、仕掛けの投入時や回収時にヒットすることが多く、ルアーにも頻繁に掛かってきます。

サバフグ被害について

“サバのように群れるフグ”だからサバフグと呼ばれるようになった通り(諸説アリ)、サバフグは一度釣れ始めると次々にヒットすることも珍しくありません。

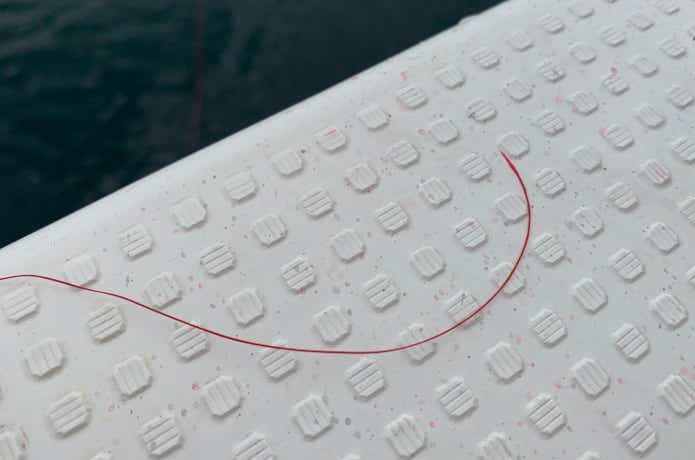

釣れてしまうだけなら良いのですが……ハリスやPEラインなどなど、色んなものを鋭い歯で噛み切ってしまいます。

とくにサバフグが大阪湾・駿河湾で大発生した2021年は、釣りが成立しないほどPEラインを切られ、市場からPEラインが消えるほどの状態になりました。

以来、発信器や記録計はサビキ釣り用の金属製カゴに入れる対策を取りました。

サバフグが大量発生した時の対処方法

サバフグは目立つものに好奇心を抱きますので、「PEラインは単色の方が切られにくい」と言われます。

しかし、実際は単色でも切られるため、大発生した際は予備のリールやラインを用意するのが唯一の対策といえるでしょう。

釣り方に関しては、ルアーや餌を激しく動かさないなど、サバフグに興味を持たせないことを心がけてください。

餌釣りの場合、餌を交換する時に古い餌を海中に捨ててしまうとサバフグが寄ってくるので要注意です。

シマノ タナトル8 サーベルマスター

| ラインナップ(号) | 1.5-3 |

|---|

「フグに噛まれにくいこと」を目指してシマノが開発したPEラインです。

淡いライムグリーンの単色にすることで、潮色へのカモフラージュ効果を高めています。

\サバフグ対策を紹介した記事です/

サバフグの食味とリスク

サバフグの市場価格は高くない

シロサバフグは安価なフグとして流通しますが、スーパーなどで販売される大衆向けの魚ではなく、加工品や料理店で利用されることの多い魚です。

産地や時期によって市場価格にばらつきはありますが、トラフグが1kg当たり5,000円程度で取引されるのに対し、サバフグは1kg当たり1,500円程度。

また、サバフグは中国産も多く流通しており、居酒屋などで提供される“安いフグの唐揚げ”はサバフグの場合が多いです。

サバフグは加熱調理との相性が良い

サバフグはやや水分の多い身質ですが、刺身でも加熱調理でも美味しく食べられます。

とくにオススメなのは唐揚げ。そして意外と美味しいのが干物です。

他にも、鍋や汁物にしても美味しいと言われます。

フグの素人調理は控えるべき

繰り返しになりますが、ドクサバフグとの見分けが難しいため、素人が自家調理するのは大変危険です。

毎年約30件程度のフグ中毒が報告されており、その多くが自家調理によるもので、そのうち数名が亡くなっています。

この数字からも分かるように、フグ中毒の致死率は5~10%と高いことを覚えておきましょう。

自家調理は死を招く

ご紹介した通り、無毒のフグという認知度が比較的高いサバフグですが、筋肉に猛毒を持つドクサバフグの存在を忘れてはいけません。

見分けが難しいことを多くの方に知っていただき、フグの自家調理による中毒者が少しでも減ることを願っています。

関連記事

\フグについて特集した記事です/

\毒魚を特集した記事です/