経験上……。バスが一番釣れる時間を教えます!

朝からフィールドに向かい、暗くなるまで釣りをする。

釣りに夢中になりすぎてしまう、バサーであればついつい1日中釣りを楽しんでしまう時もあるでしょう。

でも……

もし、バスが一番釣れる時間が明確にわかったとすれば……。

より効率がよく、より集中しながら釣りが出来ると思いませんか?

釣れる時間①朝マズメ 日の出前後~2時間

言わずも知れた『朝マズメ』。

春夏秋冬どの季節でも、外してはならない最大のチャンスタイムです。

特にオカッパリにその傾向が強いでしょう。その理由と朝マズメの攻め方を考察していきましょう。

朝マヅメが釣りやすい理由

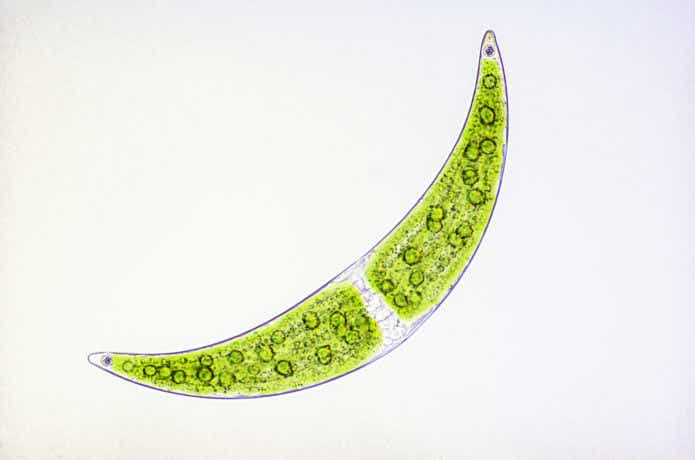

▼ 理由①植物性プランクトンの光合成

朝マズメが釣れる一般的な説としては、朝日によって植物性プランクトンが光合成を行うことにより、以下のような食物連鎖が発生するためと言われています。

朝マヅメに起きる食物連鎖の過程

-

1.光合成で植物プランクトンが動き、それを動物プランクトンが捕食。

-

2.動物プランクトンを食べに、小魚が集まる。

-

3.その小魚を食べに、さらに大型のフィッシュイーターがやってくる。

▼ 理由②ベイトが動き出すから

これは筆者の見解ですが、ベイトとなる小魚が『夜の寝床から日中の活動場所まで移動し始める』のも一つの要因だと考えています。

夜に水の中を覗くと、昼行性の小魚(オイカワやウグイなど)が、岸際の草の陰で寝ています。そしてその小魚たちは、朝になると泳ぎ出すのです。

人間にわかりやすく例えると朝起きて、職場までの出勤や学校への通学といったところでしょうか。

朝マヅメで釣果をあげるポイント

▼ 朝マヅメはシャローを狙おう

本来、植物プランクトンの活動量は、日中から夕方の方が多くなります。

ただし、太陽光が最も速く届く『シャロー』では、他の場所に比べて、植物プランクトンが集中して発生します。

そのため、この食物連鎖が起きる場所を絞り込みやすく、釣りやすくなる……という構図が成り立つのです。

▼ ベイトの通り道を狙おう

早朝に釣れた50UP。日の出前後は明らかにすべての魚の活性が上がります。

バスはこのことをよく知っていて、シャローの草陰からベイトが出てくるところを狙っていたり。

逆に深いところにいたベイトが浅い場所に移動する通り道、つまり駆け上がりでエサを待ち構えていたりします。

釣れる時間②夕マズメ 日の入り前後2時間

朝マズメと共に2大時合として挙げられるのが、日の入り前後2時間の夕マズメです。

タマヅメが釣りやすい理由

▼ 理由①:表層の水温が下がるため

日中は太陽光で表層の水温が温められて、水面と水底では温度差が大きくなっています。

しかしながら、夕マズメからは太陽も沈みはじめ、水面の温度も次第に下がって行きます。

これにより、水面と水底の温度差が少なくなるため、魚が移動しやすくなり、水面近くでも捕食しだすようになるのです。

特に水温が上がりやすい夏場では、有効な時間帯の一つですね。

▼ 理由②:暗くなるほど大型魚が動く

とある調査では、小型のベイトフィッシュとなるような魚ほど、暗くなると捕食行動を行わないのに対して……。

外敵の少ないフィッシュイーター側である大型魚は、暗い状況下にあっても捕食を続けるというデータがあります。

日没時は大型魚にとって、大きな捕食チャンスであり、釣りにとってもチャンスであると言えます。これは日の出前の朝マズメに関しても同じことが言えるでしょう。

夕マヅメで釣果をあげるポイント

▼ 寝床を襲うバスを狙おう

昼行性のベイトフィッシュの多くがシャローや水中の水草や障害物で寝ますが(休むとも)、その活動停止した小魚たちをバスが捕食している様子をよく観察しています。

また、夜行性のエビが活動を積極的に開始するのでそれらを捕食している場合もあります。

▼ ハッチ(羽化)タイム狙いも有効な手段

羽虫系、ユスリカやガガンボが羽化するのがこの夕マズメの時間帯です。

羽化する瞬間の羽虫をベイトフィッシュたちは捕食しにきますが、そのベイトを狙ってバスも水面に出てくるということが起こります。

釣れる時間③おやつ時間14時~16時

日の長さが季節によって異なるので具体的な時間は変動しますが、お昼過ぎのいわゆるおやつの時間もチャンスタイムとなります。

おやつ時間が釣れる理由

▼ 理由①風が吹くことが多い

お昼過ぎの時間は、上空の空気が太陽光によって温められて地上でも強風が吹くことがあります。風が吹くことによって水の中にも流れが生まれるので時合になることも多いというわけです。

▼ 理由②シェードの範囲が広くなる

おやつ時間は太陽の傾きに角度が出来てくるので、狙えるシェード(影)の範囲が広くなります。バスの捕食範囲も広がるのです。

おやつ時間に釣果をあげるポイント

▼ 水中に出来る影を狙おう!

水中の水草や岩の影を意識して狙ってみましょう。おやつ時間にはそういった陰でエサを待ち構えているバスが多いです。

季節による釣れる時間の移り変わり

季節によって最も釣れる時合が、変わってくるという印象があります。

ここからは自らの経験則ですが、季節ごとに最も釣れている時間をご紹介します。

春(2月中旬~5月上旬)ー朝マズメ

春はあけぼの……とは枕草子の有名な一節ですが、バス釣りにおいても早朝が最も釣れる時合になります。

特に早春は朝方にかけて、多くのバスがシャローに差してくる絶対に狙いたい時間です。

夏(5月中旬~9月上旬)ーおやつ時・朝マズメ夕マズメ

意外かもしれませんが、夏に最も大きな魚が釣りやすいのが15時前後です。特にデカバスが口を使う時間です。

太陽に角度がついて影が出来始めるとチャンスだと考えましょう。

真夏の東条湖で釣れた50UPも14:00~15:00の間の時間でした。

▼ 朝マズメ、夕マズメも、水温が下がるのでチャンス

あまりにも気温が上がりすぎる夏シーズンは、水温の下がる朝と夕が釣れるのは当然の話。

サイズを問わず釣りやすい時間を挙げるとするなら朝と夕です。

秋(9月中旬~12月初旬)ー夕マズメ

秋シーズンは、夕方~日没直前に魚が岸近くを回遊する傾向があります。ベイトを追いかけまわすバスが多いので釣れると連発することも。

▼ 初秋は日暮れ前、晩秋は日暮れ後

初秋は夕暮れ前が良く釣れますが、秋も深まり、冬に近づけば近づくほど、日没後に時合がシフトしていきます。

冬(12月中旬~2月中旬) 日没直後、日の出直前

意外かもしれませんが冬は夜に餌を捕食していることが多いです。

冬至(12月21日)を境に完全に夜型捕食にシフトすると、筆者の経験上考えています。

12月~1月は日没直後を、2月は明け方を狙うとよい釣果に結び付くと思います。

▼ 初冬は日没、冬終わりは日の出

こちらのバスは12月中旬、18時に釣れた魚。

初冬のデカバスは日が沈んだ直後に動き出します。

釣れる時間と理由を知ればもっとバス釣りは面白い!

朝はダメだったのに、昼は釣れた。

昼は釣れなかったのに夕方は爆釣!なんてこともあるのがバス釣りの世界。

“時間”に対しての知識が深まれば、ポイント選択、ルアーチョイスなどの判断に大きく役立ちます。

よりゲームに深みが出てくるので、さらにバスフィッシングを楽しめるようになると私は思いますよ。