イシガレイについて

イシガレイはカレイ目カレイ科の魚です。カレイの特徴である扁平で茶色の体色に、硬い「石状骨質板」が見られ、これによって他のカレイと見分けることが出来ます。

イシガレイは最大で60センチ程度まで大きくなり、釣ってよし食べてよしで人気の魚です。

生息域・分布と釣れる時期

イシガレイは九州南部と琉球列島を除いた、北海道から九州まで日本各地に広く分布しています。その中でも関東より北の地域における水揚げ量が多く、イシガレイの産地としてよく知られています。

生息水深は30~100メートルで、砂泥質の沿岸部です。

生態と特徴

砂泥質の底に身を隠し、砂に同化しながら生活しているイシガレイ。肉食性で、稚魚の頃は珪藻類やプランクトン、甲殻類、成長するとゴカイ類や小型のイカなども食べるようになります。

産卵期は日本海側では11~3月頃、北海道では5~7月頃と地域によって大きく差があります。

旬の時期

夏から秋にかけて旬を迎えるイシガレイ。旬のイシガレイは市場への入荷量が少なく、活魚は非常に高い値段が付くことで知られています。その理由は、活きた状態でないとイシガレイ独特の臭みが出てしまい、味も落ちてしまうためです。

地方での呼び名

イシガレイには、さまざまな地方名があります。特徴である石状骨質板から連想されたような名前が多いです。以下に地方ごとの呼び名をまとめました。

■北海道…ゴソガレイ、スイナシ

■青森県…イシモチ、セーダ、センダ、ヘダガレイ

■山形県…コモチガレイ

■福島県…イシダガレイ

■富山県…エシガレイ、シロガレイ

■茨城県…カッタイビラ

■九州…イシモチ

イシガレイの見分け方、似ているカレイ

イシガレイ最大の特徴は、「石状骨質板」があること。さらに鱗がなく、体表の中央に筋があり、ところどころに白い斑紋があることも特徴です。これらを目印に、他のカレイと見分けることが出来ます。

ここではイシガレイと似ているカレイをご紹介します。

マコガレイ

マコガレイは日本海側では北海道西岸から九州西岸にかけて、太平洋側では北海道南岸から四国にかけて生息しています。イシガレイと同じような場所に生息していて、釣りをすると両種が混じりながら釣れることがよくあります。

マコガレイは鱗があり、石状骨質板が無いことでイシガレイと見分けられます。

産卵期は11~3月頃、旬は夏で、イシガレイと重なります。

マガレイ

マコガレイとよく似ているマガレイは、体つきが卵形に近く、口が突出しているのが特徴。マガレイはイシガレイとは石状骨質板の有無、マコガレイとは両目の間に鱗がないことから見分けが可能です。

分布域は日本海全域、太平洋側では北海道から福島県くらいまで。産卵期は3~6月頃にかけてです。

クロガシラガレイ

ヒレなどが黒いことが名前の由来となっているクロガシラガレイ。生息域は本州北部より北の地域で、ヒレや体表に黒い模様があること、尾ビレの後端が白いことから他のカレイと見分けられます。

産卵期は2~5月頃、旬も同じくその頃です。

関東では市場に流通していることも多く、本種と知らないうちに食べたことがある人も多いでしょう。

イシガレイの釣り方と仕掛け

日本各地に生息しているイシガレイは、マコガレイと並ぶカレイ釣りのメインターゲット。イシガレイは堤防やサーフからの投げ釣り、もしくはボートや船から釣ることができます。投げ釣りも船釣りも冬にハイシーズンを迎えます。釣り方と仕掛けを以下にご紹介します。

投げ釣り

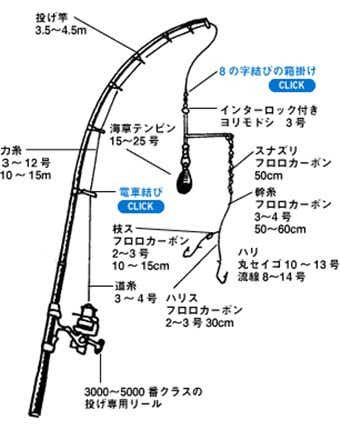

投げ釣りでは3.3~3.6メートル程度の投げ竿、投げ専用リール、投げ仕掛けを使ってイシガレイを狙います。産卵期になるとイシガレイは浅瀬に接岸してくるので、その頃が投げ釣りに適したシーズンとなります。

竿は数本出し、広範囲を探るのが基本。仕掛けは投げ天秤を使い、ハリスにビーズやパイプなどの装飾を付けてカレイにアピールします。

仕掛けを投げ込んで一定時間アタリが無ければ、リールを巻いて狙う距離を変えたり、エサをアピールしたりしてみましょう。

シマノ ホリデースピン ショートモデル 335HXTS

ダイワ ファインサーフ35 太糸

ハヤブサ ライトショット かんたん投げ釣りセット 立つ天秤 2本鈎

船釣り

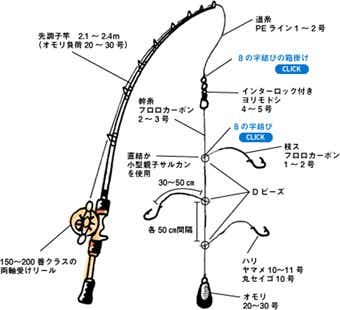

船釣りでは1.8~2.1メートル程度の船専用竿に、両軸リールもしくは小型スピニングリール、2~3本針仕様の天秤仕掛けを使用します。

船釣りでは誘いの入れ方が多く釣るためのコツ。竿を上下に動かしオモリで底をトントンと叩くようにしてみてください。オモリで底を叩くとその音や砂煙によってイシガレイが興味を持って寄ってきて、エサに喰い付きやすくなります。

シェアーズ ソルフィエスタ ドライバーズカレイ 喰わせ 180M

ダイワ フネ X 100H

エサ

エサはイワイソメやアオイソメを基本に、アオヤギやホッキといった貝の切り身を使うこともあります。

針への付け方は通し刺し、もしくは房掛けです。イシガレイがエサをよく食べる「時合」が来ている時は、エサを小さくして手返しを重視すると数がよく釣れ、逆に釣れない時は、エサを大きくボリュームを持たせると釣果を得やすいです。

カレイの釣り方のコツはこちら

イシガレイの捌き方

イシガレイは中骨を境に身を左右で切り分ける「五枚おろし」が基本です。

もちろん煮付けや塩焼きなど火を通す調理をする場合は、中骨から身を切り離す必要はないので料理によって手順を変えていきましょう。

【イシガレイの五枚下ろしの手順】

- ①ぬめりと汚れを洗い落とします。塩とたわしを使うと落としやすいです。

- ②上下の石状骨質板、体表中央の筋を包丁でそぎ落とします。

- ③胸ビレと腹ビレ、さらに内臓が頭に残る形で包丁を入れます。上下から斜めに包丁を入れ、中骨を断ちましょう。

- ④腹の血合いに包丁を入れこそぎ落とします。こそぎ落としたら、洗い流しましょう。

- ⑤尾を落とし、体表中央とエンガワに包丁を入れます。

- ⑥体表中央から骨に包丁を添わせつつ捌いていきます。身を持ち上げながら、包丁を入れていくと骨に身を残しにくいです。

- ⑦裏側も表と同じように捌きましょう。

イシガレイの料理・食べ方

イシガレイは締めて時間が経つと独特の臭いがして、味が落ちてしまうので、できるだけ活きた状態で手に入れたいもの。市場では活魚を見つけ、釣ったものは鮮度が落ちない状態を保つよう心がけましょう。ここではイシガレイの料理・食べ方をご紹介します。

刺身

活きたイシガレイが手に入った時は、ぜひ刺身で召し上がってみてください。あっさりとしていながら旨味の感じられる身は絶品です。もちろんエンガワも美味しいです。

硬い皮は調理の際に引いておきましょう。

ムニエル

イシガレイは熱を通しても美味しく食べられます。オリーブオイルとバターで焼いてムニエルにすると、外はサクっと、中はふわっとして美味しいです。

好みで醤油ベースのソースをかけたり、野菜を添えたりして召し上がってみてください。

塩焼き

シンプルにイシガレイの味を楽しみたいなら塩焼きがおすすめ。そのまま塩焼きにしても、振り塩をして一夜干しにしてから焼いても美味しいです。

皮の表面には切り込みを入れ、200度のオーブンで15分ほど焦げ目がつくまで焼くのがおすすめです。

香味焼き

イシガレイは香味焼きもアリ。バジルやガーリックパウダーなどをまぶし、30分ほど寝かせてから、フライパンで両面を7~8分ほど焼きます。

パン粉を焼いて焦がしたものを乗せても美味しいです。

天ぷら

ふわふわとした食感がたまらない天ぷら。イシガレイを天ぷらにする時は、皮を引いて一口大に切っておきましょう。揚げたてを塩でシンプルに食べるもよし、あんかけを作ってかけて食べるもよしです。

煮付け

カレイ料理の定番である煮付け。

小さなものは丸ごと、大きなものは切り身にして、水・酒・醤油・みりん・砂糖・お好みでショウガを入れて煮ます。身は調味料が煮立ってから入れ、落し蓋をして弱火で10分ほど煮ます。フライパンを使うと均等に煮込めます。

唐揚げ

小さなイシガレイは、内臓やエラを取り除き、唐揚げにしてみましょう。身だけでなく、皮や骨まで美味しく食べられます。

170度の油で5~6分揚げるのがコツで、骨は二度揚げすると食べやすくなります。

イシガレイを釣りに行こう!

晩秋から早春の産卵期となれば、あまり遠投せずとも大型が狙え、時合に当たれば連発することが少なくないイシガレイ。釣り物が少ない時期に初心者も狙いやすい貴重なターゲットです。

ぜひイシガレイを狙いに出掛けてみてはいかがでしょうか。