サーフの大外道“カスザメ”

カスザメは太平洋北西部の比較的浅い沿岸部に広く生息し、全長は最大で150cmまで成長します。

好んで砂地に生息するカスザメは、夜行性であり、移動は主に夜間におこないます。

カスザメは仲良し夫妻?

釣れる時は2尾立て続けに釣れることがあったり、ダイバーさんも2匹でいるところを見かけたりすることがあるようです。

カスザメは、雌雄1尾ずつで行動するのではないかと噂されています。

カスザメはサメなのか?エイなのか?

☝︎上の写真はウチワザメ。サメと呼ばれながら実体はエイの仲間。

エイのような平たいルックスで、名前にサメとありながら「サメ」ではないウチワザメ(エイの仲間)がいたりと……なにかとややこしい、サメ・エイ界隈の魚たち。

パッと見ただけでは判断できない魚も多く、カスザメも例外ではありません。

エイのように平たいカスザメですが、ところどころにサメっぽさが。

背ビレも尾ビレもありますし。これだけの面積があれば遊泳に使っていることは間違い無いでしょう。

こう見るとエイっぽいですね。いやまてよ……尻尾が太いからやっぱサメか?(わかんねぇーw)

鰓孔(えらあな)の位置で判別しよう

こんな時は鰓孔(えらあな)でサメとエイを判別できます。

鰓孔(えらあな)とは、エラの後方にある水の排出口のことです。

上の写真はサメですが、鰓孔(えらあな)が体側に位置していますね。

☝︎ウェーディングの厄介者「アカエイ」。

アカエイはご覧の通り裏側に鰓孔(えらあな)があります。これがエイである証です。

カスザメの裏側に鰓孔(えらあな)は見当たりません。

と言うことは……サメか?

しかし、体側にも見当たりません。(このように平たい魚の場合、体側ってどこよって感じですよねw)

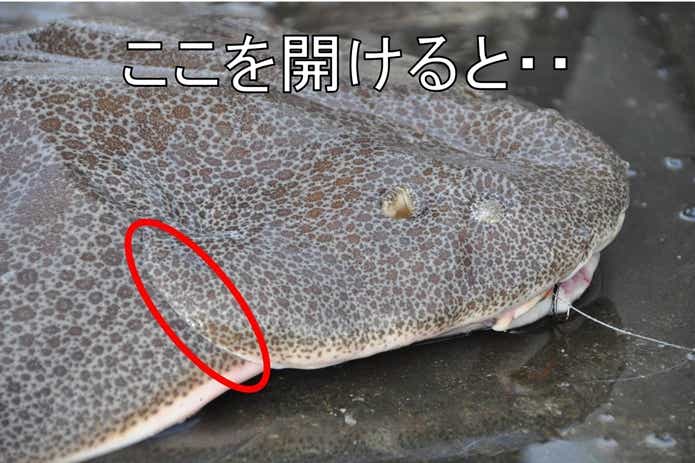

と思ったら、頭部と胸ビレの隙間がどうも怪しい。開けてみましょう。

胸ビレを広げてみると鰓孔(えらあな)が出てきました。

この位置なら体側と判断しても良さそうです。

カスザメ=「サメ」の仲間

鰓孔(えらあな)の位置から、サメの仲間と判断されるカスザメ。

この大きな口で生きた魚を吸い込むように丸呑みにします。

たしかに、口を広げると鋭い歯がズラリと並んでいます。こう見るとサメっぽいですよね。

おまけ)カスザメの雑学

サメもエイも、比較的原始的な生き物であることがわかっています。

サメは恐竜よりもずっと昔である古生代(約5億年前)に初めて出現。その後、恐竜が大反映した中生代ジュラ紀の終わり頃(約1億4千万年前)にエイが出現したと言われています。

つまり、サメの方がエイよりも古い生き物ということです。

海底で生活するため、サメ→エイへと進化した

サメは本来水中を積極的に遊泳する魚ですが、余りにも水中に競合種が多く、約1億5千万年前に新天地として海底へと進出したと考えられています。

その時、このような平たい形状が優生となり進化したのです。

カスザメ類の化石は1億5千万年前の地層から発見されます。そう、それはちょうどエイが出現する直前。

あくまで生物学的にはサメに分類されますが、じつはサメとエイの中間的な生き物というわけです。

しかし、恐竜が住んでいた太古から姿を変えていないと考えると……なんだか神秘的ではありませんか?

この記事を書いた人

山根 kimi ヒロユキ

“初めての1匹”を求めて、世界中どこへでも行く怪魚ハンター「山根ブラザーズ」の兄。

釣りに留まらず、ガサガサや漁業者と協力してまでも、まだ見ぬ生き物を追い求め、日々水辺に立っている。

どえらい魚を獲った!もはや釣りを越えて!色んな人と繋がって!特大天然メコンオオナマズ! 240 cm175 kg 捕獲です!!ホント色んな人に助けられてこの魚と出会うことができました!メコンオオナマズに関わる全ての人に感謝でいっぱいです!! pic.twitter.com/JHWpNdLAvX

— 山根ブラザーズ(兄)@kimi (@chillkimi) September 16, 2017

関連記事