調査を始めるにあたって彼は、大学近くの湾で見られるある現象に着目した。

ボラと同じ水域に生息するガーと呼ばれる大型の肉食魚は、口から飲み込んでうきぶくろにたくわえた空気を直接呼吸に利用できる、特殊なタイプの魚で、水中の酸素が少なくなると頻繁に水面へ息継ぎをしに上がってくる。

このガーの息継ぎと、ボラの飛び跳ね行動が同じような時間帯に起こることに気づいたのだ。

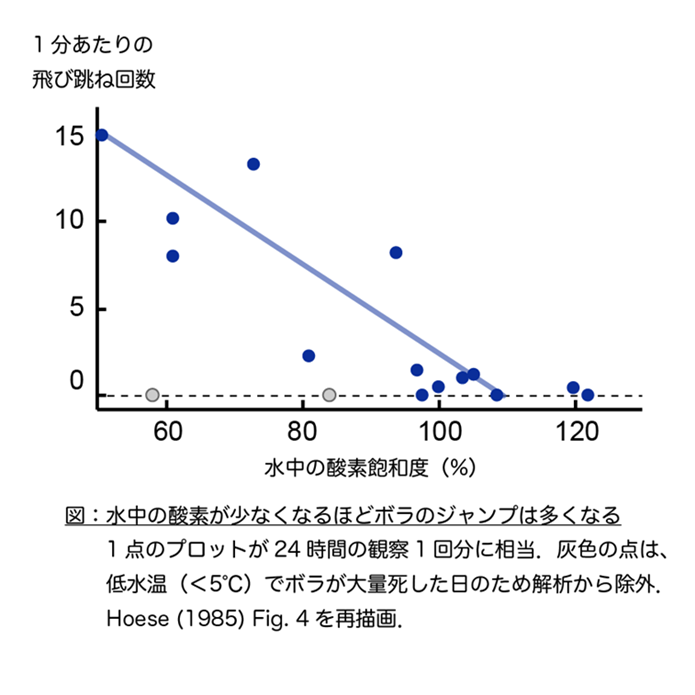

水中の酸素濃度が低い時、ボラがよく跳ねるようだ。

ならば、ボラのジャンプは、呼吸と関係するのではないか?

そこでHoeseは、野外での行動観察と、実験室での解剖学的な観察を組み合わせ、この仮説を検証することにした。

ボラが跳ねるときの条件が明らかに

まず、のべ16日間にわたり、ボラの跳ねる回数を目視+着水音で数え、同時にその水域の水温と水中の酸素濃度を計測したところ、飛び跳ね行動は基本的に水温20℃以上で見られ、水温の最も高くなる昼過ぎ〜午後にピークを迎えた。

また、水中に酸素が飽和しているときはボラは跳ねず、酸素濃度が低くなるほど、飛び跳ね回数は多かった。

次に、飛び跳ね行動をみせたボラの群れから何匹かを捕まえて実験室に持ち帰り、口やエラ、のどの周りの組織を詳細に観察したところ、エラのすぐ内側、のどの上部に袋状の構造があり、空気の泡を保持できるようになっていた。

ここで、ボラが野外でみせる、もう一つの特徴的な行動がヒントになってくる。

ボラは時折、水面に口と顔を出したまましばらくの間、泳ぎ続けることがある。 (人間の水泳でいうと、顔を上げたまま平泳ぎしている様子を思い浮かべてほしい)

このとき、口とえらの上半分、そして、のどの上部にある袋状の構造がちょうど水面から上に出ており、空気が通り抜ける状態になっている(下図)。

ボラは、水面から顔を出すことで、のどの袋に新鮮な空気をためている、と考えられないだろうか。

さらに。

この、のどの上部にある袋はお寺の釣り鐘のように下側が開いていて、ボラが通常の姿勢で泳いでいるときは空気がたまっているが、ボラが横向きや仰向けになると空気が袋の外にあふれる構造になっている。

敵に追われて跳ねるボラは身体をひねらずまっすぐ着水するが、通常の飛び跳ね行動では、たいてい横向きか、仰向けに着水する様子が観察されていた。

この身体のひねりは、のどの袋にためた空気を入れ替えるための動作ではないか?