やっぱり魚は減っていた

編集部I

村岡さん、東京湾のシーバスが釣れなくて困っています。

昔はたくさん釣れたと聞くこともあるので、魚が減ってるんじゃないの!?って思っているんですが、どうでしょう?

村岡さん

はい。確かに釣れなくなってきているのは、間違いありません。

編集部I

やっぱり!

村岡さん

ただ、同様に釣り方と釣具が進化しているので、釣果自体は落ちていませんよ。

編集部N

I君の腕の問題だね?

編集部I

そうですね……。

村岡さん

しかし、ハイシーズンに入ってくる魚の量が減っていますから、釣れない人も多いでしょう。

編集部I

ほらね~!聞きました?Nさん!だから言ったじゃないですか~!(ドヤ)

編集部N

なんだコイツ腹立つな

編集部I

昔と比べて、どの程度釣れなくなっているのでしょうか?

村岡さん

自分の体感ですが、10年前と比べてシーバス=スズキの量は半分ぐらい。

編集部I

半数!?そんなにですか……

村岡さん

そうですね。特にガイド船なんかは、昔は3桁は当たり前。100、200と数を出していました。

ところが、今は走り回らないと釣れない。悪ければ1ケタ台の釣果で終わることもありますよ。

編集部I

沖にはたくさんいるイメージでしたが、違うんですか?

村岡さん

遊漁船の船長たちも口を揃えて言っていますが、東京湾に生息するスズキが減っています。

なぜ、魚が減っているのか?

編集部I

東京湾のスズキが減っている……なぜですか?

村岡さん

理由は明確ですが、獲りすぎてしまっていることが原因です。

編集部I

獲りすぎってことは、漁による影響ですか?

村岡さん

そうですね。釣り人サイドからしたら、なんとかしてくれ! というところでしょう。

しかし、獲っている漁師さん方も生活がかかっています。獲れなくなれば、獲るために時間をかけてでもやるしかないのです。

編集部I

それじゃあ、減る一方じゃないですか!

村岡さん

はい。しかし、漁師さんも自覚をしています。

午前で終わる漁が、夜通しやらなきゃ飯が食えない。釣り人も遊漁船も漁師も、“減っていることに対しての問題意識は一緒”ということです。

編集部I

それじゃあ、協力したりして……

村岡さん

おっしゃる通りです。各方面から声が上がり、会合を行ったことがあります。その際、私は釣り人の立場として参加しています。

編集部I

そんなことが!その時の内容はどんなものですか?

村岡さん

漁師・釣り人だけでなく、水産学の先生が揃い、現状の問題について話し合いましたね。

多くの案が出て、対策もいくつか挙がりました。

編集部I

じゃあ、なんとかなるのですね!

村岡さん

……すぐに何かできるわけではありません。

現状の調査をしてもらう必要もありますから、その結果を待たなければいけません。ですが、何年も待っているうちに事態は深刻になるかもしれない。自分なりに声を上げ、動いていくつもりです。

このままだと、魚がいなくなってしまう

編集部I

東京湾のスズキが減っている……非常にもどかしい思いです。話を聞いていると、他の魚にも当てはまるのではないか?と思えてきました。

村岡さん

もちろん、そうでしょうね。

今でこそ注目されていますが、マグロなんかが代表的な例でしょう。太平洋のマグロは、以前が100だったとすると……2ぐらいまで減っています。

編集部I

そんなにですか!?

村岡さん

ええ。まだ獲りますからね。このままだと“いなくなってしまう”かもしれません。

編集部I

釣り人にとってどころか、食べることすらも危うい気がするんですが……

村岡さん

ええ。ですから、さすがに沿岸漁師から獲れない・飯が食えないとの声が上がってきました。

編集部I

それは、そうですよね。

村岡さん

そうしてデモ活動へと繋がります。漁師だけでなく、釣り人までもが声を挙げはじめたのです。

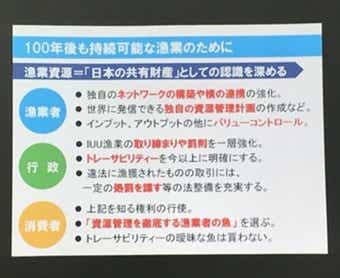

資源を守るため、協力することで大きな声となり、実際に日本の漁業を見直すきっかけとなりました。

編集部I

デモ活動には、村岡さんも参加されたとお聞きしました!

村岡さん

そうですね。自分は釣り業界においては、認知をされている方だと思っています。

自分の影響力を活かして、資源回復のお手伝いを積極的に行えればというところです。

編集部I

実際行ってみて、変化は見られましたか?

村岡さん

これをきっかけに、新しい動きが見られるようにもなりました。

現状は楽観視できませんが、期待はできます。マグロの成功例が、スズキや他の魚にも繋がるように……できることはしたいですね。