流速差

シーバスは流れの強弱を利用し、捕食をしています。

流れの強弱の中にベイトフィッシュが入り込むと、上手く泳げずよろめいてしまったり、時には流されてしまうことがあります。

シーバスはそれを待ちかまえているのです。

流れの変化を見つけよう!

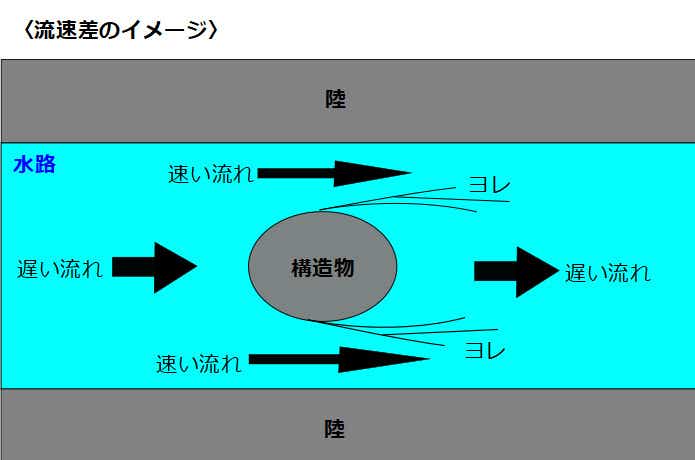

上の図を参考にしてください。

流れのある水路の中に何かの構造物を置くと、水路が狭くなった場所は流速が速くなりますよね?

水路の幅が広い場所から狭い場所に変わる場所。これが代表的な流速差を生むポイントです。

ちなみにですが、シーバスの居る河川や港湾部の様々な場所で発生しています。堤防の先端部だったり、水中に立ててある杭だったり、もちろん橋脚もその中に含まれます。

流速差がある場所は水面の「ヨレ」が見られるため、これを探すのが最も効率的です。

流れが変化するタイミングも無視できない

潮位変化によって、流れがいっきに加速するタイミングがあります。

実はこれにも場所によって特徴があるのです。

広い目で捉えた場合は河川や港湾の上流側・下流側の貯水量だったり、時にはダムの影響もあるでしょう。

肝心なのは、流速が変化し始めたタイミングでシーバスの活性があがること。

シーバスは流速の変化を認識しており、流れ出す小魚を意識して捕食体勢へと移り、ルアーへの反応もよくなる……という図式なのです。

その場所でなぜ釣れたかを知ることで上達スピードUP

今回は代表的な場所の探し方を3つ紹介しましたが、この他にもシーバスが釣れる条件が発生する場所は沢山あります。

どの条件も共通して言える事は「変化がある場所」という事です。地形変化もなく一定で、流れも一定の場所を探ってもシーバスに出会うのは難しいでしょう。

また単純に「変化がある場所」という目線で探って釣れたとしても、その理由がわからないままでは勿体ないです。

大事なのは釣れる場所には変化があって、そこでなぜ釣れたか原理を知ること。それはシーバスの捕食の特性を捉える事につながります。

この特性を抑えながら釣果を重ねることができれば、応用が効き成長のスピードが早いのです。同じタイミングで釣りを始めた人にダントツの差をつけ、スキルアップしていきましょう!