電気ウキについて

電気ウキとはその名の通り、電池によってLEDが発光する夜釣り用のウキです。

電気ウキと一口に言えども、さまざまな機能や形状のウキが発売されているため、釣り方や対象魚に応じたウキ選びが大切です。

本記事では、電気ウキの基礎知識を解説し、おすすめの電気ウキの使用感をお伝えします。

電気ウキの種類

電気ウキは形状によって大きく特性が異なります。

ここでは代表的な5パターンに分けてその特性を解説します。

棒ウキ

棒ウキは細長い形状のウキです。

トップ(水面から出ている部分)が長いため、遠距離でも視認性に優れます。

また、海中に引き込まれる際の抵抗も少なく、感度と食い込みが良いこともメリットです。

その一方で、トップが風を受けて煽られやすいので、荒天時には仕掛けの安定性を損なってしまうことも。

飛行姿勢が安定しにくいため、あまり飛びません。

遠投系

遠投系のウキは丸みを帯びたフォルムが特徴です。

ウキ自体に自重があり、飛行姿勢も安定するのでよく飛ぶことが最大のメリット。

ただし、浮力が高い(重たいオモリに適する)ものがほとんどで、感度はあまり良くありません。

そのため、カゴ釣りや飛ばしサビキ専用のようなウキです。

高感度系棒ウキ

棒ウキをさらにスリムにした形状のウキです。

電気ウキの中ではもっとも感度が良く、軽いオモリを用いるフカセ釣りなどに適します。

ただし、ウキの自重が軽いので遠投はできません。

円錐ウキ

丸い粒のような形をしたのが円錐ウキです。

感度は高感度系棒ウキに劣りますが、風に煽られないので荒天時にも仕掛けが安定します。

また、飛行姿勢が良いので遠投も可能です。

しかし、ウキのトップが海面からあまり出ないため、低い位置から遠投すると見えにくくなります。

その一方、トップの面積が大きいので、足場が高いところから見下ろすとよく見えます。

小物系

のべ竿等で近距離を釣るのに用いる小型のウキです。

浮力が低いので感度に優れ、小さなアタリも取れるようになっています。もちろん、ウキ自体が小さいので遠投はできません。

ウキゴムに差し込めるようになっているものも多く、シンプルな固定ウキ仕掛けにも対応します。

電気ウキのチェックポイント

形状ごとの特性を理解した上で、電気ウキを選ぶ際に確認すべきチェックポイントを紹介します。

号数

号数とはウキの浮力を示し、仕掛け(オモリ)の重さに合わせたもの選びましょう。

例えば、3号のオモリを使うなら3号の電気ウキを選ぶのが基本です。

ウキに対して軽すぎるオモリを使うと、ウキに余分な浮力が残って感度や喰い込みが悪くなります。

反対に、重すぎるオモリを使うと、ウキが完全に沈んでしまったり、浮いている部分が少なくなって見えにくくなったりします。

釣り方と対象魚に合ったウキ&オモリを選ぶようにしましょう。

色

光量や周囲の風景によってもみやすさは異なりますが、自分が見やすいと思う色を選びましょう。

一般的には緑(黄緑)がもっとも見やすい(明るく見える)とされ、人気があるのは緑です。

ただし、釣り人が多い場所に行くと、電気ウキのカラーが被って自分のウキを判別しにくくなることもあります。

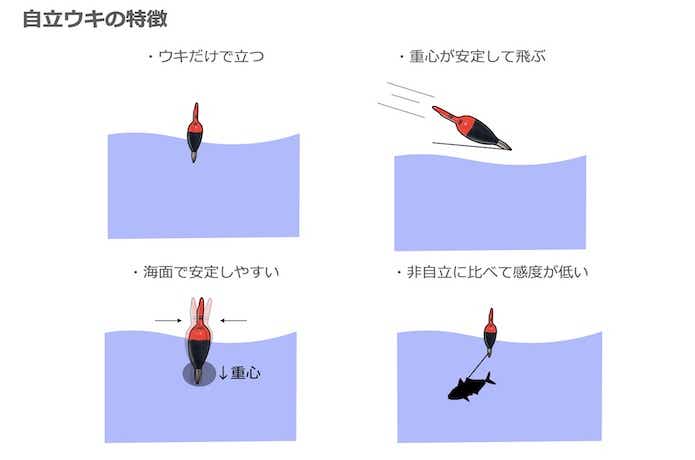

自立 or 非自立

電気ウキには、鉛が内蔵された自立式と鉛が内蔵されていない非自立式があります。

自立式は、内蔵された鉛の重さによって、オモリをつけていなくても立った状態で浮かびます。

重心がウキの下部にあるため、水面での安定感に優れ、遠投性能も高いです。

しかし、余分な重さがあるので感度は非自立式に劣ります。

そのため、自立式は遠投する際や荒天時に適したウキです。

非自立式は、オモリ(仕掛け)の重さを利用してウキが立ちます。

安定感は劣りますが、余計なオモリが入っていないので感度が高くなります。

また、仕掛けが馴染めばウキが立つので、水中の仕掛けの状態も判りやすいといえるでしょう。

そのため、非自立式は穏やかな場所で繊細な釣りをするのに向いています。

電池の種類

ほとんどの電気ウキは、BR435(長いタイプ)かBR425(短いタイプ)という規格のリチウム電池を使用します。

電気ウキの種類によっては、2本入れるものもあるので注意してください。

かっとびボール(ハピソン)など、特殊なピン型リチウム電池を使うものも一部あります。

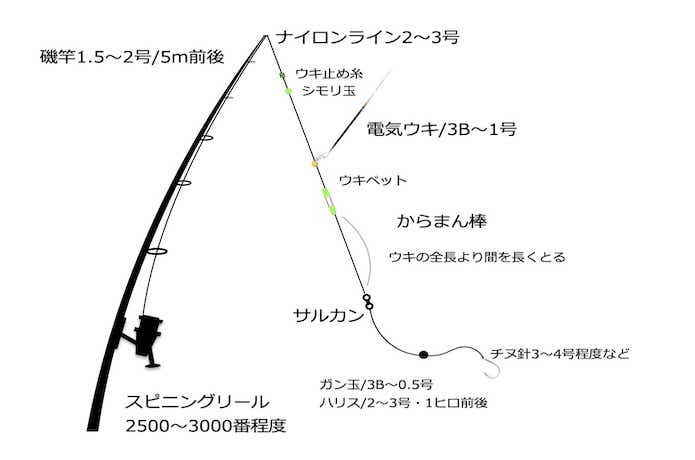

代表的な電気ウキ仕掛け

ここでは電気ウキを使った代表的な仕掛けを紹介します。

適した電気ウキも記載しているので、ぜひ仕掛け作りの参考にしてください。

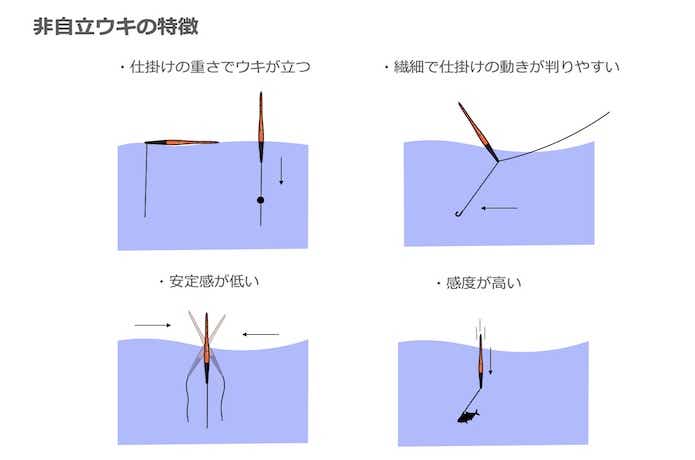

タチウオ

適した電気ウキ:棒ウキ3号前後

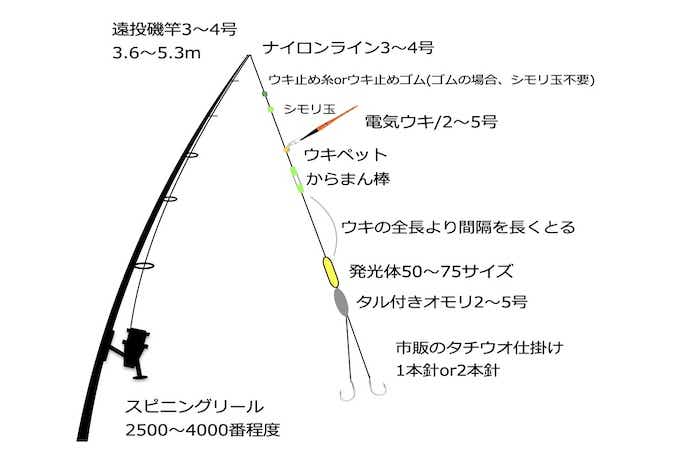

アオリイカ

適した電気ウキ:棒ウキ3号前後

スズキ・チヌ

適した電気ウキ:高感度系棒ウキ0.5号前後、強風時は円錐ウキがおすすめ

メバル

適した電気ウキ:のべ竿を使う場合は小物系ウキ2B前後、磯竿を使う場合は高感度系棒ウキがおすすめ

電気ウキの使用感を検証

ここからは、おすすめの電気ウキを集め、実際に釣り場で使用感を検証してみました。

電池の種類や発光パターン、飛距離、海面での視認性、感度など、さまざまな角度からチェック。

なお、飛距離の計測は実釣時のタックルバランスを考慮し、重いウキは4号の遠投磯竿、軽いウキは1.5号の磯竿でキャストしています。

FF-14(冨士灯器)

FF-14(3号)は、ベーシックな1灯タイプの棒ウキです。

4号の遠投磯竿での平均飛距離は約22m。

個人的には「普通な飛び具合」で、これを以降の検証基準にしたいと思います。

電池はBR435を1本。

連続約15時間まで使用できます。

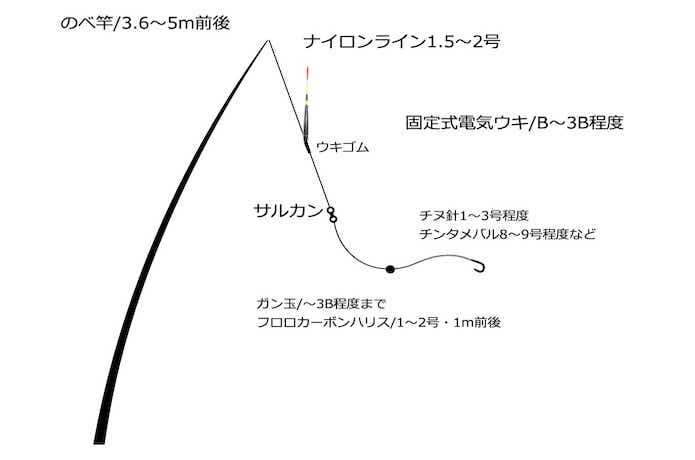

こちらは日中での視認性です。

3号モデルながら2号のオモリでもしっかりと立ち、感度は悪くなさそうでした。

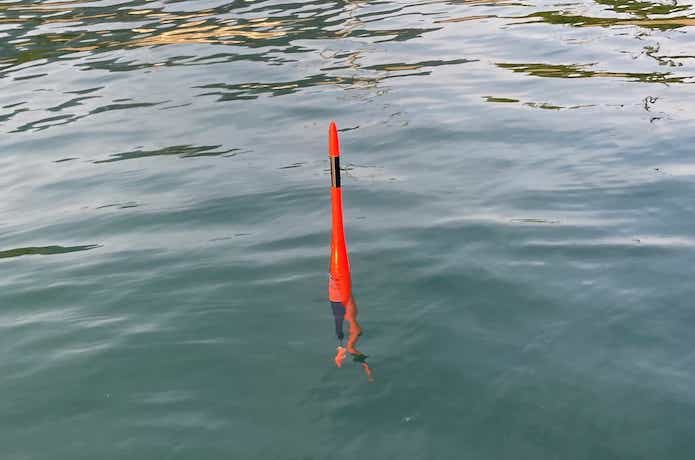

夜間に点灯させた様子。

赤色の超高輝度LEDのおかげで、1灯ながら十分な明るさです。

海面に浮かべても視認性は十分。

最大飛距離の20m以上先でも十分見えます。

冨士灯器 FF-14 3号

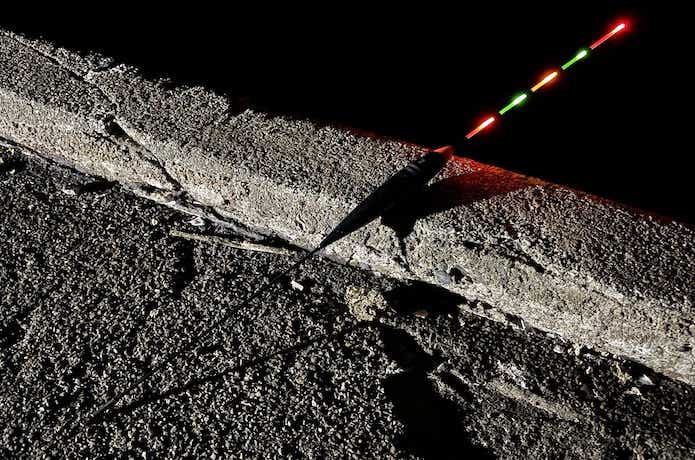

FF-14 Ⅱ(富士灯器)

FF-14 Ⅱ(3号)は、FF-14の2灯バージョンです。

平均飛距離は約22mだったので、FF-14とまったく同じ結果です。

フォルムがほとんど一緒なので、当然といえば当然。

電池はBR435を1本。

連続使用は約7時間です。

2灯式になっている分、電池の寿命は半分になっています。

日中の視認性や感度もFF-14と大きな差はありません。

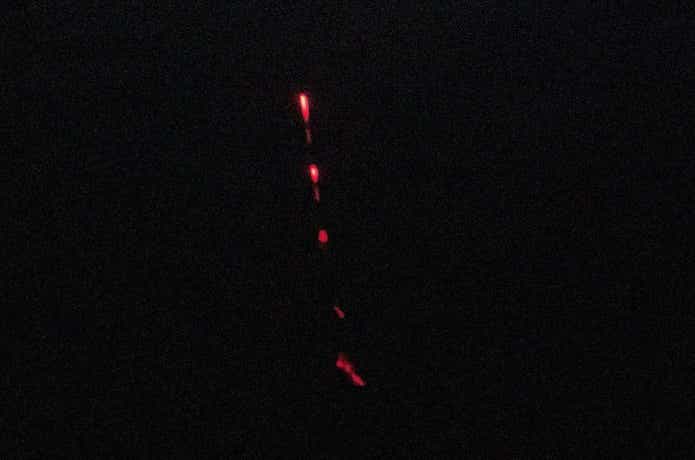

2点発光なので明らかにFF-14より明るいですね。

海面に浮かべてみても、単純に明るさが倍なので当然見やすくなります。

また、2点が光ることでウキの傾きがわかりやすく、小さな前アタリ等の変化に気づきやすいですね。

FF-14と並べてみると、その差は一目瞭然。

FF-14よりも250円ほど高く、電池の交換サイクルも早まりますが、視認性重視の方には2灯式のFF-14 Ⅱがおすすめです!

冨士灯器 FF-14 Ⅱ 3号

FF‐CSL3 II(富士灯器)

FF‐CSL3 II(3号)は、カラーチェンジ機能を搭載した2灯式のウキです。

平均飛距離は約21mでした。

1mはほぼ誤差の範囲なので、遠投性能はFF-14・FF-14 Ⅱと同じでしょう。

電池はBR435を2本。

電池ケースへの電池の入れ方が少々難しかったので、無理に入れようとして端子を破損させないように注意してください。

連続使用の目安は約7時間なので、電池の消耗はFF-14 Ⅱの2倍、FF-14の4倍です。

視認性を確認しようとしたところ、2号のオモリでは立ちませんでした。

FF-14シリーズは3号でも2号のオモリで立っていたので、FF-CSL3Ⅱは余浮力が少し大きいようです。

カラーチェンジ機能などでウキの構造が複雑になっている分、余分な浮力が大きくなっているのでしょうか。

FF-14と比べると、感度はどうしても悪くなってしまいそうです。

3号のオモリに変えると問題無く立ちました。

日が差したり、海面がキラキラしたりすると白のトップが見えにくく、日中の視認性はイマイチ。

その反面、周りが暗いと見やすい印象です。

2灯式なので明るさは文句なし。

2灯とも緑の点灯パターンが、もっとも明るく見やすく感じました。

この通り、ウキ下部のケースを回すと点灯パターンが変わります。

赤&赤、緑&緑、緑&赤、赤&緑の4パターン。

人の色覚や光量によってウキの見やすさは変わるので、点灯パターンを変えられるのは実用的ですね。

混雑した釣り場では、両隣のウキの色に応じてその都度色を変えられます。

海面での視認性も優れています。

周りの海面も照らすほどの明るさで、筆者の体感ではFF-14 Ⅱよりも明るく感じました。

FF-14 Ⅱと並べた様子です。

筆者が感じた明るさの差は、赤と緑の違いかもしれません。

FF-14 Ⅱよりも400円ほど高く、電池の消費も倍になるので、「カラーチェンジにどれだけ価値を感じるか?」が選ぶポイントだと思います。

冨士灯器 FF‐CSL3 II

FF-A8(富士灯器)

FF-A8(8号)は遠投系の電気ウキです。

ウキ下部に取り外しできるオモリが付属しており、自立式(5号)と非自立式(8号)の使い分けができます。

飛距離を計測すると、自立式の状態で平均約40m、非自立式の状態で平均約30m飛びました。

仕掛けのオモリが重たいことも要因ですが、やはりよく飛びますね。

電池はBR435を1本。

点灯時間は約15時間です。

棒ウキに比べるとトップが短い分、遠距離での視認性は良くなく、感度に関してもあまり期待できないでしょう。

とはいえ、カゴ釣りや飛ばしサビキは繊細なアタリを取る釣りではないので、実用上の支障はありません。

トップ全体が赤く光るため、明るさは十分でしょう。

海面での視認性も必要十分といったところ。

トップがボディを照らすこともあって、遠投してそこから流してもある程度までは見えそうな明るさです。

カゴ釣りや飛ばしサビキ、泳がせ釣りにはこれで十分ですね。

やっぱり視認性は電気ウキに分があります。

遠投カゴナイト2(釣研)

遠投カゴナイトⅡ(8号)は、トップが羽になっている遠投ウキです。

ボディは軟質の素材なので割れることはなく、トップの強度も高め。テトラ帯や磯からも使いやすい丈夫な設計です。

平均飛距離は約30m。

羽のおかげか飛行姿勢が安定しており、ウキの自重も重いのでよく飛びます。

電池はBR425を1本。

12時間以上連続で発光します。

トップの塗り分けなどはなく、長さもないので繊細さはあまりありません。

しかし、ウキ自体が大きくて存在感があるので、遠距離でも沈んだら判る程度には目立ちます。

もちろん、棒ウキのような感度はありません。

トップ全体が光るのではなく、羽の根元付近だけ光るので「凄く明るい」というレベルではないですね。

海面に浮かべてみてもあまり明るくはなく、視認性はイマイチ。

投げる範囲では十分見えますが、そこから流していくと見えなくなると思います。

トップにケミホタル(50サイズ)を差し込めるので、併用することで視認性を向上させられます。

おそらく、遠投する場合はケミホタルの併用を前提としているのでしょう。

ケミホタルを差せばかなり明るいですね!

釣研 遠投カゴナイトⅡ 8号

ファイバー細ウキ YF-8308(ハピソン)

ファイバー細ウキYF-8308(1号)は、スリムなトップとボディが特徴の高感度系棒ウキです。

1.5号の磯竿での平均飛距離は約17mと、FF-14などの重たい棒ウキと比較すると飛びませんね。

電池はBR435を1本。

連続約10時間点灯します。

塗り分けられた長めのトップにより、日中の視認性も十分。

浮力の設定も繊細で高感度です。

夜釣りだけではなく、日中のフカセ釣り等にも兼用できます。

光ファイバーのトップが2点で発光しますが、太いウキに比べると明るさはありません。

足元から10m程度の距離なら問題なく見えますが、それ以上になると見えにくくなりました。

“感度重視の近距離用のウキ”と思った方がいいですね。

ハピソン ファイバー細ウキ YF-8308

5点発光ウキ YF-8412(ハピソン)

5点発光ウキ YF-8412(1号)はその名の通り、5点で発光する高感度系棒ウキです。

ウキの足が細長く、ボディが膨らんだ“かんざし型”のフォルムが特徴。

ファイバー細ウキより飛行姿勢が安定するため、平均飛距離は約23mと、かなり飛びました。

電池はBR435を2本。

点灯は連続約8時間で、電池の消耗は早めです。

ファイバー細ウキと同様に、日中の視認性は◯。

かんざし型ボディのおかげか、5Bのオモリでも立つくらいウキの立ちが良く、安定性にも優れ、棒ウキながら風に対しても強いです。(ファイバー細ウキは5Bでは立ちませんでした)

軽いオモリでもしっかり立ってくれますが、引き込まれる際に膨れたボディが抵抗を受けるので、感度はファイバー細ウキとあまり変わらないと思います。

5点・3色発光なのでかなり明るい印象を受けます。

海面に浮かべてもかなりよく見えます。

細かいアタリや、スズキやチヌの前アタリも取りやすそうです。

ファイバー細ウキと並べてみると、視認性にはかなり差があります。

電池の消耗は早いですが、それ相応の明るさがありますね。

飛距離・感度・視認性、どの点を取ってもレベルが高く、とても優秀なウキですね。

ハピソン 5点発光ウキ 1号 YF-8412

LFスマート(釣研)

LFスマート(3B)は、円錐ウキタイプの電気ウキです。

平均飛距離は驚きの約41m。棒ウキの2倍も飛んでいます!

空気の抵抗の少ない円錐ウキは、やはりよく飛びます。

電池はBR435を2本。

日中の視認性は、普通の円錐ウキと変わりません。

円錐ウキに共通して言えることですが、足場の低い場所から遠くに流すとかなり見にくくなります。

感度に関しては、ウキ自体が大きくて余浮力も大きいため、普通の円錐ウキよりは低いでしょう。

波風の影響を受けにくく、潮乗りにも優れ、荒天時にも使いやすいです。

トップ全体が光るチップ型のLEDがダブルで内蔵されており、かなり明るいですね。

写真では少し伝わりにくいですが、夜間でもしっかり見えます。

少し引いてみても十分な存在感。

遠投して流しても十分アタリは捉えられます。

釣研 LFスマート 3B

e-テクノ(ヒロミ産業)

e-テクノ(3B)はコンパクトな電気ウキです。

平均飛距離は約19mと、軽いウキながら意外と飛ぶことに驚きました。

電池はBR435を1本。

小さいウキなので棒ウキに比べると見えにくいですね。

自立式なのでオモリを打たなくても立ちます。

浮力が小さいこともあって、感度はかなり良さそうです。

黄緑の高輝度LEDなのでかなり明るい印象。

ちなみに、レッドのラインナップもあります。

小さなウキですが、海面でもかなり存在感があります。

かなり流しても見えなくなることはなさそうです。

ウキの足部分は、ウキゴムに差し込める形状になっています。

のべ竿を用いた固定仕掛けでも使いやすいので、シンプルな仕掛けで気軽に遊ぶにはもってこいですね。

ヒロミ産業 e-テクノ 3B

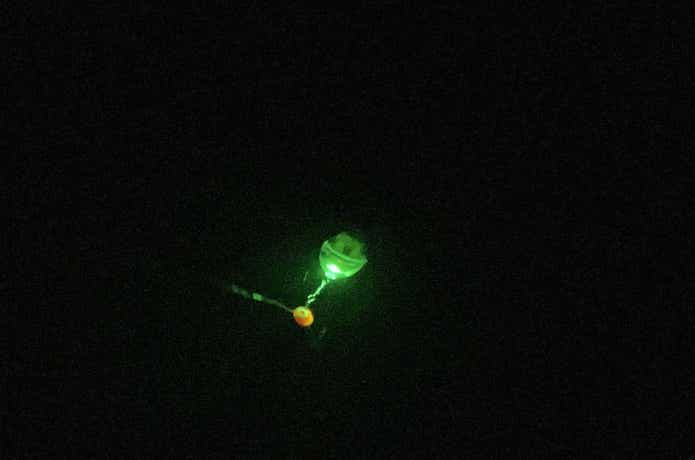

かっ飛びボール カン付きタイプ(ハピソン)

厳密には、かっとびボールはウキではありませんが、近年人気があるので紹介しておきます。

これは発光するタイプのフロートで、ルアー釣りにも対応するアイテムです。

平均飛距離は、エギングタックルで約30m。

小粒で空気抵抗が少ないためか、よく飛びます。

電池はBR311を2本。

点灯は連続約6時間と短めです。

今回使ったのはサスペンドタイプなので、負荷が掛かっていない状態では水に浮き、負荷が掛かると馴染んでいきます。

かっとびボール自体は小さいので、日中の視認性はあまりよくありません。

小粒ながら明るい緑の発光で、かなり明るいです。

ちなみに、赤や青もラインナップされています。

カン付きタイプはトップ側を下にしてフォールしていくので、着水してしばらくすると見えにくくなります。

リトリーブすると少し上を向いて見えるようになるため、仕掛けの位置を確認するには少し引っ張ってください。

アタリがあった場合も引っ張られてフロートが動くため、電気ウキほど鮮明ではありませんが視認できます。(浅いタナなら)

30m以上流すと少し見えにくくなりましたが、“フロートリグで使う”という前提では全然問題はありません。

ジグヘッドを使ったフロートリグはもちろん、キビナゴを使ったタチウオフロートもおすすめです!

ハピソン かっ飛びボール カン付 YF-310

夜釣りの釣果は電気ウキ次第?

さまざまな電気ウキがありますが、まずは夜間でもよく見えてアタリを捉えられることが大切です。

今回検証した電気ウキはどれも使いやすいものだったので、釣り物に合わせて選んでもらえれば快適に夜釣りを楽しめると思います。

電気ウキが沈んでいく様子はとてもドキドキするので、ぜひ楽しんでくださいね!