エギについてのおさらい

エギは日本古来から存在する疑似餌(ルアー)の名称。起源は諸説ありますが、江戸時代に松明を持って海に出た薩摩(現在の鹿児島県)漁師が誤って海中に松明を落とし、その落とした松明にイカが抱きついて来たことからルアーに発展したと語られています。

木材を削り、エビをイミテートさせたボディーに、重りとして当時のお金(古銭)をエギに固定させ、古銭の枚数を増減させることで沈下速度を調整していたとも言われています。

今ではエギングと呼ばれる釣り方として浸透

今では、このエギを使った釣り方は「エギング」として親しまれています。江戸時代より基本の形状は変わりませんが、釣り人の情熱・化学発達により工夫が施されました。

結果、すでに数えきれないほど、様々なエギが世に出回っていて、どれを選ぶべきか迷ってしまうほど。

今回は、これからエギングをはじめられる方が迷われないよう、エギを選び方の基本から説明して行きたいと思います。

エギの号数

エギは号数で呼ばれることが主流であり、号数によってサイズや重さが変わってきます。メーカーによって多少異なりますが、おおよその目安はこちらとなります。

(1号=約3.03センチを目安としましょう。)

2.5号

7,57センチ/10グラム 時期:秋

アオリイカを狙うエギングでは最小クラス。秋の新子狙いに出番が多いサイズです。

3.0号

9.09センチ/15グラム 時期:春/秋

2.5号同様に秋の新子狙いに使用することが多いですが、春でも状況が渋かったりベイトサイズに合わせたりと状況に応じて効果を発揮します。

3.5号

10.60センチ/20グラム 時期:春/秋

エギングにおける基準であり最も使用するサイズ。地域にもよりますが、一年を通し活躍するオールラウンダーです。

4.0号

12.12センチ/25グラム 時期:春

標準サイズよりワンランク大きい4号エギは、春の親イカシーズンに出番が多いサイズ。3.5号に比べ自重があるので、飛距離の向上・波や風の影響を受けにくい利点もあります。

4.5号

13.63センチ/33グラム 時期:春

ショアエギングの最大クラス。大型のアオリイカに強くアピール出来るサイズですが、4.5号に対応したタックルを用意する必要があります。

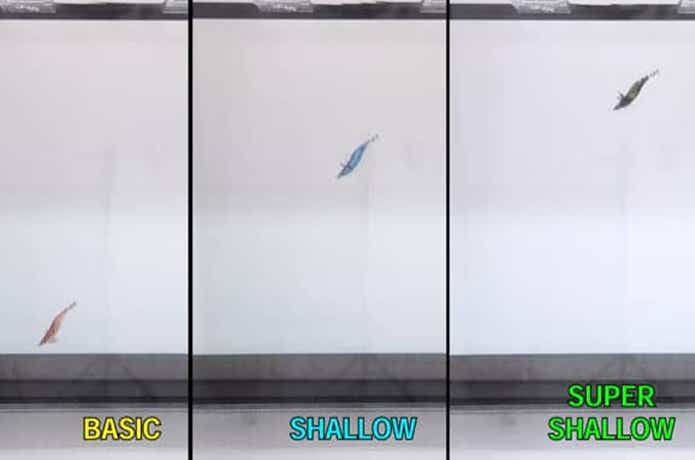

エギのタイプ

号数が同じでも沈下スピードが分けられており、メーカーによって名称が多少変わりますが、代表的な3タイプを紹介します。

シャロータイプ/スーパーシャロータイプ

パッケージやエギにSやSSの表記があればシャロータイプのエギと認識しましょう。

沈下スピードが遅いシャロータイプ(スーパーシャロータイプ)は浅場や藻場など水深がないところでも、フォール時間を作り、アオリイカにしっかりアピール出来るメリットがあります。

水深がある場所・潮の速い場所は苦手なため、表層~中層にかけての使用がメインです。

ベーシックタイプ

特に何も表記がないものや、ベーシックと記載があるものは、基準の沈下スピードとなるスタンダードタイプです。

幅広く対応ができるベーシックは、エギングで最も使用するであろうタイプ。号数・カラーバリエーションを揃えておくことをオススメします。

ディープタイプ

FS(ファストシンキング)・D・Rなどメーカーにより表記が分かれますが、深場の攻略に威力を発揮するディープタイプのエギです。

沈下スピードが速いディープタイプは潮流の影響を受けにくく、しっかりボトムを取りたいエギングに有効です。また他のタイプと比べるとやや重いので、飛距離を稼げるメリットもあります。

エギのカラー

釣果に直結するといっても過言ではないエギのカラーとローテーション。カラーもたくさんあり、釣り場や釣具屋さんでどれを使うか迷われたことはないでしょうか?

地域によって水質の違いや、その日の状況で答えが変わるため、これといった正解はないと思いますが、カラーチョイス・ローテーションが上手なエギンガーは確実に釣果を上げています。

カラーを選ぶ必要性

完全に解明されてはいませんが、アオリイカは青~青緑の光しか認識できず、白黒の世界で生きているといわれています。

それならエギのカラーを選ぶ必要があるのかと疑問を抱いてしまいますよね。

しかし、身体の色を周りに合わせて変えることもあるように、光の強弱や色のコントラストには非常に敏感な生物であり、捕食にも大きな関係があると言われています。

ベースカラーとボディーカラーとは?

エギは主にテープと呼ばれるベースカラー・外見が決まるボディーカラーの2つから構成されることが一般的。

ベースカラーとボディーカラーの2色を組み合わせ、モノクロの景色を見ているアオリイカの捕食本能を刺激できるようなコントラストを演出しています。

2色を組み合わせるため配色パターンが多く更に迷ってしまうかも知れませんが、シルエットや発光などを担うベースカラーが重要です。

あった方が良い代表的なカラー

ベースカラーで言えば“金テープ・銀テープ・赤テープ”の3種類はシルエットの強弱がはっきり分かれているので、タックルケースに最低限用意しておきましょう。

【金テープ=朝まずめ/夕まずめ】 【銀テープ=日中】 【赤テープ=夜/光量が少ない】……と、空の色・光量に合わせて選択することをオススメします。

その他の特徴

カラーだけではなく、アオリイカの捕食スイッチを刺激する工夫が施されているエギもあります。

ラトル

ルアーではお馴染みのラトル。小さな玉がぶつかり合い、エギを動かすとシャカシャカと音を発生させるラトル内臓エギは、ダートアクションに反応しない個体や広範囲にアピールが可能となります。

必ずしもラトル入りがいいという事がありませんので、ラトル入り・ノンラトルと交互に使い分けて、その日のアタリエギを見つけると効率良く釣果を上げることが出来ます。

おすすめエギ10選

豊富なカラーバリエーション・多種多様なエギが数多くありますが、エギンガーである著者オススメのエギ10選を紹介します。

エギ後方に装着した『ハイドロフィン』がフォール中のブレを徹底的に制御。強風・高波など悪コンディションに効果を発揮する安定フォールの決定版です。

YAMASHITA エギ王 Kベーシック 3.5号

安定のエギ王Kに対し、ダートに特化したエギ王Q。軽いしゃくりで大きくダートする動きは、広範囲にサーチすることができ、またアオリイカがもっとも見やすい発光色490グローを搭載し、スレた個体にも強烈にアピールします。

ヤマシタ エギ王Q LIVEサーチ グロー 3.5号

音・発色・波動のトリプルアピールがアオリイカの捕食本能を強烈刺激。特に秋イカシーズンにオススメのオールマイティーエギです。

デュエル ヨーヅリ パタパタQラトル 3.5号

磁着タングステン重心移動システムを実装したマグキャストは、とにかく飛距離を求めるときに出番となる一本。圧倒的な飛距離で他のエギンガーが届かないポイントを狙い撃つことが出来ます。

デュエル ヨーヅリ イージーキュー

プロエギンガー山田ヒロヒト氏監修のラトル入りエギ。スローにフォールさせてじっくり抱かせるタイプSはシャローエリアはもちろんのこと、ウィードエリアを狙う春の親イカシーズンにオススメしたい高実績シリーズです。

ダイワ エメラルダス ラトル タイプS

攻めと喰わせでイカをKOする新コンセプトエギ。どんなしゃくりにも過敏に反応して動き、連続したダートアクション&ストップでテンポよく探ることが出来ます。

シマノ セフィア クリンチ カエル跳びアッパー

エギ本来のシンプルなボディが生み出した絶妙なバランスは、無駄な違和感を与えず自然にアオリイカを抱かせます。オールシーズン通用し、カラーバリエーションも豊富な高性能エギでシリーズです。

ハリミツ 墨族 ノーマルタイプ

遠浅リーフ、藻場などシャローエリア攻略に真価を発揮する″XS(エクストラ・シャローシンキング)″モデル。 エギ番長シリーズ共通の『マジ切れダート』も健在。低活性イカもしっかり寄せて超スローフォールで抱かせるシャローエリアの一軍エギです。

エバーグリーン エギ番長 XS 3.5号

コストパフォーマンスに優れ、初心者の方へオススメのエギ。低価格ながらラトルを内蔵しており、アオリイカへしっかりアピールします。

クロスファクター サイコスクイッドラトル

「底をとる」「しっかりシャクる」「アタリを逃さない」を意識しなくてもOKなので、初めてエギングをする方やエギングが苦手な方にオススメのエギです。

YAMASHITA エギーノ ぴょんぴょん サーチ 3.5号

エギチョイスも楽しんでアオリイカをゲットしよう

エギングの心臓部となるエギについて解説しましたが、あくまでも基本であり正解はアオリイカ本人しか分かりません。

やはりその日その時の状況に応じ、正解エギを見つけることが大切でありエギチョイスの醍醐味ではないでしょうか。

決して難しく考えることはなく、釣具屋さんでエギを選ぶところからエギングを楽しみ、お気に入りの一本で本命のアオリイカをゲットして下さい。もっとエギングが楽しく、好きになると思います。