ゲンゴロウブナってどんな魚?

ゲンゴロウブナは、コイ目コイ科コイ亜科フナ属に属している、人気ゲームフィッシュ・ヘラブナの原種と言われている魚です。

ゲンゴロウブナとヘラブナは全く同じ魚と思っている人も多いですが、その歴史をたどってみるとそうではないことに気付きます。今回は、ゲンゴロウブナの名前の由来や知られざる昔話まで迫ってみたいと思います。

生息域・分布

ゲンゴロウブナは、もともと滋賀県の琵琶湖に生息していた固有種。しかし、ヘラブナとともに放流され、現在では日本各地で見られるようになっています。流れの緩い河川や湖沼などを好み生息します。

特徴・生態

ゲンゴロウブナはマブナやギンブナなど、他のフナに比べて体高があるのが特徴です。なかには数十年も生きている個体も確認されていて、最大で50センチを超えるものもいるようです。

産卵期は春で、シーズンになると浅瀬にある水草などに卵を産みつけ暴れる姿が見られ、釣り師からは「ハタキ」と呼ばれます。

ヘラブナとゲンゴロウブナって同じ魚?

ゲームフィッシュとして人気の高いヘラブナの原種は、ゲンゴロウブナの突然変異体。ゲンゴロウブナのなかでも特に体高がある突然変異体を選んで飼育・繁殖させたものがヘラブナです。

この2種では食性の違いがあり、ヘラブナは植物プランクトンが主食、ゲンゴロウブナは雑食性であるのが特徴です。

ヘラブナの日本記録って?

ヘラブナの日本記録は1980年に釣り上げられた、体長64センチ・重さ3.8キロと考えられないほどの大物。その個体は、青森県の三沢市歴史民俗資料館に展示されていて実際に目にすることも出来ます。

40年近くこの大きさを超えるヘラブナは釣り上げられていないので、その巨大さが分かります。

ゲンゴロウブナの歴史とは

漢字では「源五郎鮒」と書くゲンゴロウブナ。その名前の由来は諸説ありますが、琵琶湖で漁師をやっていた「源五郎」という人物が関わっていたことが由来のようです。その話は昔話にもなっているので、ご紹介します。

日本昔話にもなった源五郎鮒

「昔、漁師をしていた源五郎が、琵琶湖のほとりで倒れていた女性を助ける。元気になった女性を源五郎は嫁に迎えますが、数年経ったある日、その正体がフナであることを知ってしまう。

正体を知られ琵琶後に姿を消した嫁を追い水に飛び込んだ源五郎自身も、気づけばフナになってしまい、それ以降、大型のゲンゴロウブナが琵琶湖にみられるようになった。」ゲンゴロウブナには、そんな昔話があります。

ヘラブナの釣り方-How to-

「フナで始まり、フナで終わる」という諺があるほど、釣りの基本とされるフナ釣り。ゲンゴロウブナはヘラブナ釣りと同じ狙い方で釣ることが出来ます。ここでは代表的な釣り方と配合のシンプルなエサをご紹介します。

宙釣り

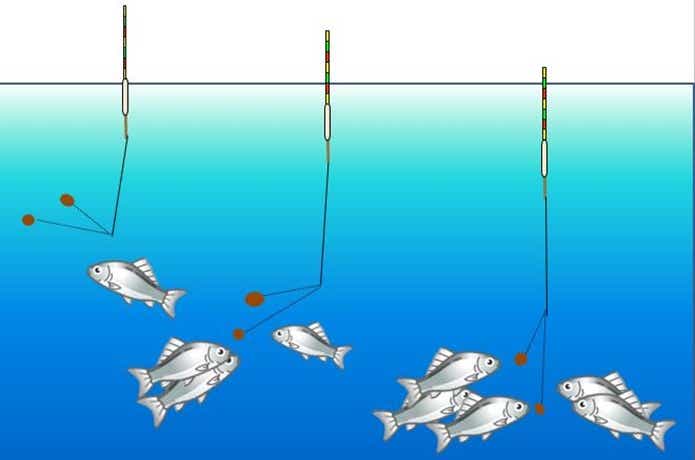

宙釣りは、釣りの盛期となる初夏から秋にかけて有効な釣り方。竿一杯のタナ(水深)を探る“チョーチン”や、ウキからオモリまでを1メートルに固定した浅ダナ狙いなど様々な魅力を味わえます。

宙釣りは、エサの配合やタッチで釣果が大きく分かれるヘラ釣りの醍醐味が詰まった釣り方です。

マルキュー バラケマッハ

底釣り

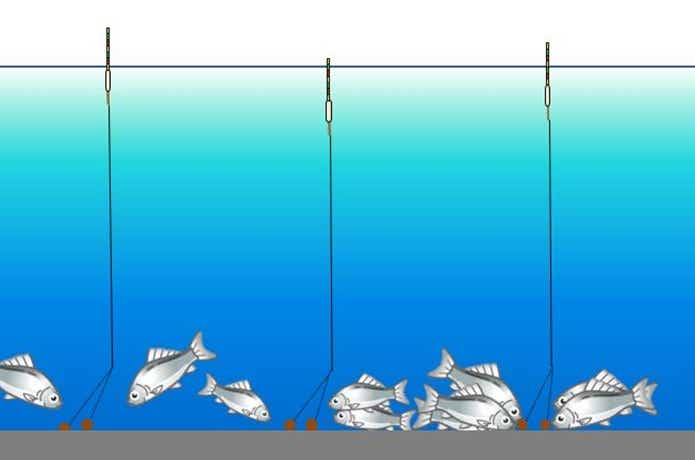

底釣りは、魚の動きが鈍る冬に代表される釣り方です。また一度魚を寄せてしまえば安定した釣果を得やすいのも特徴で、ベテラン釣り師が選択することも多い釣り方です。

アタリは小さく、ウキの1節(1メモリ)が「チクッ」と入ることが多いです。

バリバス ダンゴの底釣り 芯華

セット釣り

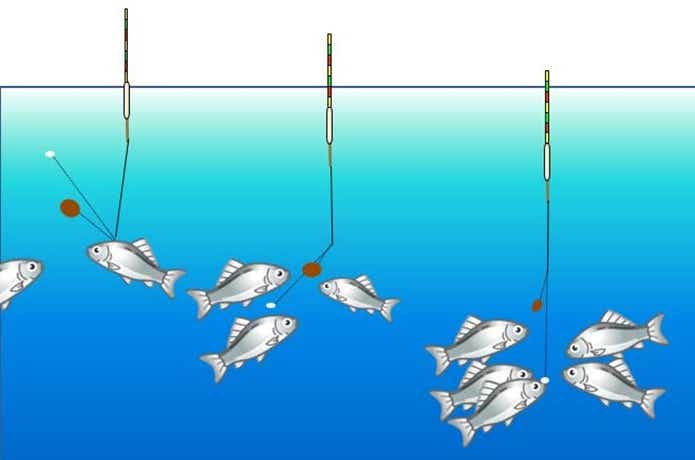

上バリにバラケ餌、下バリにウドン餌を付けるセット釣り。バラケ餌が煙幕状にウドン餌にかかり、バラケ餌の粒子を吸い込むときにウドン餌を吸い込ませて針掛かりさせるセット釣り。

季節を問わずオールシーズン楽しめる強い釣り方です。

マルキュー セット専用バラケ

ゲンゴロウブナを知っていれば釣り博士?

ゲンゴロウブナとヘラブナを全く同じ魚として認識している釣り人は少なくありません。しかし、その歴史を知れば全く同じ魚ではないことが分かっていただけると思います。

ご紹介した釣り方やエサを参考に、一度ゲンゴロウブナを狙ってみてはいかがでしょうか。