鯉釣りについて

う

鯉は全国各地の様々なフィールドで釣ることが出来ます。野生の鯉は「野鯉」と呼ばれ、時には1メートルを超える大物が釣れることも。

釣り方は様々で、初心者からベテラン鯉師まで多くの人に愛される楽しみやすい釣りです。

本記事では鯉釣りで必要な仕掛けやタックル選び、おすすめのエサまでご紹介していきます。

鯉の釣れる場所

鯉は生息域が広く、身近な川や湖沼など様々なフィールドで狙うことが出来ます。まずは自宅近くのフィールドで鯉が居る場所を見つけて釣りをしてみましょう。

鯉が居るかどうかは、初めての場所でも少し散歩しながら水面を見ていれば泳いでいる姿を確認出来ます。

初心者は広い場所だとポイントが絞り込みづらいので、ポイントが絞りやすい小規模な池や川から始めてみるのがオススメです。

鯉の習性

鯉がエサを探す際の習性は大きく2つの行動パターンに分けられます。1つはエサのありそうな場所を順番に回っていく「回遊派」、もう1つは一定の場所に留まって流れてくるエサを待つ「定位派」です。

回遊派の鯉は決まった同じルートを順番に回り、エサらしいものを見つけると口に入れてみて、食べられないものであれば吐き出して次の場所を目指します。

一方の定位派は、人の気配を感じると別の場所に移動しますが、危険でないと判断すれば同じ場所に戻ってくる習性があります。

鯉が水面でエサを取る場所

▼1.流れの速い流芯

体力のある鯉は、流れの中で上流から流れてくるエサを探しながら泳いでいます。流れてきたエサを見つけると、素早く近づき吸い込みます。

▼2.流芯脇の流れの緩い場所

流れの少ない場所を好む鯉は、目の前に流れてくるエサを待っています。エサを見つけた途端、一気に追いかけて食らいつきます。

▼3.岸際の流れが緩い場所

岸際は水深に関わらず、沖よりも流れが緩くなります。その緩い流れの中を上流に向かってゆっくり回遊しながら、岸にくっついたエサや漂っているエサを探しています。岸際の草の間で水面から頭を出しながらエサを吸い込んでいることもあります。

▼4.流れのないワンド

ほとんど流れがない湖沼や池において、鯉はワンドを回遊しながらエサを探しています。数メートルごとに水面にあるエサを吸い込む姿が見られることもあります。

▼5.風でゴミが集まる流れの弱い場所

水面にゴミやエサが溜まるポイントは鯉にとって最高のエサ場となります。狙う時にはゴミに引っ掛からないように仕掛けを投げる技術が必要です。

鯉の釣れるシーズン

基本的に鯉釣りのオフシーズンはないと言われ、釣り方に注意していれば1年を通して狙うことが出来ます。

1年の中でも食い気が立って釣りやすいのは、産卵を行う春先の「のっこみ」シーズンです。この時期は食い気が立ち、鯉が岸近くに寄ってくるため特に釣りやすくなります。

鯉釣りにおすすめのタックル

鯉は淡水魚の中でも特に大きく成長する魚です。平均サイズは60~70センチですが、小規模な池や川でも80センチから1メートルを超える鯉が釣れることも珍しくありません。

大物がヒットした時でも耐えられる強いタックルを準備しておきましょう。ここでは鯉釣りにおすすめのタックルをご紹介していきます。

竿

▼延べ竿

最も手軽に鯉釣りを楽しみたい方におすすめなのが延べ竿でのウキ釣り。リールを使わない手軽さの一方で、延べ竿では鯉との力比べになりますので最高にスリリングなやり取りが楽しめます。

延べ竿の長さは小規模なフィールドであれば12尺(約3.6メートル)、大規模なフィールドであれば18尺(約5.4メートル)程度がおすすめ。迷った時には中間的な15尺(約4.5メートル)を選んでみましょう。

ダイワ 天弓 超硬 15尺

▼鯉竿

遠くのポイントを回遊する鯉を狙う時には、リールが使える鯉竿がおすすめ。竿の長さは3.5~4.5メートル程度で、オモリ負荷が15~20号の製品を選んでみてください。

専用の鯉竿以外に磯竿の4~5号や、ミディアムヘビークラスのシーバスロッドなどでも代用は可能です。

ダイワ マッドドラゴン T 3-360

リール

鯉釣りで使うリールはスピニングリールが一般的。大きさは3000~4000番サイズで、ナイロン4号が150~200メートル巻けるものを選びましょう。

またスプールからラインがフリーに出ていくよう設定可能な「クラッチ機能付き」の鯉釣り専用リールであれば、釣りがしやすく鯉のアタリを存分に楽しむことが出来ます。

ダイワ リーガルプラス BR 3500BR

道糸

鯉釣りで使用される道糸は、延べ竿ではナイロン2~3号、リールを使う場合はナイロンの4号以上が基準となっています。

リールを使って大物を狙う場合は10号以上の太さを使うこともあります。リールに巻いておく量はラインをどんどん引き出されても問題がないように、150~200メートル巻いておくのが安心です。

サンヨーナイロン 鯉一心 800m ボビン巻

鯉釣りの仕掛け

鯉釣りでは様々な仕掛けを使います。タックルやフィールドに合わせて仕掛けを使い分けることで、鯉をたくさん釣ることが可能です。

ここでは鯉釣りで使われる仕掛けの特徴とおすすめアイテムをご紹介します。

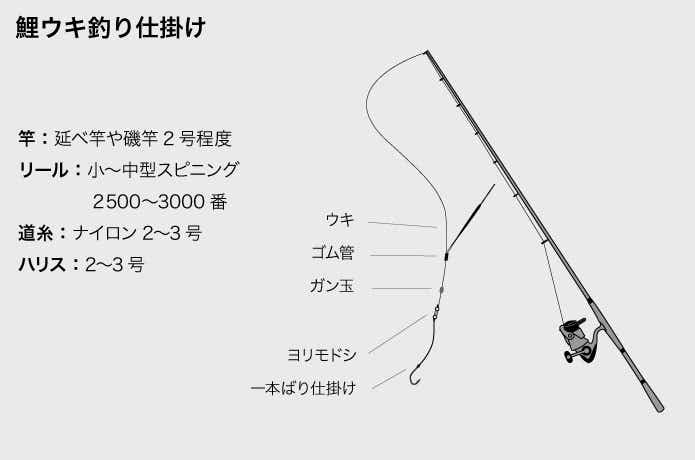

ウキ釣り仕掛け

ウキ釣り仕掛けは初心者の方が最も手軽に鯉釣りを楽しめる仕掛け。基本的には延べ竿にセットして使用します。鯉がエサに食いつけばウキが沈んでいくので、アタリが分かりやすいのが特徴です。

道糸の太さは2~3号でハリスの太さは2~3号、鯉用の針10号前後を使ってみてください。針は1本だけでなく2本セットして、他の魚にエサを取られにくくするのもおすすめです。

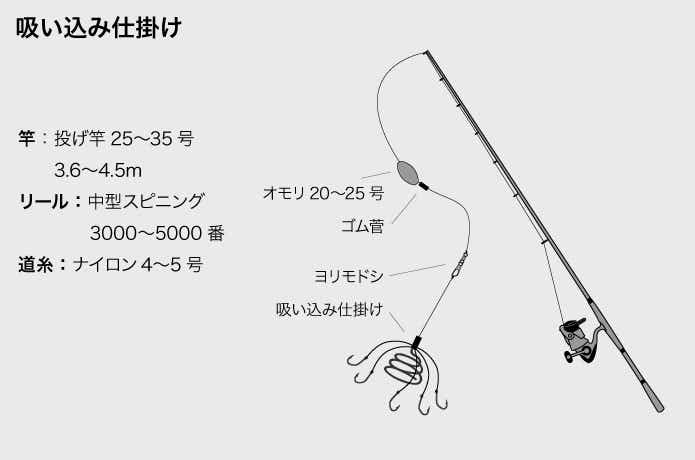

吸い込み仕掛け

鯉がエサを吸い込んで食べる習性を利用した吸い込み仕掛け。針が3~5本程度付いていてダンゴエサを付けるための、らせん状パーツが付いているのが特徴です。

ダンゴエサを鯉が吸い込む時に一緒に針を吸い込むことで針掛かりさせます。ベテランの場合は自作する人も居ますが、市販の吸い込み仕掛けを使うのが一般的です。

オモリと吸い込み仕掛けがワンタッチでセット完了

がまかつ ワンタッチ鯉吸い込み仕掛

ウキから針までセットで竿への取り付けも簡単

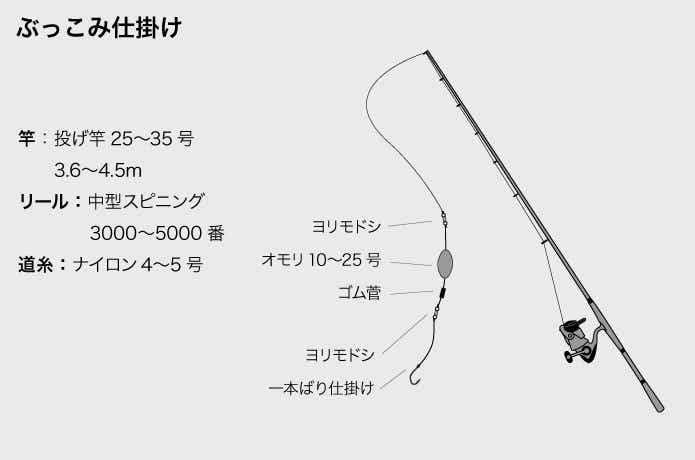

1本針仕掛け

1本針仕掛けは名前の通り針が1本のみの最もシンプルな仕掛けで、「ぶっこみ仕掛け」とも呼ばれています。

オモリは8~25号でヨリモドシは3~4号、ハリスは道糸よりも1ランク細いもの、針は鯉用の針10号前後を使用します。

投げた時の衝撃でオモリが結び目に当たって切れることを防ぐために、ヨリモドシの前にクッションゴムを入れておきましょう。

川でも海でも使える1本針仕掛け

ささめ針 池ポチャ ぶっこみ釣り

鯉パン

鯉パンは食パンをエサにして鯉を狙う釣り方のこと。必要なものはタックルと針、食パンだけなので、簡単にチャレンジすることが出来ます。

出来るだけ軽い針を選ぶことと、硬めの食パンをエサにすることが鯉パンのコツです。食パンは耳の部分を針で縫うようにして付けると外れにくくなります。

鋭い針先で掛かり抜群

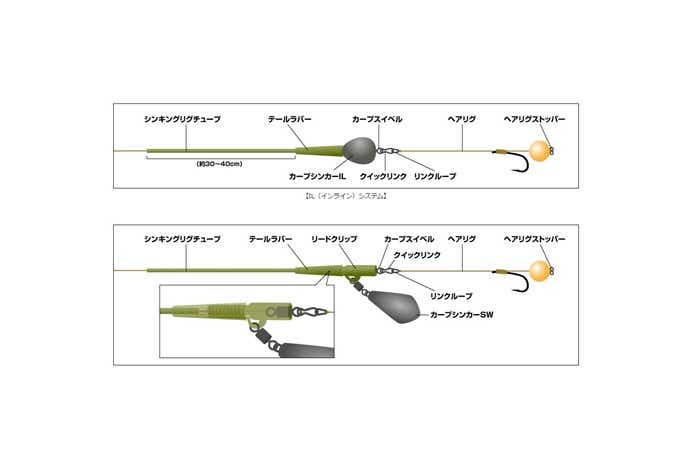

ヨーロピアンカープフィッシング

ヨーロピアンカープフィッシングとは、ヨーロッパで流行している鯉釣りのスタイル。仕掛けは合理的に鯉を釣り上げるため専用の道具が必要になりますが、ゲーム性の高さゆえに日本でも注目されている釣り方となっています。

まずは仕掛けセットとエサを通すためのニードルがあれば始めることが出来ます。

道糸に結んでオモリを付けるだけの簡単仕掛けセット

ダイワ ライトカープ仕掛け

鯉釣りでおすすめのエサ10選

鯉釣りでは吸い込みエサ(ダンゴエサ)と食わせエサを仕掛けによって使い分けます。ここではそれぞれのエサの特徴とおすすめ製品をご紹介します。

吸い込みエサ(ダンゴエサ)

吸い込みエサ(ダンゴエサ)は、吸い込み仕掛けやウキ釣りで使うエサです。粉末状のエサと水を混ぜて練り合わせ、ダンゴ状にしてから使います。

鯉は雑食性で動物質・植物質どちらも食べるので、ブレンドによって釣果が変わります。様々なブレンドを試して釣果を伸ばしてみましょう。

集魚効果が高く、濁りの強い場所でおすすめ

吸い込み・ウキ釣りどちらでも使える

スレた鯉も思わず食いつくウキ釣り用エサ

持ちが良く、流れやエサ取りに強い

水を加えずそのまま使えて便利

食わせ餌

食わせ餌は1本針仕掛けやウキ釣り、また吸い込み仕掛けの食わせ針に付けて使うエサです。ヨーロピアンカープフィッシングでは専用のカープベイトを使います。鯉釣りでは市販されているもの以外にミミズやタニシ、ザリガニなどをエサとして使うこともあります。

厳選したサツマイモと黒砂糖を配合

マルキュー いもようかん

粒状で簡単に針に付けられる

マルキュー つけるだけ!

エサ取りが多い場所で大活躍

マルキュー ニューくわせコーン

本場生まれのカープフィッシング専用ベイト

マルキュー クレデンスボイリー

6つのフレーバーと3つのタイプで鯉にアピール

ダイワ メインライン ハイインパクト

鯉釣りを満喫しよう!

鯉釣りは身近な場所で安価な道具でも大物を狙える他に類を見ない釣りです。

しかし、「鯉は一日一寸」という格言があるように、一尺(30センチ)の大きさの鯉を釣ろうとすれば、釣り場に10日通ってようやく釣れると言われるほど奥深い釣りでもあります。

自分でポイントを見つけ仕掛けを選び釣り上げた鯉は、あなたにとって最高の一匹となるはずです。

▼鯉釣り入門の詳しい解説はこちら