タイラバで真鯛の狙うポイント

岩礁帯

岩礁帯(根周り)は、餌となる甲殻類や小魚が数多く集まることから真鯛も多く生息する場所。

それだけにタイラバで狙う事も多いポイントですが、根掛かりに注意が必要です。

砂礫・砂底

一見何もないような砂地にも真鯛が生息しています。

とは言えひたすら砂地が続く場所よりも、駆け上がりが絡んでいたり、付近に根がある砂地は潮流が変化している事が多く、真鯛の餌となる小魚なども寄りやすくなるためポイントとしては有望でしょう。

ベストシーズンはいつ?時期ごとの傾向と狙い方

マダイは四季を通じてタイラバで狙う事ができる魚。ただし、ノッコミと呼ばれている産卵期を中心に、季節によって釣れるサイズや数などの釣れ具合にも変化があります。

産卵シーズンである春は群で浅場に接岸し、産卵に備え甲殻類や多毛類、小さなベイトフィッシュなど捕食が容易な餌を積極的に追っています。

一方で秋のマダイは来たる冬に備えて荒食いをするシーズン。夏の間散っていたマダイが群を作りイワシなどの小魚の群を盛んに追い、型も数も出る季節です。

春

日本沿岸部の多くの地域でマダイの産卵シーズンとなるのが春。深場で越冬していたマダイが群をなし、産卵の為に浅場で積極的に捕食を始めます。

数もサイズも狙いやすい時期ではありますが、水温の上下動で食いが極端に変わることもあります。

夏

夏になると多くの個体が産卵を終え、体力の回復とともに活性も高まっていきます。

それと同時に浅場も深場もマダイが活動する適水温となるため、群れが散ってマダイの居場所が絞りにくくなるシーズンでもあります。

秋

秋も中ごろを過ぎると水温は再び低下しはじめます。この頃になるとマダイは再び群を成すようになり、冬に向けた荒食いをはじめます。

活性も高く年間の中で最も数もサイズも狙いやすい時期。また、この頃のマダイは食味もとても良くなります。

冬

海水温が最も下がる冬場になると、マダイは深場へ落ちて越冬します。水温の低下によって活性も下がるため、最も釣るのが難しい季節。

とはいえ全く釣れない訳ではありません。水深50m以深のボトム付近を丁寧に探ってみましょう。低水温時に口を使えるのは体力のある大型個体。思わぬ大鯛に出会えるかもしれません。

タイラバ用タックルの特徴と選び方

タイラバタックルにはベイト、スピニング両方ありますが、最初に揃えるなら断然ベイトタックルがおすすめ。

落として巻き上げる動作を繰り返すタイラバでは、クラッチ一つでラインを放出できるベイトリールが便利。また、釣果に響くことさえある「等速巻き」のしやすさもベイトリールに軍配が上がります。

タイラバ向けロッド

タイラバでは、6〜7フィート前後のレギュラーテーパーのロッドが用いられます。マダイの繊細なあたりを小針で絡め取るように掛けるため、食い込みのいいソリッドティップを採用したものが多いのも特徴です。

▼ 硬さ

タイラバで使用するロッドの硬さはML〜XHクラスが一般的で、使用するタイラバヘッドの重さに合わせて番手を選びます。

軽いヘッドや潮流が緩いところでは柔らかいもの、重いヘッドや潮流が速いエリアでは硬いものといった具合に使い分けますが、まずは自分が乗る船でどの程度の番手が必要か確認してみると良いでしょう。

▼ 長さ

6フィート代前半のものから、7フィート3インチ程度のものまでのバリエーションがありますが、最も万能とされているのが6フィート5〜9インチ程度の長さ。

小型船から大型船まであらゆる釣り座で使いやすいサイズです。この長さを基準に、大型船でのとりまわしを良くしたい場合は更に長めを、小型船なら短めと船の釣り座に合わせて選びましょう。

タイラバ向けリール

巻き上げとフォールが主体となるタイラバでは、リール選びも重要なポイント。必要なスペックと機能を解説します。

▼ スペック

ドテラ流しでは水深以上の長さのラインが必要になるため、0.8号のPEラインを最低でも200m巻き込めるものが必要です。具体的には150〜300番と呼ばれている番手がマッチします。

また等速巻きを快適にこなすためハンドルはダブルのものが最適。ギア比は巻きを安定させやすい6.3:1のノーマルギアや、5.6:1のローギアが最初のチョイスとしては無難でしょう。

▼ 機能

近年専用モデルを中心に装備される事が多い「カウンター」は、ヒットしたレンジや巻きスピード等を数値で知る事ができるため、より戦略的な釣りを可能にしてくれます。

また、フォールスピードをレバーでコントロールできる「フォールレバー」もおすすめ。タイラバが落下している時にバイトが出ている状況などで落下スピードの調整が容易になります。

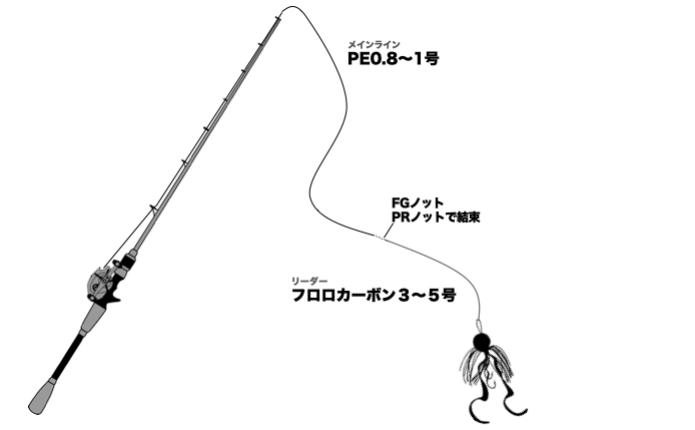

タイラバで使うラインシステム

タイラバではPEライン+ショックリーダーのラインシステムを使う事が一般的です。

釣れる魚のサイズに対して細めのラインを使うのも特徴的。

▼ ライン

多くの場合0.8号〜1号程度のPEラインを使用しますが、船宿やエリアによって指定がある場合があるので事前に確認しましょう。

z▼ リーダー

リーダーにはフロロカーボンの3〜5号が最適。

長さは2ヒロ程度取りFGノットやPRノット等の摩擦系ノットで結束しましょう。

浅場ではスピニングタックルでのキャスティングも有効

水深20mより浅いポイントや、潮の流れが緩い時にはスピニングタックルでのキャスティングタイラバが有効。

広範囲を探りつつタイラバをナチュラルに泳がせる事ができ、バイトチャンスが増えます。

タイラバの種類や特徴

タイラバで最も重要なのがヘッドとネクタイで構成されている「タイラバ」。

一見単純な仕掛けに見えますが、ヘッドやネクタイの形状には様々なバリエーションがあり、無限の組み合わせがあります。

固定式と遊動式の違いや特徴

タイラバには大きく分けて「固定式」と「誘導式」が存在していますが、現在主流なのは「誘導式」。

ヘッドが分離する構造なのでネクタイの交換が簡単にできたり、掛けた真鯛がバレにくいなど固定式にはないメリットが数多くあります。まずは誘導式を選んでおけば間違い無いでしょう。

ヘッド形状のバリエーションと特徴

タイラバを海底に届ける役目を担うヘッドには様々な形状バリエーションがあります。最もベーシックなのが側面が平らで円形のもの。潮切り性能とリーリング時の安定感のバランスが取れた万能型です。

その他にも速い潮流に対応させるために流線型をしたものや、リーリング時に音やアクションを発生させる物などがあります。

ネクタイとスカート

真鯛の食いを最終的に誘う重要なパーツが「ネクタイ」と「スカート」。巻き上げ時にアクションし、甲殻類や頭足類が逃げる様子を再現していると言われています。

ネクタイはストレート形状のものがベーシックですが、よりアピール力の強いカーリー形状の物などもあり、ヘッドと併せて状況に応じて使い分けます。

フック

タイラバのフックは2本1組のチラシ針が基本で、小さなサイズを用います。これは真鯛の口の硬い部分ではなく、その周りの柔らかな所に絡めるように掛けるための工夫なのです。

喰いが悪い状況ではさらに小さな針を使ったり、3本のチラシにしたりなどのアレンジも可能です。

ワーム等のオプションパーツ

ゲーム性をさらに高めてくれるのがワームや浮力体などのオプションパーツ。

単純にアピール力が上がるのはもちろん、ワームの浮力でフックがネクタイと同調しやすくなるため喰いが渋い時に効果を発揮します。

出典:PIXTA

出典:PIXTA