ヒラメの習性を理解しよう!

座布団と揶揄されるほどの大型も存在し、最大全長1メートル以上、重さは5キロに達するヒラメ。

ヒラメを狙う上で押さえておくべきヒラメの習性をご紹介します。

ヒラメはフィッシュイーター!

ヒラメはフィッシュイーター(魚食性)の魚です。

海では万能エサとされるイソメやゴカイ等の虫エサでは釣れる確率は極めて少ないので、ルアーや小魚の泳がせ釣りで狙いましょう。

意外と泳ぎが得意?!

ヒラメは砂に埋もれてじっとエサを待っている魚なので、泳ぎが苦手だと思われがちです。

しかし、捕食の際のスピードは青物を凌ぐとも言われる程、俊敏な動きを見せる意外な一面を持っています。

捕食が下手なヒラメ

ヒラメは喰いつく時こそ俊敏ですが、飲み込むのが遅い魚です。

船釣りでよく言われる「ヒラメ40」とは、ヒラメがエサを十分飲み込むまでの時間が40秒も要する事から言われています。

船から狙うヒラメの釣り方、泳がせ釣り

泳がせ釣りとは、生きているアジ等の小魚をエサにヒラメを誘う釣り方です。

主に船からヒラメを狙う際におススメなのが泳がせ釣りです。タックルの詳細を以下にご紹介していきます。

竿

竿はヒラメ用の2.4~3メートルで、食い込みのよさを重視した柔軟な竿がおすすめ。ヒラメはエサに食いついても飲み込むまでに時間が掛かるため、食い込みの良い竿を使う必要があります。

また竿が柔軟なことで、波で船が上下する動きを吸収して仕掛けを安定させたり、活きエサが弱りにくくなったりといったメリットも出てきます。錘負荷は最大60~80号まで対応しているものを選びましょう。

リール

ヒラメの泳がせ釣りでは小型電動リール、もしくは中型両軸リールを使いましょう。

大きさはPE2~3号が150メートル以上巻けるものを選んでみてください。中型両軸リールはカウンター付きで水深が把握出来るものだと釣りがしやすいです。

道糸

ヒラメの泳がせ釣りでは感度重視でPEを道糸に使います。太さは2~3号で、リールには150メートル以上巻いておきましょう。

使用するPEの色は、一定の水深ごとに色分けされているマーキング付きのものがおすすめ。マーキングがあると仕掛け回収時の残りメートル数や着底のタイミングが分かりやすくなります。

先糸

道糸で使用するPEは滑りが良い特徴があり、直接金具に結ぶとすっぽ抜けてしまうことがよくあります。そのデメリットを解消するのが先糸です。

先糸はフロロの8号を基準としてみてください。長さは1メートル程度取っておけば大丈夫です。

ハリス

ハリスは先糸よりも少し細めのものを使います。素材はヒラメの鋭い歯でも切られにくいフロロがおすすめで、太さは6号を基準にしてみましょう。

ハリスの長さは1ヒロ(約1.5メートル)を基準に、ヒラメの活性によって長くしたり短くしたり、また船長の意見を参考にしながら調整してみると良いです。

針&孫針

ヒラメの泳がせ釣りでは、メインとなる針に加え、掛かりをよくするための「孫針」をセットで使うことが多いです。

メインとなる針は丸セイゴの18号が基準となっています。孫針はルアー釣りで使うトレブルフックや、メインより号数を下げた小さめの針を使ったりします。

オモリ

オモリは水深や潮の流れに合わせて60~80号を使います。オモリの形はスタンダードなナス型がよく使われています。

重さは隣の人と仕掛けが絡むことを防止するため、船内で統一されることが多いです。そのため複数の重さを準備していきましょう。

サルカン&捨糸

ヒラメの泳がせ釣りでは三又サルカンを使って、ハリスと捨糸を結びます。

捨糸とはオモリの前にある糸のことで、仕掛けを底から浮かせて活き餌を泳がせること、またオモリが根掛かりした際に三又サルカンから下で切れるようにする役割があります。

三又サルカンの大きさは7~8号、捨糸はフロロ4号を基準にしてみてください。

操作性が良く、食い込みの良さを両立させたグラスソリッド穂先を搭載!

ダイワ ライトヒラメX M-240

水深カウンターを搭載した汎用性の高い船のスタンダードモデル!

ダイワ 15 ライトゲームX ICV 150H

サルカンがないチチワ式の仕掛けなので、ショートロッドでも安心!

ダイワ 快適ヒラメ 移動式仕掛 SS トリプル

泳がせ釣りの基本的な釣り方

ポイントについたら、活きの良いアジやイワシを付けて底まで沈めます。

泳がせ釣りで狙うタナ(水深)は底から1メートル前後になります。マメに底ダチ(底を確認)することが重要になります。

また、竿を操作する際は活きエサが弱らないように優しく操作しましょう。

泳がせ釣りの基礎知識はこちら!

泳がせ釣りで使用するエサ

活きエサには、主にアジやイワシを用います。大きさは15~20センチ位が一般的で、船釣りの場合は船宿が用意してくれることが多いので、事前に確認しましょう。

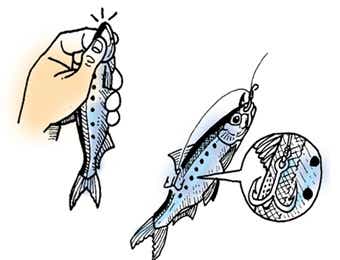

活きエサを弱らせないよう、濡らした手で目を隠すように包み込むと暴れにくく、針を通しやすいです。

泳がせ釣りのアタリの取り方

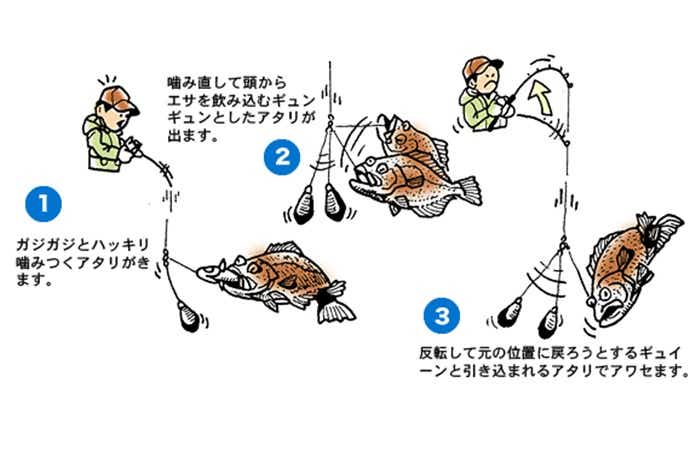

アタリがあってもすぐに合わせずに食い込むのを待つのがポイントです。

ガツガツと感じる前アタリが出ても、まだヒラメはエサを咥えているだけです。しばらく待っていると大きく引き込まれるアタリが出たら合わせを入れましょう。

▼ヒラメの船釣り入門はこちら

サーフからルアーで狙うヒラメの釣り方

ヒラメはルアーでも狙えます。主に防波堤やサーフ(砂浜)から狙うのが一般的です。以下でタックルの詳細をチェックしていきましょう。

ロッド

ヒラメのルアー用ロッドは9.6~11フィートが一般的。長いロッドを使うことでルアーを遠投しやすくなり、複雑な流れの中でもルアーをコントロールしやすくなります。

ヒラメ専用ロッドのほか、シーバスロッドを代用しても構いません。

リール

中・小型のスピニングリールがヒラメのルアー釣りでは基本。大きさは3000~4000番がおすすめです。

ロッドが短ければ3000番、長ければ4000番のようにするとバランスがとりやすいです。また巻き取りが速いハイギアだと、広範囲をスピーディーに探って釣果を伸ばしやすくなります。

ライン

ラインは遠投性重視で太さ0.8~1.5号のPEを使いましょう。

ヒラメを狙う防波堤やサーフ(砂浜)は障害が少ないため、この程度の太さで強度は十分です。リールには150メートル程度巻いておきましょう。

リーダー

リーダーはヒラメに切られない強度と、しっかりとルアーがアクションするバランスの取れた太さを選びます。素材はナイロンかフロロで、太さは16~20ポンドがおすすめです。

ルアーのアクションを最大限引き出したい場合はナイロン、ヒラメの歯で切られないことを重視する場合はフロロのように使い分けてみてください。

ルアー

ヒラメのルアー釣りでは、ミノー・メタルジグ・ワームがよく使われます。

これらのルアーを状況によって使い分けるのが釣果の鍵です。以下にそれぞれの詳細を解説します。

▼ミノー

ミノーはヒラメ狙いの基本となるルアーで、巻くだけでヒラメが好む小魚の動きを演出してくれます。主にヒラメの活性が高い状況で使用します。

大きさは9~12センチのものを選び、水深が浅い場所ではフローティングタイプ、深い場所ではシンキングタイプを使ってみましょう。

▼メタルジグ

メタルジグはどのルアーよりも遠投しやすく、水深が深い場所の攻略に適したルアーです。

ヒラメ狙いでは一般的なメタルジグのほか、ハードルアーのようにトレブルフックが2本付いたタイプもおすすめ。重さは30グラム程度が使いやすいです。

▼ワーム

柔らかいプラスチックで作られているワームは、釣り人が多い時やヒラメの活性が低い時に効果的なルアーです。

ワームはオモリと針が一体になったジグヘッドリグにセットして使うのが基本となります。アクションはただ巻きやリフト&フォールで使ってみましょう。

汎用性の高いシーバスロッドでサーフのヒラメ釣りもカバー!

ダイワ ラテオ 96ML・Q

広く探るにはハイギアモデルがおすすめ!

シマノ 15ストラディック 4000HGM

よく飛ぶ、しっかり泳ぐミノー!

ダイワ フラットジャンキー サーフハリケーン 90S

ヒラメ釣りに適した時期やおすすめのルアーはこちら

ルアーで狙うヒラメ釣りの基本

ヒラメのルアーゲーム最も重要なのがとにかく広い範囲を狙う事です。

カニ歩きしながら扇状に広い範囲を探っていきましょう。ボトム(底)のみならず、活性が高ければ表層でも喰ってきますので、フローティングミノーもおすすめです。

ルアーで狙う時のコツは活性を見極める!

フローティングミノー等で表層を探って反応がない場合は、ヒラメの活性が低いと判断し、ルアーを切り替えてみるのも手です。

ソフトルアーでヒラメを狙ってみましょう。

万能テクニック、ワインド釣法はこちら!

色々な釣り方でヒラメを狙ってみよう!

釣って楽しい、食べて美味しい人気ターゲットのヒラメ。ゲーム性の高いルアー釣りと食い込みを待つ釣りの奥深さを味わえる泳がせ釣り。

ベテラン釣り師まで魅了するヒラメ釣りを味わってみてはいかがでしょう。

Let’s aim at flounder!

ヒラメを狙ってみよう!