ヒラマサジギングについて

ヒラマサジギングは“引きの強さ・ゲーム性の高さ”から、シーズンになると毎週通う人がいるほど、人気のゲームフィッシングです。

『平戸ジャーク』と呼ばれる、独自の釣り方が生まれた長崎・対馬などの九州方面、またルアーメーカー「JUMPRIZE」の井上氏が50キロオーバーを釣り上げた、千葉県外房方面を中心に楽しまれています。

ヒラマサジギングの魅力

ヒラマサはスズキ目アジ科の魚で、アベレージサイズは3〜6キロクラス。大きいものは10キロ、20キロを超えてきます。

ブリと似たような見かけですが、その引きとなると数段強く、『青物御三家』と呼ばれるなかでもトップクラスの引きの強さを誇ります。食味というよりは、魚の引きを求めてヒラマサジギングに通っている方がほとんどです。

水深30〜80メートル、ときには15メートルほどの水深を狙うヒラマサジギング。潮・風を読み、水中でジグをイメージ通りに泳がせ、そしてヒラマサに食わすといった、“シンプルだけど奥の深い釣り”に魅了され、1年中ヒラマサだけを追い続ける釣り人もいます。

ヒラマサジギングのタックル

近年では、ジグをバンバンと激しく動かすジャークではなく、柔らかいロッドで自然に泳がし、ヒラマサに口を使わせる『ローレスポンススタイル』と呼ばれる釣り方が浸透しつつあります。

柔らかいロッドを使うため、ポンピングでなく、リールのドラグパワーを使ってやりとりを行うことも特徴です。ローレスポンスの流れを踏まえた、タックル選びのポイントをチェックしてみましょう。

ロッド

ジグをナチュナルに泳がすことができる、“しなやかなティップ”をもったロッドが、ジャークの際にも疲れにくく扱いやすいでしょう。ただし極端に柔らかいロッドを使用すると、魚がかかってからのやりとりが、初心者の方には困難に感じることも。

最初の一本は、ロッドを立てながらやりとりができる、バットパワーが強めのアイテムを選ぶのがおすすめです。

| 長さ | 6フィート前後 |

| 扱えるジグの重さ | 100〜200グラム |

▼ロッド選びのワンポイント

初めてヒラマサジギングをやってみようと思われる方は、使用する範囲のジグより少し弱めのロッドを選ぶと、ジグが飛びにくく、柔らかいアクションを演出しやすくなるでしょう。

ローレスポンスのスタイルで狙う場合は、『MCワークス』や『メロン屋工房』などが販売する、専用シリーズの使用が理想的です。

シマノ グラップラー S603

ダイワ キャタリナ J62MS

MCワークス リアルフュージョン RF633LR

リップルフィッシャー SELFISH 614S Nanoano

リール

ドラグ性能、剛性が高く、使用ラインが300メートルは巻けるものを選ぶとよいでしょう。最初の一台としては、キャスティングゲームにも汎用性のあるハイギアモデルがおすすめです。

| リール番手 | ダイワ4500,シマノ8000番台クラス |

| ギア比 | ハイギアorローギア (一巻きの量が多いハイギアor巻きの軽いローギア。お好みで) |

| PE糸巻き量 | 使用ラインが300メートル程度まけるもの |

ダイワ BG 4500H

シマノ バイオマスターSW 8000HG

シマノ ツインパワーSW 8000HG

ダイワ ソルティガ 4500H

ライン

10メートル刻みで色分けがしてあり、根ずれに強い『8本撚りPEライン』の3号〜4号を基準に選んでみてください。根ずれや高切れでラインが途中で切れてしまった時のリスクも含め、ラインは300メートル程度用意しておくと安心です。

ヨツアミ G-soul スーパージグマン X8

※写真は14lbの商品です。

サンライン PEライン ソルティメイト ジガー ULT 8本組

バリバス アバニ ジギング10x10 マックスパワー

リーダー

根回りを中心に攻めますので、根ずれに強いフロロカーボンの40〜60ポンドがよいでしょう。リーダーの長さは2〜3ヒロ(3〜4.5メートル)程度を、FGノットやPRノットでPEラインと結束してください。

またジグとの接続には溶接リング&スプリットリング、もしくはベアリングスイベルで接続するとフック交換やジグの取り替えがスムーズです。

ダイワ ディーフロン 船ハリス

バリバス フロロカーボン

アプロード SALT MAX SHOCK LEADER TYPE-F

※写真は50lbの商品です。

フック

ヒラマサの引きに負けない強さがあり、かつ、ジャークしているときにジグを抱かないサイズ(5/0-7/0程度)を選びましょう。食いが渋いときにはダブルアシストフックを使う場合もありますが、まずはシングルアシストフックで試してみましょう。

がまかつ アシストフック 貫

ヴァンフック スピアシングルアシスト

ヒラマサジギング向けのジグ

各社から青物ジギング向けにセミロング・ロングタイプのジグが発売されています。潮の流れや場所に応じて100〜200グラム程度を使い分けましょう。

カラーはベイトを模したシルバーや、ブルー系を基本に、濁りに強いグリーンやブルーピンク系があれば安心です。

パッションズ おにぎりジグ

メロン屋工房 ウィークベイト

船の流し方と潮の関係

ヒラマサのジギングは、船を風と潮にまかせて流していくドテラ流しが基本になります。その際、意識しておきたいのが潮の流れです。

迎え潮の場合

自分に向かってくる迎え潮では潮が船の下に流れていくため、ジグを真下に落とすと、どんどん逆側に流れていってしまい、ジャークがし辛くなってしまいます。迎え潮の場合には、潮上にキャストしてからアクションを開始することで、ストレスが軽減します。

払い潮の場合

迎え潮とは逆の払い潮の場合、潮の流れは自分から離れていくので、払い潮ではジグを遠くに飛ばさず軽く前方もしくは真下に落としてみましょう。ジグは自分から離れて流れていきます。

オマツリに注意!

どちらの流し方でも共通しますが、乗り合い船の場合お隣同士のタイミングを見計らい、ジグが絡まないように投入することがとても大事です。

流れやタイミングを読まずに、とりあえずジグをいれてしまうとオマツリ(※ラインが絡んでしまうこと)の原因となりますので気をつけましょう。

またオマツリしてしまった場合は、「すみません!!」の一言の挨拶で、お互い気持ち良く釣りが続けられます。

ヒラマサジギング攻略ポイント

ここでは、ヒラマサジギングに挑戦する際に抑えておきたい、いくつかのポイントをご紹介します。

ジギングの基本”ワンピッチジャーク”

外房などで浅い場所を攻めるときには、キャストしてから斜めに引いてくることもありますが、基本はリールひと巻きに対して、ロッドを一回ジャークするワンピッチジャークで狙っていくことが基本です。

ここでヒラマサジギングでのワンピッチジャークのポイントなのですが、力任せにジャークするのではなく、ロッドの曲がりを使い、一定のペースで優しくジャークしてあげると、ジグが飛びすぎることなく自然に泳がせることができます。

底取りに注意!

ヒラマサは根の起伏が激しい場所を好みます。そんな場所を狙う時にジグの着底を見逃してしまうと、根がかりのリスクが高くなります。船長のアナウンスを聞き、軽くスプールにふれたまま、落ちていくラインの動きを見逃さないよう気をつけ底をとってください。

探見丸(釣り船に設置されている魚群探知機の映像を、受信してみれる小型魚群探知機)を持参しているベテランの方も多いですが、これは魚群を見るためではなく、海底の形状を常に見逃さないという理由があります。

待望のヒラマサがヒットしたら

ヒラマサがついにヒットしたら、まずはリールをゴリ巻きし(ポンピングはあまりせずにリールのパワーのみで巻くこと)、根から離すことを心がけてください。油断をするとヒラマサは一気に走り、根に巻かれてしまい、最悪の場合ラインブレイクしてしまいます。

脇にはさんだまま、ある程度まで巻き続けたら、ロッドをたててポンピングを繰り返しましょう。リーダーまで魚との間合いを詰めたら、船長がアミでキャッチしてくれますので、タイミングを合わせて手早くネットインしましょう。

ヒラマサとブリ系の見分け方を知っておこう

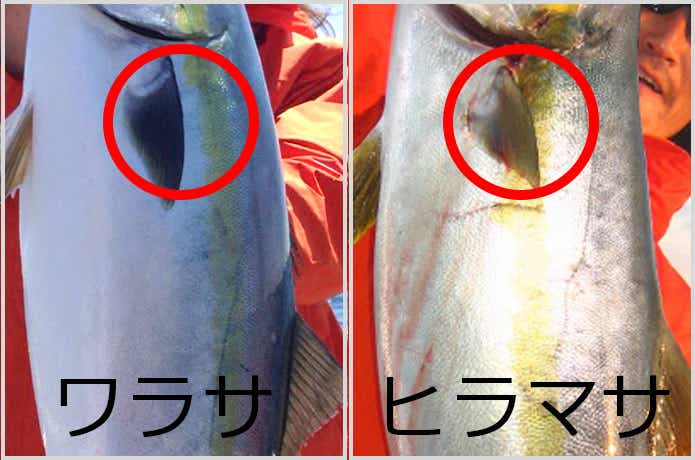

ヒラマサを狙っていると、よく釣れるのがイナダやワラサなどです。ワラサも5〜6キロクラスになると引きも強いためヒラマサと間違える場合もありますが、釣り上げた後の見分け方のワンポイントとしては胸ビレが黄色い線にかかっているかどうかです。

胸ビレが、側線にそって走る黄色い線にのっていればヒラマサ。黄色い線の下にあれば、ワラサ・ブリと見分けることができます。ただし、黄色い線がはっきりしない場合や、ヒラマサとブリのハイブリット個体も存在しますので、口元の角張りや体高、顔の大きさなどで判断するのがよいでしょう。

▼詳しいブリとヒラマサの見分け方はこちら

狙って獲った一本の価値!

ヒラマサタックルの選び方や、船の流し方によるジギングのポイントをまとめてみました。ヒラマサはジギングだけでなく、キャスティングでの釣りも、ここ数年で人気が上昇しています。

ただ、どちらの釣りも簡単に釣ることは難しいのが事実。1日として、同じ状況がない海の様子を読むべく、ベテランが毎週通ってしまうのも共感できますね。

狙って釣れたヒラマサは、自分にとって最高の価値を持つ魚です。釣れるまでしゃくり続けて(※ジャークする)みてください。いつかヒラマサが微笑んでくれることでしょう!

▼初めの一本におススメ!近海ジギングロッドの選び方