ロウニンアジの生態

ロウニンアジは釣り人やダイバーからは「GT(ジャイアントトレバリー)」と呼ばれ、激しいバイトと強烈な引きで釣り人憧れのターゲットになっています。日本では沖縄やトカラ列島など南方の海に棲む巨大魚の生態にせまります。

名称、名前の由来

英名では「Giant Trevally」(ジャイアントトレバリー)と呼ばれるロウニンアジはその頭文字をとって釣り人やダイバーから「GT」、また漢字では「浪人鯵」と呼ばれます。

「浪人鯵」の由来は、単独行動をする大型の姿や、鰓蓋骨(※さいがいこつ。えらぶたの部分)に切り傷のような線があることから「浪人鯵」との節があります。

沖縄地方では「ガーラ」、また、ギンガメアジ・ロウニンアジ・カスミアジなどの幼魚を総称して「メッキ」と呼びます。

特徴

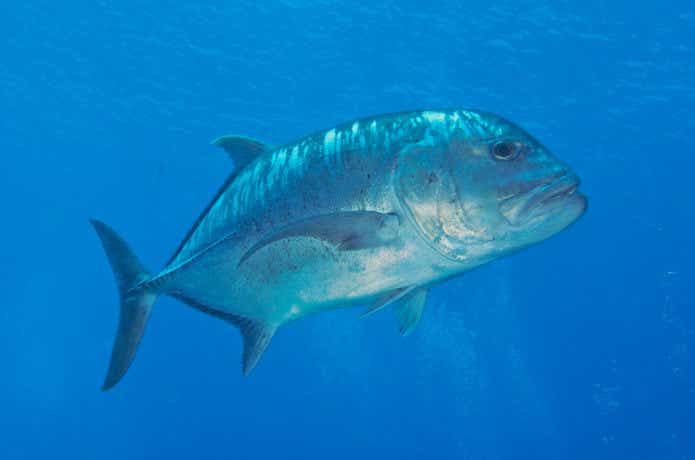

ロウニンアジはスズキ目アジ科ギンガメアジ属のアジ科では最も大きい魚種になります。最大クラスで150センチ以上、60キロ以上にもなる大型肉食魚です。

体は平たく、体高は高く、頭部は口先のなす角度が鈍く、小さい目と大きい顎をもち、アジというよりマダイなどに似た顔つきをしています。

また、水族館ではなかなか見ることのないロウニンアジですが、国内では「沖縄美ら海水族館」でジンベエザメと一緒に優雅に泳いでいる姿をみることができます。

性質

成魚になったロウニンアジは外洋に面した沿岸域、水深100メートルくらいまでの浅い海に生息しており、サンゴ礁の際や海底へと続く急斜面、断崖などを回遊していることが多いです。

単独でいることが多いと言われますが、ダイビングで有名なパラオのペリリューではロウニンアジの大群が見られる時期もあるそうです。

捕食のスイッチがはいると小魚の群れに猛突進するなど、性格は獰猛で肉食性です。成魚はグルクンやダツなど様々な小魚を捕食しますが、幼魚のときはイカ・タコなどの頭足類も捕食します。

生息地域

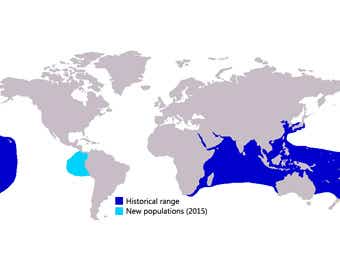

アフリカ東岸・南日本・ハワイ諸島・マルキーズ諸島・オーストラリア北部までのインド太平洋海域に分布し、日本近海では屋久島・琉球列島・南大東島・小笠原諸島に生息しています。

また幼魚時代には関東地方沿岸にまで黒潮などにのってくることもありますが、もともと南方の魚のため、冬の寒さには耐えられず死滅してしまう、死滅回遊魚でもあります。

まれに工場の温排水などがあるポイントでは、「ジャイアントメッキ」とも呼べるサイズで生き残ることもあるようです。