結局いつが「釣れる」のか!?

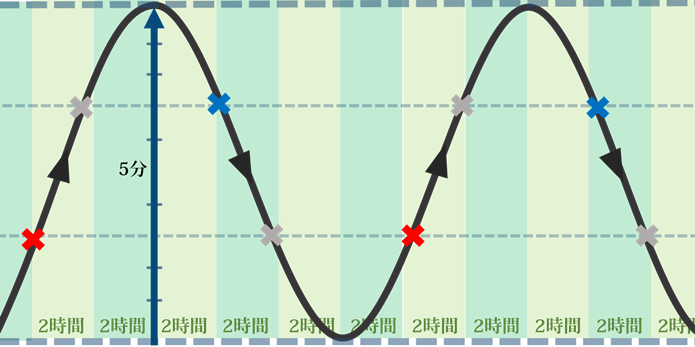

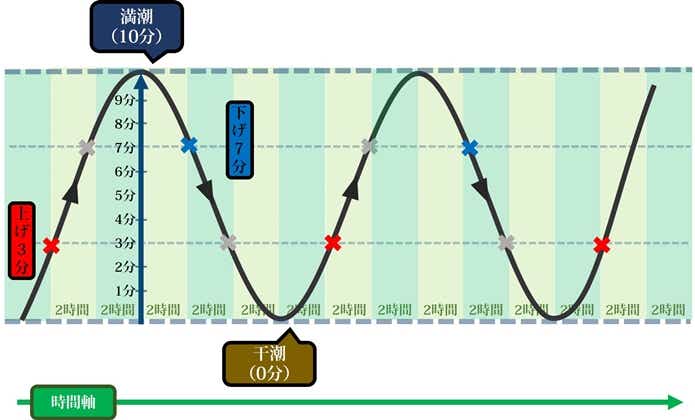

どこを0分とするかでも変わってきてしまう「釣れる」とされる時間帯。このままでは非常に分かりにくいので、様々なサイト・釣り人の間で語られる「釣れる時間」と「その理由」を以下にまとめてみました。

■赤×の前後が釣れる=潮の動き出しだから

■上げ潮の赤×~灰×間が釣れる=潮が早く動くから

■上げ潮の灰×の前後が釣れる=潮が動いており、かつ水深も確保されているから

■青×の前後が釣れる=潮の動き出しだから

■下げ潮の青×~灰×間が釣れる=潮が早く動くから

結論

これらの話しを要約すると、どこを0分と見ていても、、、、

■潮が動いている時(3分目の前後/3から7分の間/7分目の前後)は釣れる

■ド満潮・ド干潮(潮止まり)は釣れない

という事になります。

でもこれは「あくまでも目安」

しかし、潮の流れの速さというのは、フィールド(地形)によっても違いますし、太平洋側、日本海側でも違います。元々、水深の浅い港の「上げ3分目」では、まだまだ魚が十分に入ってこれるだけの水深がないといったケースもあります。

元々、潮流の早い場所だと、大潮の重なった上げ7分では潮の流れが速すぎて釣りにならない(底が取れない)といったケースもあります。その為、「一概に〇分だから釣れる」という事ではなく、あくまで目安とするのがよいでしょう。

「上げ3分・下げ7分」の目安

「上げ3分・下げ7分」目安は各潮止まりから、約2時間後です。

満潮と干潮の間隔は約6時間なので、時間に換算すると「6h×3/10(0.3)」=1.8h (約2時間後)となります。

※上げ7分は「6h×7/10(0.7)」=4.2h (約4時間後)となります。

潮止まりの時間は日によって違いますので、潮汐の分かるタイトグラフ機能つきの腕時計、タイドアプリ、塩見表(潮MieYellへ)などで潮の流れを把握しておくのが良いでしょう。

なぜ、潮の動き出しから2時間前後が良いのか

満潮と干潮の間隔は約6時間。つまり、潮止まりを除いた時間は潮が流れている事になります。ではどうして「潮の動き出し~2時間」が「よく釣れる」と言われているのでしょうか?

0から1になる瞬間だから

潮止まりとは、潮が動いていない状態です。つまり「潮の動きだし」とは潮の動きが0(静)から1(動)に変わりはじめる時間です。今まで、海中の酸素量が低下し、プランクトンも運ばれてこない静から、酸素量が増え、プランクトンや小魚が運ばれてくる動に切り替わる瞬間こそ、魚の活性が一番上がるとは考えられないでしょうか?

人に置き換えてみると

「0→1」の話しを人間に置き換えて考えてみましょう。

人「密閉された部屋に閉じ込められてしまった私」

人「お腹は減っているけど、酸素が薄くて動けない。頭がぼーっとする」

▲ここまでが潮止まり

▼ここから潮の流れだし

人「おや?窓が開いたぞ!今のうちに空気を、、、」

人「スーハースーハー!よし、体のダルさは解消した!」

人「おっ!料理が運ばれて来た。大盛りラーメン6杯だ!」

人「食べるぞー!ズルズルズルズルズルズルズルズル」

人「ゲップ!頑張っても2杯が限界だよ、、、」

▲この間、実に2時間!

空腹の状態で食事をすると、はじめは急いで食べていても、次第にお腹が膨れ、食べるペースは遅くなりますよね?海中でもそれと同じ事が起こっているかもしれません。勿論、海には様々な魚、沢山の魚が居ますので、2時間後も食べている魚はいますし、その2時間を逃すと釣れないという訳ではありません。

大型魚にとっても小魚が捕食しやすい瞬間だから

潮の動き出しというのは、小魚を狙う大型魚にとっても捕食しやすい瞬間です。上げ潮、下げ潮、各潮の動き出しでは以下のような変化が起こっている、起こる可能性が高いのです。

上げ潮

上げ潮により潮位が上がると、遊泳力の低いベイトフィッシュは潮の流れに乗って岸寄りに流されてきます。それを追って青物などの大型魚のポジションも岸寄りになりますので、上げ潮は抑えておきたい変化の一つと言えるでしょう。

下げ潮

下げ潮により潮位が下がると、今まで岸寄りにいたベイトフィッシュが一斉に沖へと移動していきます。それを狙い、ブレイク付近(水深の確保されているエリア)で待ち構えていた大型魚が捕食を始める事があるので、下げ潮も抑えておきたい変化の一つです。

「上げ3分・下げ7分」だけじゃないチャンスタイム?

釣りには「上げ3分・下げ7分」の他に、マズメ時、潮回り、潮目、風など、釣果を左右する様々なファクターが存在します。それぞれのメカニズムを理解し、自然の発するヒントを読み取り「チャンスタイム」をしっかりと見極めていきましょう!