尾長グレと口太グレ

フカセ釣りのターゲットとして人気の、グレ(メジナ)。

そんなグレには、3種類いるのをご存知でしょうか?

日本に生息するグレは、口太グレ(標準和名 メジナ)・尾長グレ(クロメジナ)・ウシグレ(オキナメジナ)の3種類です。

その中でも、フカセ釣りのターゲットとしてメジャーな口太グレと尾長グレに焦点を当て、両者の違いを考察します!

尾長と口太の見分け方

まずは口太グレと尾長グレの形態的な違いから見てみましょう。

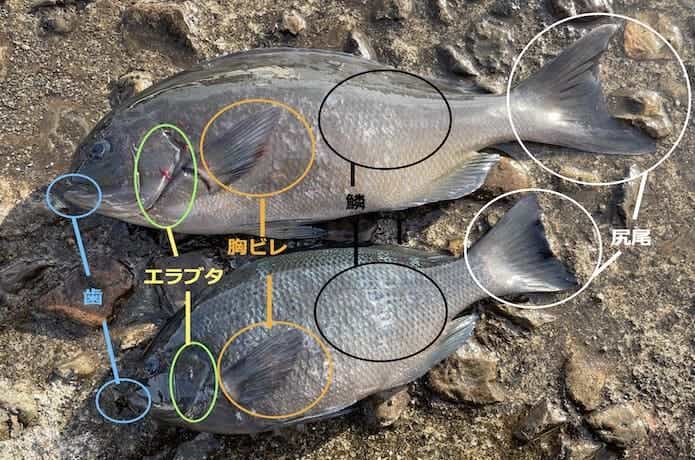

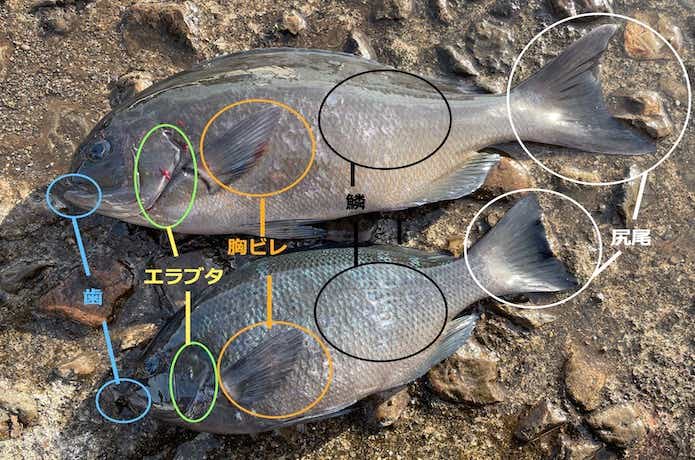

丸で囲っているのが大きく異なる部位で、写真は下が口太グレ、上が尾長グレです。

エラ

もっとも見分けをしやすいのがエラ(エラブタ)です。

こちらの写真は口太グレ。

続いて尾長グレの写真。

エラブタが黒く縁取られていることがお分かりいただけるでしょう。

中には口太グレにも黒っぽい個体はいますが、尾長グレははっきりと縁取られています。

これが標準和名「クロメジナ」の由来ともされています。

尻尾

まずは口太グレの尻尾です。

尻尾の縁は緩やかにラウンドしています。

次は尾長グレ。

尻尾の後端は大きくラウンドしており、三日月を描いています。これが「尾長」と呼ばれる所以です。

三日月型の尻尾は回遊魚に多く、遊泳力や回遊性の強さを物語っています。

鱗

両者の鱗を見比べると、写真下の口太グレは1枚が大きく、写真上の尾長グレは細かい鱗がたくさん並んでいます。

尾長グレの細かい鱗は水との抵抗が小さく、遊泳速度や回遊性の高さを見て取れるでしょう。

ちなみに、「体色が青っぽいのが口太、茶色っぽいのが尾長」とする説もありますが……これは間違いです。

写真の尾長グレも茶色っぽく見えますが、体色が茶色いのは「磯に居着いている個体」だと言われています。おそらく保護色なのでしょう。

逆に、外洋で釣れる回遊性の強い尾長グレは真っ青です。

ちなみに、居付きの尾長グレは“茶グレ”と呼ばれ、回遊型よりも美味しいと言われます。

胸ビレ

口太グレの胸ビレは全体的に丸みを帯びています。

それに対して尾長グレの胸ビレは、直線的な部分も多くて細長い形です。

尻尾や鱗と同じく、速く、長く泳ぐための形状であることが伺えます。

歯

口太グレの歯は“歯ブラシ”のように柔らかく、規則正しく整列しています。

藻食性が強いため、磯に生えた海藻などを食べるのに適した形です。

尾長グレの歯は固くて鋭く、ヤスリのようにギザギザとした形状をしています。

そのため、釣りをしていると歯でハリス(糸)を切られるリスクが高く、大型になると10号の太ハリスすら切られることも。

その一方、口太グレは1.5号程度の細ハリスでも歯によって切られることは稀です。

生態の違い

ここからは生息域や食性といった生態の違いを紹介します。

生息域

口太グレは北海道南部〜台湾沿岸の岩礁域に生息します。

尾長グレは房総半島以南の太平洋沿岸や、個体数は少ないながら青森から島根の日本海沿岸にも生息。

尾長グレは口太グレよりも温かい海域を好み、適水温は口太グレが15〜23℃程度、尾長グレが17〜25℃程度と言われています。

また、尾長グレは潮通しの良い外洋を好み、口太グレよりも回遊性が強いです。

産卵期と釣りシーズン

地域や水温によってバラつきはありますが、産卵期は口太グレが3〜6月頃、尾長グレが11〜12月頃です。

両者とも産卵期以外は通年狙えますが、ベストシーズンは口太グレが冬、尾長グレが初秋と初夏。

6〜7月は、海水温の上昇によって活性が上がった尾長グレと、産卵から回復した口太グレの両方を狙える梅雨グレシーズンです。

食性

口太グレは藻食性の強い雑食性、尾長グレは動物性プラクトンや甲殻類、小魚なども食べる動物食性が強い雑食性です。

口太グレの方が藻食性が強いため、食べると磯臭いと表現されることも。

時期や個体差も大きいので一概には言えませんが、温かい時期は磯臭くなることが多いと言われます。

その一方で、近年は磯焼け(磯に海藻が付かない現象)が進んでおり、海藻を食べる量が少なくなって「グレが美味しくなった」との声もあります。

大きさと日本記録

口太グレも尾長グレも30〜40cm程度の個体が多く、大きさで見分けることは不可能です。

しかし、日本記録を見ると口太グレは67.5cm、尾長グレは83.3cmと記録されており、尾長グレの方が大きくなります。

そのため、口太グレのランカーサイズは50cm、尾長グレのランカーサイズは60cmというイメージが定着しています。

釣り方の違い

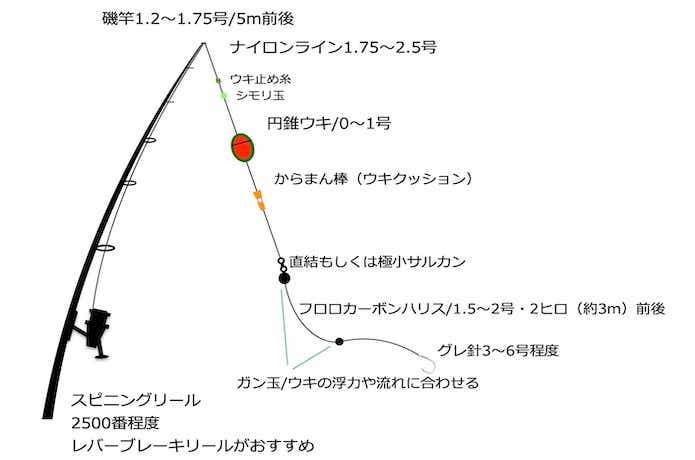

口太グレは、ハリを飲まれてもハリスが切れるケースはほぼないので、喰わせることを重視した仕掛けがセオリーです。

そのため、細いハリスや全遊動仕掛け、吸い込みやすい短軸の小針が好まれます。

竿は1.5号以下を使うことが多く、1.5号か1.2号が主流です。

尾長グレよりも生息域が広くて個体数も多いため、広い地域の磯や堤防で狙えます。

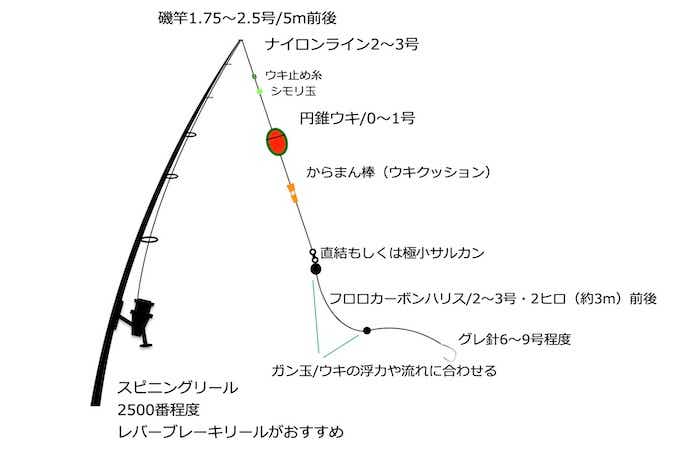

尾長グレは引きが強く、ハリを飲まれるとハリスを切られるため、口太よりもワンランクかツーランク強いタックルを使います。

アタリをいち早く察知するためにウキは浮かせておき、アタリがあったら即座に掛け合わせることが重要です。

また、ハリを一旦飲まれても滑って口元に掛かりやすいネムリ針(先端が内向きのハリ)が多用されるのも特徴。

大型ほど切られやすくなるので、離島の夜釣りでは10号のハリスを使うケースもあります。

大型を狙って釣れる場所は限られており、高知の鵜来島や沖ノ島、愛媛の中泊、長崎の男女群島、東京の三宅島や神津島が60cmオーバーを狙えるフィールドとして有名です。

食味の違いは?食べ比べてみた!

口太グレと尾長グレ、2種の食味に違いはあるのでしょうか?

同じ時期・同じ海域で近いサイズの個体が釣れたので、実食してレポートします。

捌いてみると、脂の乗りは大差がないように見えます。

両種とも特別脂が乗っているわけではありません。

包丁を入れて気付きましたが、尾長グレの身は筋肉質で張りがあります。

口太グレの身は、尾長グレより少し柔らかいですね。

味の違いがよく判りそうな刺身と炙りで食べ比べてみました。

尾長グレはほど良い歯応えがあり、後味にも強い旨味を感じられます。とても美味しいです!

対して、口太グレは食感がやや弱い分、口当たりがイマイチ。

けっして不味いワケではありませんが、尾長グレと比較すると旨味が少なく、少し臭いも感じました。

炙りを比較してみると、食感や臭いの差は少なく感じ、どちらも美味です。

炙ることによって臭いや食感の差が縮まっている印象でした。

どちらも皮と身の間に脂(旨味)があるので、炙りはグレと相性の良い食べ方ですね。

筆者の主観ですが、今回は「尾長グレの方が若干美味しいかな?」という結果でした。

とはいえ、口太グレも不味いワケではなく、普通に美味しい魚です!

シーズンや大きさ、居着きか回遊かでも味は変わると思うので、ぜひ食べ比べてみてくださいね。

どちらも好ターゲット!

尾長グレの方が引きが強くて釣るのも難しいので、ターゲットとして“上”とする風潮もあります。

しかし、口太釣りも繊細で奥が深く、とても楽しいものです。

混じって釣れることも多いので、食味を比較したりするとよりグレ釣りを楽しめると思いますよ!

恒星社厚生閣 メジナ釣る?科学する?