赤カレイってどんな魚?

アカガレイはカレイ目カレイ科アカガレイ属の海水魚。血が滲んだような体色からその名が付いたとされています。

別名「ミガレイ」とも呼ばれ 、地域によってはアカアサバ、マガレイなどとも呼ばれています。今回は、日本海や東北、北海道で一般的な赤カレイについてご紹介します。

赤カレイの生息域・分布

日本海からオホーツク海、太平洋側では福島県以北に生息し、水深40メートルから900メートルと比較的水深の深い場所を好みます。食性は他のカレイ同様、海底の甲殻類やイソメ等の多毛類、巻き貝などを捕食しています。

生態・性質

海底の砂地を好み、成魚の赤カレイは小魚を捕食する事もあるようです。主に底曳網漁業で漁獲されており、大きさは雄が25センチ、雌は40センチ程に成長すると言われています。

ブランドガレイとして知られる赤カレイ

福井県では『越前かれい』のブランド名で、兵庫県但馬ではマガレイの名で有名な赤カレイ。新鮮なものが手に入る地元では刺身としても食べられており、茹でたアカガレイの卵を刺身にまぶす「子まぶり」という郷土料理もあります。

赤かれい 国産 干物セット

赤カレイは煮付けが美味!新鮮なら刺身で

ブランドがつくほど美味しい魚として知られる赤カレイ。鮮度が落ちやすい魚のため焼き物、煮物、干物で食べるのが一般的ですが、活締めや神経抜き処理をした新鮮なものは刺身がおすすめです。白く透き通る身は、コリコリとした弾力ある食感と、上品な甘みが特徴的です。

刺身

赤カレイを刺身で食すには鮮度が重要です。釣れたらすぐに活締めや神経抜きを行い、鮮度を保ちましょう。赤カレイの刺身は絶品で、特に福井県の「越前がれい」の刺身の味は、ヒラメ以上とも言われています。

煮付け

身離れが良く、上品な白身が特徴の赤カレイは煮付けとの相性も抜群! 程よく歯ごたえもあり、噛めば噛むほど甘みがあふれてきます。

塩焼き

旬の時期に脂が乗った赤カレイは塩焼きも実に美味。焼く直前ではなく事前に塩をふっておく事がポイントです。

ムニエル

ふっくらとした食感を楽しむならムニエルがおすすめ。トマトソースで味付けをし、軽く塩コショウを加えましょう。白ワインにピッタリの一品です。

赤カレイの特徴と食べ頃の時期

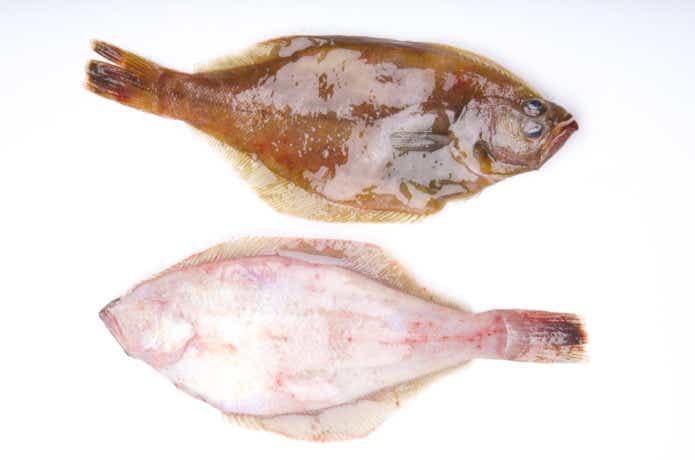

表側も裏側も、血が滲んだように赤くなっているのが特徴的な赤カレイ。特に尾びれの付け根あたりははっきりと赤くなっている個体が多いです。他のカレイと比べると平たい魚体をしており、口が大きめです。

味わいたい時期(旬)

産卵期の1月から3月頃、産卵前の10月から12月頃には腹に卵や真子が充実し最もおいしい旬の時期となります。大きいものほど味が良いと言われており、大型狙いが面白い釣りものです。

赤カレイの釣り方とコツ

産卵期を迎える冬季には50センチを超える大型が狙える赤カレイ。冬のメインターゲットとしても人気の魚で、時にはクーラーいっぱいになる程の大釣りができる事も。深めの水深を好む魚なので、船からの釣りに分があるようです。

船釣りで狙うアカガレイ

『小突き釣り』と呼ばれる、胴付き仕掛け等を使いオモリで海底をトントンと小突くイメージで竿を上下させる釣り方で狙います。小刻みにエサを躍らせるのが効果的なため、感度重視の先調子の竿が人気です。

ソルフィエスタ ドライバーズ カレイ 小突き 165MH

ダイワ 12 スマック レッドチューン 100SH

がまかつ(Gamakatsu) 鰈幻カレイ仕掛 直感タイプ FR221 9-3

エサの選び方

青イソメをメインに、状況によってアオヤギのむき身、ホッキ貝、ジャリメ、ゴカイ等を使用します。青イソメの場合は、アピール力を増やすために2、3匹を房掛けにすると効果的でしょう。

アオヤギは外れにくいように通し刺し、ホッキ貝は硬い部分を3~4センチの切り身をチョン掛けで付けます。

冬の風物詩、赤カレイを釣りに行こう!

産卵期の冬に旬を迎える赤カレイ。新鮮な赤カレイの刺身を食することができるのは釣り人の特権です。地域によっては盛んに釣船が出ていますので、特大サイズ、桶いっぱい、クーラー満タンを狙って釣行してみてはいかがでしょう。