練り餌とは

練り餌とは小麦粉やサナギ粉、マッシュポテトなどの原料を混ぜ合わせ水で練った釣り餌。植物性の餌を捕食する魚に対して効果的で、淡水ではコイ釣りやへらぶな釣り、海では近年チヌ釣りに使われることが多い餌です。練り餌は使い方や作り方によってさまざまな状況で活躍してくれます。

海釣りでの練り餌のメリット

海釣りではオキアミなどの動物質の餌が多く使われますが、小さなアジやスズメダイなどのエサ取りが多いと、本命のいるタナ(水深)まで餌を届けられない……。 なんて経験をした事のある方も多いのではないでしょう。口の小さな餌取りに餌を獲られる可能性の低いのが練り餌のメリットの一つです。

また、食い渋ったタイミングで餌を変えてみるとヒットする事もあり、そんなときに練り餌を使ってみると意外と釣果が得られることがあります。

チヌ狙いにおすすめの練り餌

チヌ釣りで注目を集めている練り餌釣法。エサ取りに強く沈みが速い練り餌は、底付近にいるチヌにいち早く餌を届けることが出来ます。

時には一般的によく使われるオキアミよりも練り餌のほうが効果的なシチュエーションも。チヌ狙いの方は用意しておきたいアイテムです。

マルキュー 高集魚レッド

良い製品。常によく詰まると良質。何時もありがとうございます。出典:楽天市場

マルキュー 食い渋りイエロー

磯釣りで天気のいい日、サシエにエビだけ使っていると傷んできたり、食い渋られますが、これだと付けやすくて長持ちして、しっかり食いついてきてくれます!出典:楽天市場

これはいいです。なかなか条件が悪いときに使える。出典:楽天市場

練り餌の作り方

先にご紹介させて頂いた「高集魚レッド」「食い渋りイエロー」はそのまま針に刺して使用できますが、練り餌は種類によって作り方は様々です。使用するパッケージ裏にある作り方を基本にしつつ、水分量で硬さを調整したり、販売されているものを混ぜ合わせたりして工夫して使ってみると釣果アップにつながります。

練り餌の種類

基本の作り方を工夫するときには、各餌の特徴を踏まえて配合すると、練り餌の使い方の幅を広げることが出来ます。ここでは代表的な練り餌の種類をご紹介します。

■アミ・魚粉タイプ

アミ、オキアミ、魚粉を配合したタイプの練り餌。非常に多くの魚種を狙うことができ、通常オキアミで釣れるような魚はこの練り餌がおすすめ。

■サナギタイプ

蚕のサナギを粉末にしたタイプの練り餌です。アミ・魚粉タイプより釣れる魚種が絞られますが、チヌやカワハギに効果的でエサ取りが多いときに活躍してくれる練り餌です。

■集魚タイプ

ニンニクやカレー粉といった匂いの強いものをアミ・魚粉タイプなどに混ぜ込んである練り餌。調味料の味の素や黒砂糖といった魚にとって刺激が強いとされるものを入れる釣り人も居ます。

■視覚刺激タイプ

視覚刺激タイプは練り餌に赤や黄色、白といった色を付けて目立ちやすくしたものです。濁りやマズメ時で水中に光が届きにくく、魚が餌を見つけにくいときに効果的な練り餌です。

練り餌の付け方

付け方で釣果が変わることもある練り餌。練り餌の中心に針が来るようにしながら、コツを踏まえて形を工夫することが釣果アップの鍵です。ここでは基本的な練り餌の付け方をご紹介します。

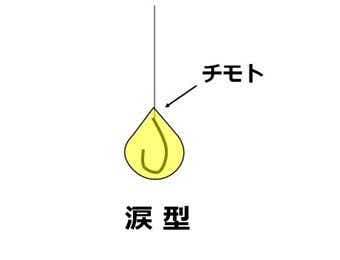

涙型

最も多くの釣り人が使う万能な練り餌の付け方が涙型。下のほうから徐々にばらけていくので、針のチモト部分に最後まで練り餌が残るのが特徴です。付け方のコツはチモト部分をしっかりと押さえておき練り餌が最後まで残るようにしつつ、下の方は形を整える程度に軽く押さえておくことです。

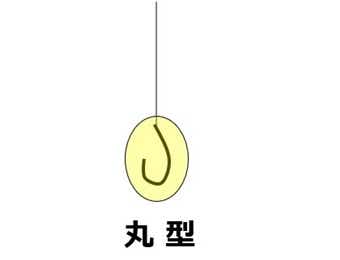

丸型

大きさを調整しやすく、抵抗を受けにくいので速く沈む練り餌の付け方が丸型。周りから溶けていくので最後まで餌が残りやすいのが特徴です。エサ取りが多い場合はパチンコ玉2つ分、約2センチほどを目安にするとよいでしょう。

角型

水の抵抗を受ける面を多くしてばらけを早める付け方が角型。魚を寄せ付ける効果が高い練り餌の付け方で、魚の食いが悪い場合や釣り人が多いシチュエーションで使ってみてほしい付け方です。

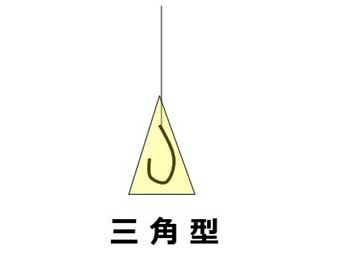

三角型

エサ取りが少ないときに効果的なのが三角型。ばらけのスピードが最も速く、集魚効果の最も高い練り餌の付け方です。角を鋭くしたり、なだらかにしたりすることで魚の食いが変わってくるのでいろいろ試してみてください。

練り餌の特徴を掴んで使ってみよう!

手軽に使える面を持ちつつ、作り方や付け方で釣果が変わる奥深さもある練り餌。他のオキアミなどの餌との使い分けをすることでより釣果を伸ばすことが出来るでしょう。ぜひご自身でさまざまな使い方の工夫をしてみて、他の人と釣果に差を付けてみてください。