アユについて

アユは、サケ目(キュウリウオ目)アユ科の魚。大きいもので体長30センチほどにも育つ、川や海などを回遊する魚です。

特徴

アユは、体型や脂鰭を持つなど、特徴がサケ科の魚に似ています。成魚になると、背中が黄色がかった黒色をしています。若アユは灰緑色で、胸びれの後方に楕円形の黄色い斑紋が現れます。

黄色い斑紋は『追い星』ではない?

アユの胸びれの後方に現れる黄色い斑紋を『追い星』と呼ばれる方も多いでしょう。追い星は、コイ科魚類のオスに多く見られ、産卵期を迎えた際に現れる婚姻色のひとつを指す言葉です。

しかしアユには、メスの個体にも斑紋が現れ、縄張りを守るためや繁殖本能を刺激するなど、謎につつまれています。

生息域

日本では北海道の天塩川より南の清流に生息します。稚魚の頃は海で暮らし、成魚になると川で暮らす川魚ですが、海で暮らさずに河口部で育つ場合もあります。

名の由来

アユの語源は所説あります。産卵期に川を下ることから、落ちる意味に由来する『アユル』や、神前に供える食べ物であることから『あえ』などさまざまあります。

漢字で表す際の『鮎』は、縄張りを占めることからなど付けられたとされていますが、奈良時代では『鮎≒ナマズ』を指していました。

アユは英語でなんと言う?

アユは一般的に「AYU」で通じますが、「Sweetfish」と訳される場合もあります。これは、水質の良い川で暮らすアユは甘い香りがし、その香りに因んだ名前になったためと考えられています。

寿命

アユは秋に産卵し、たいていは秋のうちに卵から孵ります。生まれたばかりの稚魚は海へ下り、海岸近くの浅瀬でプランクトンや小エビなどを食べて成長。春から夏にかけて水温が上がると、中流域まで川を遡上し、縄張りを作ります。やがてまた秋が訪れるとアユは川を下り、産卵して、その一生を終えます。

アユが川を下る理由

アユは秋に産卵し、生まれた稚魚は海へ下り沿岸部で成長します。アユは秋から凍るような寒さの冬を生き延びなければなりませんので、川よりも水温が安定し、プランクトンなど栄養が豊富な沿岸部に行く必要があるのです。

アユは稚魚から10センチほどの幼魚に成長し、川の水が海の水温程度まで上昇する春を迎え、川を遡上していきます。

アユの美味しい時期は?

アユの旬は、餌をよく食べ栄養を蓄えている6~8月です。そのほかにも、9、10月は「落ちアユ」といって、産卵のために川を下っていくアユも美味しいとされます。ただし、子持ちのアユは捕獲しないというのが暗黙のマナーとして定着しています。アユは、塩焼きや甘露煮、南蛮漬けなどにして食べるのが人気です。

養殖と天然の違いとは?

天然のアユは岩に付いた藻を餌にしており、特に水質の良い川のアユは「スイカのような香り」がします。一方、養殖のアユはペレットのようなものを与えられているため脂が乗りますが、天然物のような香りはしません。

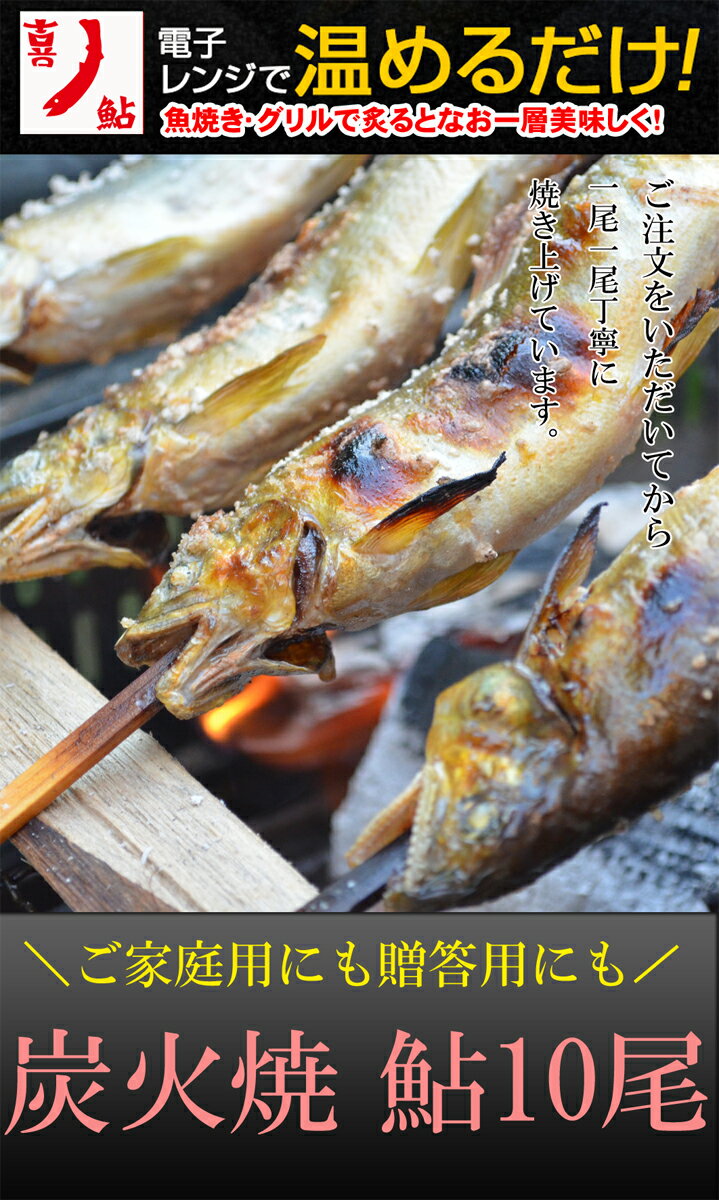

アユの塩焼き

シンプルであり、アユ本来の味が堪能できる塩焼きは大人気! 清流へ足を運んだ際など、出店で売られていると、ついつい買ってしまうのではないでしょうか。

アユの釣り

アユの代表的な釣法には「友釣り」があります。アユは、藻が多い場所を見つけると、他のアユが入ってこないよう、ナワバリを張ります。そこへ他のアユが入ってくると、それを追い払おうと体当たりをする習性があります。

『友釣り』は、その習性を利用した釣りで、友釣り用のオトリアユに鼻環を掛けてナワバリに泳がせ、体当たりしてきたアユを、仕掛けの末端につけたイカリ型の針などに引っ掛けて釣ります。

▽アユ釣りを紹介している記事です。

夏の趣ある川魚

アユは日本の初夏に親しまれる代表的な川魚です。岩についた藻を食べるという一風変わった食性が、爽やかで甘い独特な香りとなって表れ、私たちを魅了します。釣りの方法も「友釣り」というヤエン釣りに少しだけ似た独特なものがありました。季節の釣りとして楽しむのも、趣があって良いかもしれません。