釣り・魚のトリビア12連発

明日、学校や職場で話したくなる? 釣りや魚に関するトリビアをご紹介!現代のテクノロジーが生んだ釣りの超最新ギアもご紹介します。

1.人類は4万年前から釣りをしている

釣り針や、それに似た道具は何万年も前に発明されたと考えられており、実際に旧石器時代の遺跡からは釣り針が発見されています。

釣り針といっても今のように金属や鉄で出来たものではなく、木・貝殻・石・動物の骨などを材料にして作られていたようです。

釣りの起源は少なくとも約4万年前の旧石器時代まで遡ることができる。日本でも、石器時代の遺跡から骨角器の釣針が見つかる。出典:wikipedia

最古の釣り針は、日本の沖縄県南城市のサキタリ洞遺跡で発見された約2万3,000年前の旧石器時代の貝製釣り針になり、東ティモールでも2万3,000-1万6,000年前の貝製釣り針が発見されている。出典:wikipedia

2.オリンピック種目に「釣り」があった

1900年に開催された、パリ・オリンピックでは競技種目に魚釣りがありました。ルールは、2日間で釣り上げた魚の総重量を競うというもの。

2016年には、CIPS(国際スポーツフィッシング連盟)がIOC(国際オリンピック委員会)に「釣り」を東京オリンピックの種目として加えるよう、申請したという報道もありましたが、東京オリンピックでその願いは叶わなかったようですね。

凧揚げ・魚釣りなどの風変わりな競技もあった。出典:wikipedia

3.ルアーや餌木は“うっかりミス”から生まれた

ルアーの起源は、1800年代のイギリスのデヴォン系ルアー(スプーン)が有力な説として語られていますが、日本においては、1700年前後に既に餌木(エギ)の原型が存在したと言われています。

それらが生まれた理由の一説としては「食器のスプーンを誤って湖に落とし、それにマスが食らいついたことからヒントを得た」といったものや、「漁師が松明(たいまつ)を海に落とし、それにイカが抱きついた事からヒントを得た」といったものがあります。

ルアーは「うっかりミスからなる偶然から生まれた」ものだと言えるかもしれませんね。

アメリカ、イギリス主体のごく最近の資料ではスポーツフィッシング(遊漁)におけるルアーとしては、1800年代イギリスのデヴォン系ルアーが有名である。日本においても1700年前後の時代で、すでに漁に用いられた餌木(えぎ)や角(つの)などが存在し、日本固有のルアーの元祖として挙げられるが、その古文書の解読に期待が寄せられている。出典:wikipedia

4.ドイツでは釣りに免許が必要

日本のように自由に釣りが出来る国は限られており、アメリカでは海釣りでも有料のフィッシングライセンスが必要です。またドイツでは、ただ単にお金を払うだけではなく「釣りの免許」が必要になります。

免許取得には数十時間の講習会への参加や、学科と実技試験への合格が必要とされています。※観光客向けには一時的に許可証を発行する州もあるようです。

5.カツオ釣りロボットがある

ロボットと聞くと、ついつい上の画像のようなものをイメージしてしまいますね。(SF映画の見すぎ)

そして、こちらが本当のカツオ釣りロボット

自動釣り上げ器、通称釣りロボット。ほとんどのカツオ船が装備している。出典:大野屋食品マート

かつおの一本釣りは短時間の間に効率良く釣り上げる必要があるので、省力化をはかるとともに人手不足の解消のため、自動かつお釣機が活用されています。出典:農林水産省Webサイト

6.電動ルアーというものがある

カナダにあるHolding社は「eMinnow」という電動ルアーを発売しています。今までも「ゼンマイ駆動で震えるルアー」というものはありましたが、電池と電磁式モーターで駆動するルアーというのは非常に珍しいですよね。

詳しくはDISCOVERのサイト(外部リンク)へ。

[my_affiliate_shortcode image=’https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41d5AsJPM-L.jpg’ title=’eMinnow FatBobba Blue/Chrome’ description=” price=’4500′ link_a=’https://www.amazon.co.jp/eMinnow-FatBobba-Blue-Chrome/dp/B0757J95S8?SubscriptionId=AKIAJ5J74L77ATVX52HQ&tag=spacekey-tsuri-22&linkCode=sp1&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B0757J95S8′ link_r=” link_l=” link_c=” review=” quote_source=” quote_source_link=”]

eMinnowのルアーは、本物の活きエサ(小魚)のように泳ぎ回るフィッシングルアー。あらかじめプログラムされた完全自動電動釣り用のルアーは、一時停止、スピードアップ、スローダウン、定期的なライブアクションにより、多くの魚を釣り上げます。出典:DISCOVER

7.フィッシングドローンというものがある

中国のドローンメーカーPowerVisionが発表した水中ドローン・PowerRay。船や陸上からコントローラーで操作し、水中の様子を動画や写真でおさめる事が出来ます。

また、PowerRayには「水中魚群音波探知機」や「仕掛けの投下」といった機能がついている機種もあるようです。

詳しくはpowervisionのサイト(外部リンク)へ。

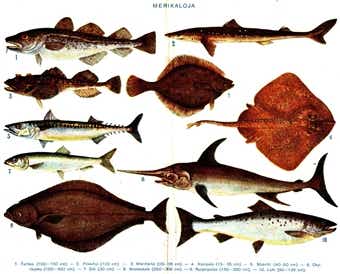

8.魚類は3万種いる

魚類の種類は、脊椎動物全体の半数以上を占めていると言われています。因みに脊椎動物は魚類の他に、鳥類、両生類、爬虫類、哺乳類がいます。

魚類全体の種数は2万5000 – 3万近くにものぼり、脊椎動物全体の半数以上を占めている。出典:wikipedia

9.オジサン・ババアと呼ばれる魚がいる

ババアとは「タナカゲンゲ」という魚の別名ですが、オジサンは別名ではなく正式名称です。オジサンは、インド洋・太平洋の珊瑚礁に生息し、タナカゲンゲ(ババア)は日本海及びオホーツク海に生息していますので、この二種が海で出会う事はまずないでしょう。

オオジサン(老翁、小父さん、学名:Parupeneus multifasciatus)は、スズキ目ヒメジ科の魚類の一種。出典:wikipedia

タナカゲンゲ(Lycodes tanakae、田中玄華)は、スズキ目ゲンゲ亜目ゲンゲ科に分類される魚の一種。別名はババ、ババア、ババチャン、ナンダ、キツネダラなど。出典:wikipedia

10.トビウオは600メートル飛ぶ

トビウオの飛距離の秘密は、羽のように発達した胸ヒレだけではありません。トビウオは胃がない(消化器官が直線)為、食べたもの直ぐ体外に排出し、体重が重くなる事がありません。

まさに飛行に適した構造をしていると言えますね。因みに飛ぶ理由は彼らの趣味嗜好ではなく、水中の天敵(大型魚)から逃れる為とされています。

滑空時は100mくらいは当たり前に飛ぶことができ、水面滑走時の速度は35km/h、空中滑空時の速度は50-70km/h、高さ3-5mに達する(大型のものであれば600m程度滑空するものがある)出典:wikipedia

11.性転換をする魚がいる

性転換をする魚類は約300種類いると言われます。ベラ、ブダイ、クエなどの他に、タイやクロダイなども性転換を行います。

魚類ではサンゴ礁にすむものを中心に多くの種で性転換が知られているが、軟骨魚類からはまったく報告されておらず、性転換が知られているのはすべて硬骨魚類である。このことは、軟骨魚類はすべて体内受精であり雌雄の生殖器の構造が大きく違うため、性転換のコストが高いためではないかと考えられている。出典:wikipedia

12.マグロは止まると死ぬ

自らエラブタを動かす事が出来ない魚は、泳いでエラの中に酸素を取り込んでいます。その為、泳ぎを止めてしまうと酸素が供給されず、死んでしまうのです。

実際のところ、マグロは流れの中で泳いでいるのが基本ですので、誰かに「無理やり泳ぎを止められる」といった事でもない限り止まる事はありません。

また、右脳と左脳を交互に眠らせる事ができ、眠る際は低速で泳ぎながら睡眠していると言われています。

釣りはトリビアの宝庫?

魚釣りをしていると当然のように感じる事柄でも、魚釣りをやらない人にとっては、とても珍しい事である場合があります。みなさんも是非いろんな雑学を探して、お友達に話してあげてくださいね。

関連記事

▽合わせて読みたい、おすすめの記事はこちら。